تحيط بنا علاقات القرابة، والقرابة الموسَّعة (طائفة، إثنية…) أو المحوَّرة (مناطق وجهات) من كل جانب. هكذا يجد دارس ثورات «الربيع العربي» ما يُغريه في رد سبب الهزائم الأول إلى تلك العلاقات ونظامها، وهو ما قد يصح في اليمن وسوريا وليبيا، حيث اتخذ الانتكاس الثوري والوطني شكل الاحتراب الأهلي. لكنه يصح أيضاً في لبنان، حيث يَحُول التكوين الطائفي للمجتمع دون تبلوُر إجماعات وطنية ينهض عليها – أو ينبثق منها – تغييرٌ ما، كما في العراق حيث تتوزع «السياسة» إلى دوائر ثلاث ذات خيوط فصل حادة: العرب الشيعة، والعرب السنة، والأكراد، وإن كانت كل واحدة منها تنقسم إلى دوائر أصغر على أُسُس مُماثِلة أو مُشابِهة للانقسام الأول. أما في فلسطين، حيث لعب التنازع الحسيني-النشاشيبي الشهير في الثلاثينات دوره البارز في إضعاف المجتمع الفلسطيني والتمهيد لنشأة الدولة العبرية عام 1948، فلم يحل اللجوء وطابعه الملحمي دون بقاء الفلسطينيين في مخيماتهم أسرى الرابطة العائلية. هكذا مثلاً كتبت الباحثة روزماري صايغ، بعد ثلاثة عقود على «النكبة» (إذ صدر كتابها بالأصل في 1979)، وبعد عقد ونصف على انطلاق المقاومة الفلسطينية، أن لغة القرابة «سيطرت على الحياة اليومية» لسكان المخيمات في لبنان، «مُلطّفةً الفوارق في السطوة أو الثروة». ذاك أن اللاجئين أبدَوا دأباً ملحوظاً على تذكر أصولهم في القرى وعلى زعم كلٍ منهم امتلاكَ وضعية «العضو المؤسس» هناك. وبدورها عملت الزيجات الداخلية على توثيق تلك الروابط التي تشكلت على ضوئها قواعد السلوك والمواقف وتحديد المصالح والواجبات.1

ولئن عرف العالم العربي في تجربة لبنان أعلى تجاربه التي تجمع بين ليبرالية ومحافَظة تنضبطان في نسق برلماني، ففيه أيضاً عرف إحدى أعلى تجاربه طائفيةً ومأسسةً لها وجهراً بها. وفي المقابل، قدّم اليمن الجنوبي أكثر التجارب العربية راديكاليةً، وهي كانت من أكثر التجارب العالمية لجهة التشبّع الأيديولوجي، إلا أن المسألة القرابية الموسَّعة ظلت البنية التحتية الفعلية للأحداث التي عرفتها تلك الجمهورية في حياتها القصيرة الممتدة من 1967 حتى 1989. فقد شهدت عدداً من النزاعات كان أبرزها نزاع الرئيس سالم رُبيع علي، وهو من محافظة أبْيَن التي يربطها بمحافظة شَبوة تحالف قديم، ورفاقه الألداء من مناطق ردفان ويافع والضالع. وفي استطالة أيديولوجية للتنازع الأهلي، تبنى الأخيرون التأويل السوفييتي للماركسية، فيما تبنى رُبيع علي التأويل الصيني-الماوي قبل أن يُعدمه رفاقه في 1978. ومع اختلاف في الأسماء والعناوين، انفجر الصراع نفسه ثانية في 1986 فكلّف دماً كثيراً وأودى بالاشتراكية ومعها الجمهورية الموصوفة بـ«الديمقراطية الشعبية».

وقد رصد الكاتب العراقي علي الصراف بعض مفاصل تلك التجربة ومحطاتها، ملاحظاً أنه منذ انشقاق «حركة القوميين العرب» بين مؤيدين «يمينيين» لجورج حبش ومؤيدين «يساريين» لنايف حواتمة، «كان للعناصر المدينية، الأكثر ثقافةً، دور بارز في البحث عن إطار أيديولوجي يتسع للتعبير عن حاجاتها الفكرية الجديدة في ظروف العلاقات المدينية الناشئة حديثاً. ولم تنجح هذه العناصر في جر قبائليين إلى صفها، إلا من يفتقد للنفوذ منهم، ليظهر فيما بعد أن ثمة تمايزاً بين هؤلاء وأولئك». أما حين شُكِّلت الحكومة الأولى بعد الاستقلال، فاتسمت «بطابع مديني لم يكن ليلائم تطلّعات الرموز والقيادات الداخلية التي تنحدر من أصول فلّاحية وقَبَلية نحو السلطة»، ثم بعد إطاحة قحطان الشعبي و«اليمين»، ظل المطلوب إقامة توازنات في عدادها التوازن بين العوالق (ممثلة بمحمد صالح العولقي) ودُثينة (ممثلة بمحمد علي هيثم). وعندما أُبعِد علي عنتر عن وزارة الدفاع عام 1981، وهو أحد القادة التاريخيين الذي سبق أن قاد الانقلاب على رُبيع علي، أُحل محلَّه في الوزارة صالح مصلح الذي ينتمي إلى القبيلة نفسها في منطقة الضالع.2

والحال أن القاموس السياسي العربي السائد بات مثقَلاً بأوصاف متفاوتة الدقة حول القرابة الموسعة بمضامينها السياسية والاقتصادية والثقافية، كـ«المارونية السياسية» في لبنان و«العلوية السياسية» في سوريا و«السنية/التكريتية السياسية» ثم «الشيعية السياسية» في العراق، وهناك السنية الشافعية اليمنية مقابل الشيعية الزيدية والحوثية اليمنيتين، كما هناك الانشطار الجهوي (شرق وغرب وجنوب) في ليبيا، والمشكلة القبطية في مصر، والمشكلة الكردية في العراق وسوريا (وتركيا وإيران)، وتلك الأمازيغية في بلدان المغرب العربي… إلخ. والحق أن ما حققه السودان، قبل عقد، بانشطاره إلى دولتين متمايزتين دينياً وإثنياً يمثل طموحاً مكبوتاً لجماهير كثيرة ترى إلى نفسها كأطراف مغلوبة ومغبونة في بلدان عربية عدة. وهو ما يفسّر ازدهار الحديث عن «الفيدرالية» في السنوات الأخيرة، لا سيما مع ذبول الرهان على مخرج مأمول توفّره ثورات «الربيع العربي».

على أنه، ومهما ساءت العلاقات بين الدول أو بين الجماعات، يبقى أبناءُ جماعةٍ ما «إخوةً» لأبناء الجماعة الأخرى، مثلما تبقى الدولة العربية «شقيقة» لباقي الدول العربية بغض النظر عن المياه الآسنة التي تفصل بينها، وهو أيضاً ما يسري على «الإخوة» بين كل شعبين عربيين قد يتبادلان مشاعر وتنميطات عنصرية لا حد لها.

لكنْ إذا كانت تلك المعطيات غير كافية لتبديد بعض الشكوك، ففي تخاطُبنا الأهلي، والذي يتشارك فيه كثيرون من المختلفين سياسياً وأيديولوجياً، تكاد تنعدم الإشارة إلى جماعة بعيدة من «شعبنا» بغير مصطلح «أهلنا في…». وتتعثر المخاطبة العربية وقد تضلل سامعها إذا استبعدنا كنية «أبو» (التي وسّعنا طاقتها الاستعمالية لتشمل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو بعدما سماه بعض مؤيديه العرب «أبو يائير»). وإذ يلبي تعبير «الأخ» حاجة مُلحّة إلى مخاطبة كتلة رمادية بالغة الاتساع، تقع بين الصداقة التي تُتيح استخدام الاسم الأول والمسافة التي تستوجب اللقب (سيد، أستاذ…)، فإن الأكثرية الساحقة من أسماء أعياننا التاريخيين، السياسيين منهم والثقافيين، تبدأ بإحدى كِنيتَي «أبو» و«ابن». وبينما يسمّي الفلسطينيون الجَد «سِيدي»، في إقرار مباشر وصريح بالتراتُب القرابي في مجتمع أبوي، فإن الأردنيين يخاطبون ملكهم بـ«سيدنا» فيُخضعون الحيز السياسي إلى ذاك التراتُب، وهو صيغة مخففة ولفظية من ذاك الإخضاع الذي يبلغ ذروته المُهينة مع حالات التوريث الجمهوري. وبدوره يتولى نظام القرابة وثقافته احتلال الحيز السياسي بطرق أخرى كثيرة، وإن كانت قليلة المنظورية، مثل الحضور الثقيل لتعابير «الشرف» (و«جريمته») و«العار» و«العهر» وما يقاربها من مصطلحات، أو العتب السياسي بين حاكمَين عربيَّين حيث يؤتى بتكرار مضجر على التذكير بـ«ظلم ذوي القربى»…

ويتمدد حضور القرابة ونظامها إلى الإنتاج الثقافي المعاصر والحديث، فلا يقتصر على القديم منه، حيث غالباً ما قابلَ «الفخرُ» بالنسب وبعلوّ الكعب «هجاءَ» الخصم لافتقاره المفترض إليهما. فمثلما غنى محمد عبد الوهاب لأخيه «خي خي»، غنت فايزة أحمد لأمها «ست الحبايب»، وخاطبت شادية ابن عمها حين «غاب القمر يا ابن عمي»، أما وديع الصافي فمن منصّته كأب وجّهَ ابنه طالباً منه أن يقترن بليلى «بنت ضيعتنا» ويعيش معها «متل عيشتنا»، وألا يقترن بسلمى ابنة المدينة وذات العادات والقيم المغايرة.

وبالطبع ففي وسع دارسي التاريخ العربي-الإسلامي أن يقبضوا على مفاعيل النظام القرابي عند كل محطة من محطاته الكبرى: من أمية وهاشم قبل الإسلام وبعده، إلى ثنائية المهاجرين/مكة والأنصار/المدينة صعوداً في الحقب التالية.

ما لا شك فيه أن هذه المقاربة ستلقى معارضة شديدة ممن يربطون الطائفية والظاهرات المشابهة ربطاً حصرياً بالحداثة وبالصلة التي نشأت بين المجتمعات المحلية والغرب، لا سيما الاندراج في السوق العالمية وتلقُّف التعليم الأجنبي.3

ووجهة النظر هذه سبق أن نوقشت مطولاً في كتاب لي هو قيد الطبع سيصدر قريباً عن دار الريس بعنوان «رومنطيقيو المشرق العربي». بيد أن ما نذهب إليه هنا لا ينفي تأثيرات الحداثة والدولة الحديثة، مما يستحيل نفيُه أكان في هذا الموضوع أو في سواه، لكنه يرى إلى تلك التأثيرات بوصفها مصدر الأشكال والأدوات التي باتت تلازم الانقسام العصبي في ظرفنا الراهن وليس مصدر ذاك الانقسام نفسه. ويُخشى أن يعبّر التوكيد الأحادي على دور الحداثة هذا عن توزيع غير عادل للمسؤوليات، فلا يكتفي بردها كلها إلى «الغرب» و«الرأسمالية»، بل يعقّم التاريخ المحلي وقد يمجّده، فيما يمهّد، من جهة أخرى، لتجنّب مواجهة النظام القرابي ولعدم إيلائه الاهتمام الذي استغرقته عناوين سياسية أخرى في هذه المرحلة أو تلك (كالوحدة أو فلسطين أو الاشتراكية أو الإسلام… إلخ، أو حتى مكافحة الأنظمة المستبدة بعد قطعها عن أحد أبرز مُكوّناتها).

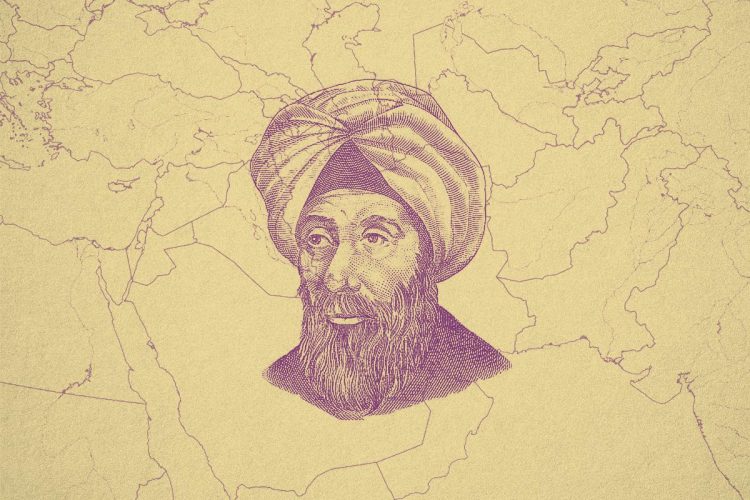

ابن خلدون معاصرنا

يصعب التفكير بالعصبية القرابية بمعزل عن صاحب نظرية العصبية عبد الرحمن ابن خلدون (1332-1406)، والذي ربما كانت راهنيته لفهم مجتمعات كثيرة، في عدادها مجتمعاتنا العربية، أرفع من راهنية أي رائد فكري آخر. فهو من رسم ديناميات اشتغالها الداخلي في «المقدمة» (أو الجزء الأول من كتاب العِبَر، وديوان المبتدأ والخبر، في أيام العرب والعجم والبربر، ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر)، بحيث أن «المفهوم السياسي الأساسي للعصبية»، كما رأى دارسه الفرنسي إيف لاكوست، «هو حقاً محور مفاهيم ابن خلدون».

مقدمة ابن خلدون

فكيف ترتسم المحاور الأساسية التي يتشكل منها هذا المفهوم وفقاً لصاحب «المقدمة»؟

أولاً، تكون العصبية «من الالتحام بالنسب»، وكثيراً ما يرد معاً تعبيرا «عصبية وأهل نَسَب واحد»، فيما تكون النُعرة «على ذوي أرحامهم وقرباهم»، وهي «أشد في النسب الخاص».4 ويستشهد ابن خلدون بالقرآن في قوله «تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم»، ويفسر العبارة بأن «النسب إنما فائدته هذا الالتحام الذي يوجب صلة الأرحام حتى تقع المناصرة والنُعرة»، إذ النسب، من دون تفعيله، «أمر وهمي لا حقيقة له».

والعصبية إنما تنمّي الحب للمنتسبين إليها، واستعداد واحدهم للتضحية في سبيل الآخر. فالعدوان يمتنع حيث هناك «عصبة»، إذ «لا بد في القتال من العصبية»، بينما «المتفردون في أنسابهم» فـ«قل أن تُصيب أحداً منهم نُعرة على صاحبه».

وإذ يكاد يستحيل التغلب على قوة معزَّزة بالعصبية، يدافع أهل العصبية عن أنفسهم من دون أن يكلّفوا جنوداً ومرتزقة القيام بذلك، كما يخدمون أنفسهم من دون أن يكلفوا خدماً بخدمتهم. إنهم، وإلى حد بعيد، ذوو اكتفاء ذاتي.

ومنظوراً إليها من ضمن لوحة الفكر الخلدوني العريضة، لا تتبدى العصبية معطى ميتافيزيقياً أو طبيعة عديمة التأويل، لأن «الإنسان ابن عوائده ومألوفه، لا ابن طبيعته ومزاجه».

وثانياً، إن العصبية أقوى ما تكون عند البدو، لأن شظف العيش في الصحراء يفرض وجودها. فهي، في الحياة البدائية، تظهر في القتال ضد الوحوش وضد القبائل المنافسة ولتأمين الغذاء والماء لأعضائها، فهم «المقتصرون على الضروري في أحوالهم، العاجزون عما فوقه»، قياساً بالحضر الذين هم «المُعتَنون بحاجات الترف والكمال في أحوالهم وعوائدهم». وهكذا فإن «الصريح من النسب إنما يوجَد للمتوحِّشين في القفر من العرب ومَن في معناهم»، وذلك «لما اختُصوا به من نكد العيش، وشظف الأحوال، وسوء المَواطن» حيث يقل اختلاط الأنساب. في المقابل، إذا وقع «الاختلاط في الحواضر مع العجم وغيرهم»، «فَسُدَتْ الأنساب بالجملة وفُقِدت ثمرتها من العصبية»، و«مَن كان من هذه الأجيال أعرقَ في البداوة وأكثر توحشاً، كان أقرب إلى التغلب على سواه إذا تقاربا في العدد وتَكافَآ في القوة العصبية».

وثالثاً، هناك سياسات العصبية، إذ «الأوطانُ الكثيرةُ القبائلِ والعصائب قلَّ أن تستحكم فيها دولة» بينما «الأوطان الخالية من العصبيات يسهل تمهيد الدولة فيها». أما داخل هذه الدولة، فتنهض العصبية على نواة عائلية ذات أحلاف مع أطراف العصبية نفسها. وهي تنتقل إلى المدن فتستولي على السلطة وقد تبني إمبراطوريات لأن «الغاية التي تجري إليها العصبية هي المُلك».

وأما نفع الأحلاف فـ«إنما هو في الوصلة والالتحام»، لأن «اللُّحمة الحاصلة من الولاء مثل لُحمة النسب أو قريبة منها». مع هذا يبقى الأساس هو القيادة التي تقيم في النواة، إذ النُّعرة «في النسب الخاص أشد لقرب اللحمة، والرئاسةُ فيهم إنما تكون في نصاب واحد منهم ولا تكون في الكل». ولما كانت الرئاسة تتم «بالغَلَب، وجب أن تكون عصبية ذلك النصاب أقوى من سائر العصائب، ليقع الغلب منها وتتم الرئاسة لأهلها»، وهذا الاجتماع «لا يصلح إذا تكافأت العناصر، فلا بد من غلبة أحدها».

ورابعاً، تلحظ الخلدونية العلاقة بين العصبية والدين، فتخفض فعالية النبوة لصالح العصبية وما يعتبره ابن خلدون (المؤمن) قوانين يخضع لها مسار التاريخ. ذاك أن الإسلام لم ينتشر بسبب قوة إلهية بل بسبب قوانين «سوسيولوجية» تسري على تجارب الأنبياء كما تسري على تجارب الحكام. فالعصبية مثلما تصح في السكن («السكنى التي تحتاج للمدافعة والحماية») فإنها تصح في النبوة وإقامة المُلك والدعوة، ولكي ينجح الدين في دعوته كان عليه أن يتوافق مع تلك القوانين. فإذا اتحد الدين والعصبية (التي أدانها الرسول) قَوِيَ الزخم واشتد، لأن الدين، مثل العصبية، يجمع ويدفع القلوب «إلى وجهة واحدة»، بحيث أن «الاجتماع الديني يضاعف قوة العصبية». وهذا غالباً ما يحدث للبدو الذين يستدخلون الدين بأفضل مما يفعل سكان المدن المأخوذون بالترف. فالدين لأهل البداوة يأتي من داخلهم لا من خارجهم، وبهذا تقوى عصبيتهم. «ولما تناقصَ الدين في الناس (…) ثم صار الشرع علماً وصناعةً (…) ورجع الناس إلى الحضارة وخُلِق الانقياد إلى الأحكام، نقصت بذلك سَورة البأس فيهم. فقد تبين أن الأحكام السلطانية والتعليمية مُفسِدة للبأس، لأن الوازع فيها أجنبي [عنهم]، وأما الشرعية فغير مُفسِدة لأن الوازع فيها ذاتي». فمع الأمويين مثلاً، غلبت العصبيةُ العربيةُ الإسلامَ، ومع الأمويين كما مع العباسيين ومعظم السلالات المسلمة الحاكمة، أتت التسمية من نسب العائلة. ومن دون التشكيك بـ«سُنّة الله»، كانت الخلدونية محاولة للنظر إلى دورة حياة السلالات والملوك بوصفها جزءاً من تلك «السُّنّة»، أي أنها صالحت «سُنّة الله» مع ما عامله ابن خلدون كقانون تاريخي بموجبه تترجِم «السُّنّة» نفسها من خلال العصبية. وعلى العموم، فسطوة المُلك تبقى أهم من سطوة الدين، فيما الدولة، وعلى عكس المألوف في زمنه، لا تنشأ استجابةً لـ«المجد الأسمى لله» (ad majorem dei gloriam).5

وقد يقود هذا التغليب الخلدوني للعصبية على الدين إلى نتائج تخص مسألة الإصلاح الديني، كأنْ يُرى إلى التعصب الديني بوصفه مرتبطاً بنظام القرابة والعصبية ومَنَعَتهما حيال آخر غازٍ أو غريب أكثر مما بالنصوص بذاتها. وهذا ما قد يجعل الإصلاح الديني الممكن أقل تعويلاً على تغيير النصوص مما على مكافحة العصبية.

وخامساً وأخيراً، تتلازم نظرية ابن خلدون في العصبية مع نظريته في صعود الممالك والسلالات وانحطاطها، بحيث لا تُفهَم واحدتها بدون الأخرى. فإذ تتأدى عن السلطة حياة الرخاوة، حيث «من عوائق المُلك حصول الترف وانغماس القبيل في النعيم»، فإن هذه الحياة لا تلبث أن تُضعِف أصحابها حيال أصحاب عصبية جدد. وهو ما يفسّر الانتقال الذي عرفته المجتمعات الإسلامية من «عدالة الخلفاء الراشدين» تبعاً لقربهم من حياة الصحراء إلى صعود السلالات اللاحقة حيث ساعدت أعمال الفتح، بين أمور أخرى، في انتشار الترف والكماليات. فورثة السلطة التي أنشأتها العصبية ينسون تعب الآباء والأجداد لإقامة تلك السلطة وتوطيدها ويتصرفون كما لو أنها حق معطى لهم. وبدل تضحيات الأسلاف، فإنهم يفرضون الضرائب على الفلاحين والفقراء والتجار والحِرَفيين، غير مدركين أن «في المغارم والضرائب ضيماً ومذلّة لا تحتملها النفوس الأبية». وهذا فضلاً عن أن رأس العصبية التي آلت إليها السلطة قد يتخلص من منافسيه في العصبية نفسها، وهو ما يبدأ معه تصدع العصبية الحاكمة سياسياً كما اقتصادياً، إذ مع الترف والفساد والضرائب التي يفاقمها شراء الجنود والمرتزقة للدفاع عن السلطة، تتحول القيادة عبئاً على الدولة فيبدأ السقوط.

هذا الانتقال من «النبل» إلى «الانحطاط» يستغرق ثلاثة إلى أربعة أجيال (120-125 عام)، حيث الأربعون سنة «أقل ما يأتي فيها فناء جيل ونشأة جيل آخر»، جاعلاً أعمار الحضارات وأطوارها شبيهة بأعمار البشر وأطوارها.

وتُعلمنا المدرسيات الأولية أن ابن خلدون كتب ما كتبه في مناخ ساده التوسع المغولي في العالم الإسلامي، والذي بدأ مع غزو هولاكو بغداد في 1258 (التقى ابن خلدون بتيمورلنك على أبواب دمشق في 1401)، وكذلك الطاعون أو «الوباء الأسود» الذي ضرب المتوسط وقتل ثلث سكان أوروبا وآسيا والعالم الإسلامي. وكان أجداده قد خَبِروا في حياتهم الشخصية تقهقر العالم الإسلامي، أكان بهجرتهم من الأندلس إذ فرّوا من عاصمتها إشبيلية قبل سقوطها عام 1248 في أيدي المسيحيين الأوروبيين، أو بمعاينتهم تدهور الأندلس الذي افتتحه تفتُّت شمال أفريقيا إلى سلالات متنافسة إثر سقوط دولة الموحدين في 1269. وكانت القوى الأوروبية حينذاك تُحدِث اختراقات في شمال أفريقيا وتنجح في التحكم بحياته التجارية وبحكامه المسلمين – إنما الأنانيين الصغار والمتصارعين في ما بينهم معتمدين على دعم هذه القوة المسيحية أو تلك. وفي موازاة التحولات المذكورة وبفعلها، كانت تنتشر الخرافة ويضمُر الإنتاج الفكري والثقافي على أنواعه.

وكان للتأمل في ذاك التاريخ وتحولاته الكبرى أن نَقَلَ ابن خلدون من دراسة السرديات إلى دراسة النُّظُم، وهو حين ذكر أسلافه من المؤرخين لامهم، بين أمور أخرى، على أنهم قدموا مادتهم كركام معلوماتي وليس على نحو نقدي مركب، إذ هم لم يربطوها بنظرية في التاريخ الذي هو «في ظاهره لا يزيد عن الإخبار عن الأيام والدول»، أما في باطنه فحسب فهو «نظرٌ وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق، وعلم بكيفيات الوقائع عميق».

هكذا اعتبره كثيرون من دارسيه، بفعل نظريته في الصعود والهبوط، «أب التاريخ» و«أب فلسفة التاريخ» و«أب عِلم التاريخ»، مع أن «المقدمة» كُتبت قبل ثلاثة قرون ونصف على «العلم الجديد» الذي وضعه غيامباتيستا فيكو (1668-1744)، الإيطالي الذي صُنِّف في أوروبا مؤسِّساً لعلم التاريخ وفلسفته. كما اعتُبر ابن خلدون، أساساً بسبب نظريته في العصبية، «مؤسِّس علم الاجتماع»، سابقاً بأربعة قرون ونصف أوغست كونت (1798-1853) الذي يُعدّ المؤسس الرسمي لذاك العلم وأول من سك تعبير «سوسيولوجيا». أما في علم السياسة والدولة فأجريت، ولا تزال تُجرى، مقارنات كثيرة بينه وبين نيقولا ماكيافيللي (1469-1527)، صاحب الأمير، الذي سبقه بقرن.

ولم يكن هذا الانشغال الاحتفالي بابن خلدون انشغالاً بالعصبية فحسب، بل، وكما سبق الإلماح، بكَون العصبية الخلدونية تندرج في نطاق أعرض هو نظريته للتاريخ وتعيين دورها في تلك النظرية بوصفها محرك التاريخ الأول. وابن خلدون لم يكن قليل الميل إلى تعميم نظريته، ما يدل عليه استشهاده بشعوب أخرى بمن فيها «بنو إسرائيل» الذين كثيراً ما يرد ذكرهم في كتابات الأقدمين بوصفهم يمثلون نمطاً تأسيسياً وبَدئياً في السيرورة التاريخية، وهذا فضلاً عن اليونان والروم وسائر العرب والبربر. وهكذا جاز الكلام عن رغبة لديه في كتابة تاريخ يكون عالمياً، وينطوي على قوانين صالحة لكل زمان ومكان.6

ووفق المؤرخ الشهير أرنولد توينبي، الذي انشغل هو الآخر بصعود الحضارات وهبوطها، لا تتبدى العصبية الخلدونية حكراً على البداوة. ذاك أن مواطني إيطاليا في عصر النهضة مثلاً كانت لديهم عصبية، بل إن الأخيرة كانت الجُبلة (protoplasm) الأكثر أساسيةً لكل ما عُرِف من أجسام سياسية واجتماعية. وفي الأحوال كافة لم يتردد توينبي في وصف «المقدمة» بأنها «من دون شك العمل الأعظم من نوعه الذي خلقه أي ذهن في أي زمان أو مكان».7

ومع أن برنارد لويس تحفّظ على كونية ابن خلدون من حيث أنه لم يتجاوز عالَمه المعروف، أي ما يقع بين إسبانيا شمالاً وفارس شرقاً، فيما ارتبط اهتمامه بالمغول بغزوهم مناطق المسلمين، فإنه توقف عند تأثيره الكبير على مثقفي السلطنة العثمانية ابتداء بالقرن السابع عشر، ولم يستبعد، ولو من دون جزم، أن يكون الاهتمام العثماني به هو مصدر الاهتمام الغربي.8

وبغض النظر عن مدى المعرفة المباشرة بابن خلدون وبـ«المقدمة»، فإن بعض أكبر المدارس السوسيولوجية الغربية اللاحقة إنما تتصادى أو تتقاطع عند منعطفات عدة مع نظرية العصبية الخلدونية.

فقد اعتبر إميل دوركهايم مثلاً أن المجتمعات التي لم يتطور تقسيم العمل فيها، أي تلك الأكثر أوليةً، والتي تُقيم في القرى، تعرف الرابطة أو التضامن «الآلي»، فيما تلك التي يتطور تقسيم عملها، بسبب الصناعة والتَمَدْيُن، فتمتلك تضامناً «عضوياً». وقد أُخذت على كتابه تقسيم العمل في المجتمع الذي صدر عام 1893، في ذروة العصر الصناعي، مآخذ كثيرة في عدادها درجة الالتزام وحدته بثنائية صناعي-لاصناعي، فضلاً عن تأثّرات علموية وذكورية. لكنْ تصعب الإشاحة عن ربطه المجتمعات «الآلية» بسيادة «وعي جمعي» وبتشابُه الأعمال والوظائف والمعتقدات فيها، إلى جانب اتّسامها بانعدام الوسائط بين الفرد والجماعة.

وفي المقابل، فإن المجتمع الصناعي وتقسيم العمل وتخصصه تُصدِّع وحدة «الوعي الجمعي» وتُعرِّض المجتمع لمواقف ومعتقدات مختلفة وعديدة. ذاك أن المدرسة مثلاً تنتزع من العائلة دورها السابق في إحداث الاندراج الاجتماعي (socialization) للفرد، كما تغدو المهنة، بدل الولادة، ما يحدد وسطه الاجتماعي.

وإذ يتناول دوركهايم منطقة القبائل، يلاحِظ أن «الوحدة السياسية هي العشيرة، مُثَبَّتَةً على هيئة قرية». وبينما تشكّل العشائر قبيلة، فالقبائل يتشكل منها اتحاد هو «الشكل الأعلى للمجتمع السياسي المعروف للقبائليين». أما عند اليهود فيُخطىء المترجمون حين يترجمون العشيرة بالعائلة التي هي «مجتمع كبير يضم آلاف المتفرعين، تبعاً للتقليد، عن جد واحد». وأما ما يراه «وطنَ [أو بيت home] التضامن الأهلي بامتياز» فإنما هو ذاك الاتحاد بين اثنتي عشرة قبيلة يهودية.9

ويذهب دوركهايم إلى أن الانتقال من «العشيرة» الواحدة المستقلة إلى الجماعة الموسعة للعشائر كان تكرارياً من دون أية إضافات نوعية، إذ تتماثل كلياً تلك العشائر فـ«تبدو واحدتها كالأخرى». وإذ تقوم القرابة والعلاقة داخلها على صلة الدم، تنشأ قيم مشتركة كالثأر الجماعي والمسؤولية الجماعية، ثم بمجرد ظهور الملكية الفردية، ينشأ التوريث الجماعي. وفي مجال مقارِن لا يملك إلا أن يذكر بالخلدونية، يُلاحَظ أن الروابط التي تنبثق من العيش جنباً إلى جنب ليست «عميقة في قلوب الرجال كتلك الناشئة عن العلاقة الدموية، ولهذا تكون قدرتها على المقاومة أضعف. أما تغيير الأقارب فأقصى التغيير الذي يستطيعه من يولد في عشيرة».10

كتاب دوركهايم عن تقسيم العمل

ونقع على أصداء مشابهة عند رادِكليف بْراون، أحد أكثر الأنثروبولوجيين اشتغالاً على القرابة في القرن العشرين. فهو ميز بين أنماطها ملاحظاً أن «الطابع الأهم لنظام القرابة هو نطاقه. ففي نظام ضيق النطاق، كالنظام الإنكليزي لزمننا الحاضر، يُعترَف بعدد محدود من الأقارب بوصفهم كذلك، وبما يوحي بوجود سلوك خاص أو حقوق ما أو واجبات معينة. أما في الأزمنة القديمة لإنكلترا فالنطاق بدا أعرض، إذ كان في وسع ابن العم من الدرجة الرابعة أن يطالب بحصة من الفدية حين يُقتل [قريبه] الرجل. وفي أنظمة ذات نطاق بالغ العَرض، كتلك الموجودة في بعض المجتمعات غير الأوروبية، قد يرى الرجل أن مئات كثيرة هم أقاربه، وحيال كل منهم يتأثر سلوكه بوجود هذه العلاقة».

بيد أن السمة الحاكمة لهذه المجتمعات هي أن سلوك أفرادها حيال بعضهم البعض «ينتظم إلى حد بعيد على قاعدة القرابة»، ويكون أحد أهم نشاطات العشيرة فرض الثأر أو التعويض لدى قتل رجل من العشيرة. ويضيف بْراون أن قائمة بالحوادث المعروفة من هذا القبيل تكفي لملء صفحات عدة. فإذا قُتِل أحدهم شعرت عشيرته بأنها جُرِحت وأنها على صواب في ذلك، بينما يتملك أعضاؤها شعور بالواجب يدفعهم إلى فعل ما يوفّر لهم الإرضاء، إما عبر الثأر أو بالحصول على تعويض.11

ما من شك في أن مفهوم «العصبية»، مثله مثل مفهوم «التضامن الآلي» الدوركهايمي، يتأثر بالتحولات التاريخية ويتحول بموجبها. وربما كان زمن الحداثة (أفكار جديدة، سوق عالمية…) أكثر ما عدَّل في هذه المفاهيم، فلم يغيّر طرق اشتغالها فحسب، بل غيّر أيضاً وحداتها (طوائف بدل عشائر مثلاً) كما نسفها كلياً في بعض البلدان بوصفها الوسائط الضرورية بين الفرد والمجتمع ليُحِل محلها وحدات أخرى، وهو ما سنعرّج لاحقاً عليه.

ومرونة كهذه مطلوبة أيضاً في تناول تاريخ التحولات، بحيث لا تحُلّ، لدى النظر في انتقال الأوروبيين من النظام القرابي الموسَّع إلى العائلات النواتية، روايةٌ خطية تتجاهل الانتكاس هنا والتعثر هناك. ويستطيع دارس تلك التحولات اليومَ أن يلاحظ كيف شهدت عائلات نواتية، في مسارها الطويل، تراجعات وحالات نكوص إلى روابط موسعة، وغالباً ما يشار في ببليوغرافيات تاريخ القرابة إلى مؤرخين كديفيد هِرليهي (David Herlihy) وجورج دَبي (Georges Duby) اهتموا بالمسألة، على ما يبدو، من الزاوية هذه.

ويصح الأمر ذاته في الأنساق القرابية، حيث ينبغي للمرونة أن تفرض نفسها أيضاً. فمنذ 1927 على الأقل، حين نشر برونيسلاف مالينوفسكي «الجنس والقمع في المجتمع المتوحش»، بتنا نعرف أن صورة الأب (وبالتالي عقدة أوديب المرتبطة به) قابلة للانزياح، داخل الوحدة القرابية الصغرى، لمصلحة الخال، أو أن هذا ما عاشه سكان جزر تروبرياند في غينيا الجديدة، مما عزّزه الجهل بالأب البيولوجي (وهو ما سبق أن تناوله في القرن التاسع عشر الأنثروبولوجي الأميركي لويس مورغان وبنى فريدريك إنغلز عليه، وعلى ملاحظات كارل ماركس عنه، كتابه أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة).

فـ«ابن السادسة»، كما كتب مالينوفسكي، «سوف يتعهده خاله كي يشارك في حملة، وأن يباشر بعض العمل في الحدائق، وأن يشارك في حمل المحاصيل. وفي تنفيذ هذه النشاطات في قرية خاله، إلى جانب أعضاء عشيرته الآخرين، يتعلم الصبي أنه يساهم في تحسين سمعة (butura) عشيرته، ويظهر إحساسه بأن هذين الشعب والقرية شعبه وقريته، ويتعلم تقاليد عشيرته وأساطيرها وخرافاتها (…) كذلك يرى الصبي أمه وهي تتلقى الأوامر من أخيها، وتتقبل منه العطايا، وتُعامله باحترام عظيم، منحنيةً أمامه انحناء شخص عامّي أمام زعيم. وهو يروح يتفهم بالتدريج أنه خليفة خاله، وأنه سيغدو سيداً على أخواته ممن يكون قد انفصل عنهنّ للتو بفعل مُحرَّم اجتماعي يمنع كل حميمية. فالخال (kada) هو مثل الأب بيننا، مُؤمثَل عند الصبي الذي يعتبره الشخص الذي ينبغي إرضاؤه، والذي ينبغي جعله أُسوةً للتقليد في المستقبل».12

كتاب مالينوفسكي الجنس والقمع في المجتمع المتوحش

في تأويل ابن خلدون

كان إرنست غيلنر أحد أبرز الذين استعادوا السردية الخلدونية على نحو إشكالي ومثير للسجال، كون عمله يطل على التأويلَين المتضاربين للخلدونية: ذاك الذي يجمّدها في «طبائع» وقوانين لا تتغير، وذاك الذي يرى إلى منطق اشتغالها ضمن منظومة معقدة تحتل فيها الدولة موقعاً مركزياً حيال المجتمع والثقافة.13 فغيلنر، دارس المغرب، وفي دراسة طويلة (85 صفحة) افتتح بها كتابه المجتمع المسلم، وعَنونَها (ببعض التصرف في التعريب) «المد والجزر في إيمان الرجال» (Flux and Reflux in the Faith of Men) ينطلق من طبيعة المجتمعات الريفية، القَبَلية غالباً، ومن علاقتها بالدولة، مؤكداً على وجود قطبَين: حياة القبائل المنسجمة والمساواتية، حيث أنماط الأحلاف والعداوة مرسومة بدقة، وحياة المدن الفردية والمراتبية، حيث تسود الانتهازية والعبث. ففي الريف، هناك «تعدد الآلهة» الذي يدور حول السحر وعبادة الأولياء والصالحين، وفي المدن هناك «التوحيد» ومداره القانون والله القرآني. وفي موازاة ازدواج، كهذا يزدوج الدين بين إيمان تعددي متشدد، هو عبادة القديسين، وإيمان واحدي متشدد بدوره هو النصوصية الدينية الصارمة. وفقط مع قدوم الحداثة والمركَزة السياسية، يختل التوازن كلياً لصالح الأنماط المدينية مقابل تلك القبَلية.

لكنْ بين هذين القطبين هناك تأرجح مستمر: فالقبائل التي تصدر صلابتها عن قسوة الفروسية والتلاحم الجماعي، تُبعد سكان المدن المترهّلين لتؤسس مدناً جديدة أو تستولي على مدن قديمة حيث تقيم نظاماً سياسياً يقدم نفسه كعودة إلى مثال ديني قديم.14

عند هذا المنعطف تظهر مسألة الأصولية في الإسلام وما تحظى به من شعبية. ذاك أن الدولة الحديثة التي حملتها القوى الاستعمارية ثم تبنتها النخب المحلية، تُنهي استقلالية القبائل والعشائر وتتدخل في تضاعيف حياة السكان ودواخلها. ولسوف يكون من الآثار العديدة لهذا التدخل كسر امتيازات النخب القديمة التي كانت تحتكر شرعية تحديد ما هو الإسلام «القويم» والسلوك الذي يطابقه. هكذا يختل التوازن بين «الإسلام المشذَّب» العالِم و«الإسلام الشعبي» الشفوي، ويكون من ثمار الاختلال ظهور «عدم انسحار بالعالم» بالمعنى الفيبري للمفهوم، وبالتالي انحسار في الطقوس القديمة وعبادة أوليائها لصالح إسلام ممأسَس وتدخُّلي وواسع النطاق والتأثير هو الذي يمهِّد الأرضية، من خلال تحديثه هذا، لانتشار إسلام أصولي معترض.

ولئن عكس الكثيرُ من تلك الأفكار أفكارَ ابن خلدون، لا سيما الارتكاز إلى دورات الصعود والهبوط، فإن آراء غيلنر تعاود تأسيس نفسها في سوسيولوجيا حديثة من خلال مصادر أخرى متفاوتة في زمنها وتوجهها.15

ورغم المآخذ الكثيرة على ما اعتُبر جموداً في بعض أفكاره وعلى حدّة في الفصل الذي يقيمه بين الحديث وغير الحديث، وبين القبَلي والمديني، فضلاً عن ضآلة الاكتراث بالتحولات التي تطرأ على ما يتعامل معه من مفاهيم،16 فإن أكثر ما يصمد من تلك الأفكار توكيده على أهمية العلاقة بين الجماعة والدولة، سلباً وإيجاباً، ومدى تأثر الأفكار، في ظل نظام القرابة، بالصلب الاجتماعي الأعمق وبمَراتبه القائمة.

أما في العالم العربي فقد استعرض روبرت إروين، كاتب سيرة ابن خلدون الفكرية، والمنحاز إلى مَوضَعته في التاريخ المحلي للعالم الإسلامي، مواقف المثقفين العرب والمسلمين من «المقدمة» ومفهوم العصبية، منذ جمال الدين الأفغاني مروراً بطه حسين وحتى صدور كتاب إروين نفسه قبل سنوات قليلة.17 لكن المدهش أن الانشغال العربي بابن خلدون ظل واحداً من اثنين، إما مدرسياً بحتاً، قليل الاتصال بالأسئلة الحارة للوجود السياسي والاجتماعي، أو خارجياً، محكوماً بالمسائل الأيديولوجية التي أثيرت في زمن ما بعد الاستقلالات، وأُريد من ابن خلدون أن يكون مصداقاً لها، أكثر كثيراً مما استوقفته مسألة العصبية في صلتها بالدولة والمجتمع ومعوّقات بنائهما. فمع التوكيد على الحداثة والتقدم والتنمية، استُخدم ابن خلدون بأشكال شتى لا تخلو من تضاربٍ، سهَّلَهُ أنه مُنظّر الانحطاط ومُنظّر العمران في وقت واحد، وأنه المؤمن ذو الميول الصوفية والتأثرات بالغزالي، لكنه أيضاً مَن يمنح الدين أهميةً في الاجتماع والسياسة تقل عن أهمية العصبية، التي عملت بعض الدول الاستقلالية على رفعها إلى مصافّ قومي جامع. وقد استخدمت البورقيبية في تونس ابن خلدون «التونسي» وبنت له تمثالاً في 1978 (صنعه الرسام والنحات الراحل زبير التركي)، بطلب مباشر من الرئيس الحبيب بورقيبة.

وربما كانت الضجة الأهم سياسياً من صُنع أيديولوجيِّ القومية العربية الأبرز ساطع الحُصري، الذي شغلته البرهنة على أن ابن خلدون قصد بكلمة «العرب» «البدوَ» و«الأعرابَ»، «خلافاً للمعنى الذي نفهمه منها الآن»، إذ أظهره الفهمُ الشائع «بمظهر المتحامل على العرب وحمَلَ بعض الشعوبيين على الاستشهاد به، كما دفع بعض القوميين إلى الهجوم عليه».18 ومن موقع غير بعيد، اهتم اليسار الفرنسي به كمفكر عالمثالثي في موازاة استقلال بلدان المغرب العربي، فكتب عنه، بين من كتبوا، إيف لاكوست، الجغرافي والجيوبوليتيكي الماركسي والعالمثالثي، بوصفه عالِم الاجتماع «المادي» (وإن بخلفية فلسفية وصفَها بأنها صوفية وظلامية)، وذلك كجزء من عملية «تحرير التاريخ من الاستعمار» بما يواكب ويساعد بلدان المغرب في استقلالها وتحررها. ومثلما انشغل الحُصري بالرد على تأويل «الشعوبيين»، انشغل لاكوست بالرد على «الزعم الكولونيالي» أن العرب اضطهدوا البربر الذين حرّرهم الفرنسيون كجزء من مهمتهم «التمدينية»، وبالتقريب بين العرب والبربر في التاريخ بحيث لا تبدو غزوة بني هلال، مثلاً، «غزوة».19

فعند لاكوست أن ابن خلدون قصد أنماط الحياة والعمل أكثر مما عنى الأصول والهويات، وهو يربط تركيز بعض الباحثين والمؤرخين الغربيين على صراع العرب والبربر بصفتيهما هاتين بنوازع كولونيالية وعنصرية نظروا بِهَدْيها إلى ابن خلدون.20

شمول القرابة

لقد ارتبط الاشتغال على مسائل القرابة بالأنثروبولوجيا التي وصفها روّادها كما نقادها بـ«دراسة البدائيين» أو «علم البدائيين»، وبأنثروبولوجيين غربيين انتقلوا إلى مناطق نائية عن أوروبا (مالينوفسكي ومارغريت ميد…) في ظاهرة لم يعادلْها بتاتاً أي انتقال آخر معاكس ذي وظيفة معرفية. وعلى عكس ما يقوله كارهو الاستشراق حين يربطون معرفة العالم من موقع السيطرة الكولونيالية بتنميطه، فإن اكتشاف العالم الذي أنجزته أوروبا الصناعية، وأوروبا وحدها، كان، فضلاً عن فوائده المعرفية الهائلة، إقراراً غير مسبوق بتعدُّد هذا العالم واستعصائه على التنميط.21

لكنْ كائناً ما كان الأمر، فنظام القرابة ليس تاريخياً حكراً على ما بات يُعرف بـ«العالم الثالث»، وخصوصاً منه البلدان العربية والمسلمة. ولئن ذاع صيت رجال المافيا الإيطالية بوصفهم «رجال الشرف» الذين تلعب علاقات الدم والعائلة دور الرابط الأساس بينهم، فإن أية إلفة مع النازية الألمانية ومع تعويلها على بعث الماضي التيوتوني تُظهر الرابطة الدموية بوصفها أحد أعتى المرتكزات الفكرية والتصورية للرجعية الأوروبية، وهذا فضلاً عن أن الوعي الدموي الضامر في العنصرية الحديثة، عنصرية العِرق والدم، صناعة غربيّة. فقد احتل الكاتب الأرستقراطي الفرنسي أرثر دو غوبينو، تبعاً لحنّه آرنت، موقع التأسيس في النظرية العِرقية للقرن التاسع عشر، حيث يتأدى عن اختلاط الدم انحطاط العِرق، فيما يستحق الأرستقراطيون من أصحاب «الدم الأزرق» أن يُمحضوا الإقرار بالتميّز والأفضلية. ولن يفوتنا الحضور الارتجاعي لهذه الرابطة في التاريخ الأوروبي المتأخر، مع البدايات الإمبريالية التي أحلت «العِرق» محل «الشعب» و«الأمة» كما أحلت «البيرقراطية» محل «الحكومة». ففي ألمانيا تأدى عن انحسار النبالة و«ضرورة حماية الألقاب الأرستقراطية في مواجهة المال البرجوازي» لون من «نظريات دموية غامضة وسيطرة مُحكَمة على الزيجات». وفي بروسيا تحديداً، وابتداءً بمطالع القرن التاسع عشر، بات الأصل المشترك غالباً ما يوصف «بقياس ’علاقات الدم‘ والروابط العائلية والوحدة القَبَلية والأصل الذي لا اختلاط فيه»، وهو ما ازدهر في موازاة اليأس الضارب آنذاك من توليد «عواطف وطنية للشعب الألماني».

وتذهب آرنت إلى أن الأنظمة التوتاليتارية استدخلت، تصليباً لسلطتها، مفهوم «الدم الغريب» الذي يحتل صاحبه موقعاً ثانياً ومُستَبْعَداً في مراتب المواطنة. أما فكرة «القومية القَبَلية»، التي لم تكفّ عن التركيز عليها، فتنهض على «الإصرار على أصل قَبَلي مشترك بوصفه الشرط الجوهري للانتماء إلى الأمة».22

وإذا ذهبنا أبعد في التاريخ الأوروبي، إلى حيث لم تكن الصلة الدموية شهوة أيديولوجية، أو ارتداداً نكوصياً على تقدم ما، أو على تحدٍّ ما، دلنا أحد أكبر مراجع ذاك التاريخ، الفرنسي مارك بلوخ، إلى عمق تلك العلاقة وما يمكن اعتباره عاديَّتَها. فتحت عنوان «أصدقاء بالدم»، كتب بلوخ أن الروابط المبنية على علاقات الدم قديمة في أوروبا، وأنها، وإن كانت بطبيعتها «غريبة عن العلاقات الإنسانية المميزة للإقطاعية، بقيت تمارس تأثيراً بالغ الأهمية». لا بل قُيِّض لهذه العلاقة الناشئة عن رابطة الدم أن تؤسس لفرضية عامة تستبعد الصداقة «ما لم تكن بين أشخاص يوحدهم الدم»، ما يعاكس المفهوم اليوناني القديم كما صاغه أرسطو، عن الصداقة التي تنبثق من التثمين المتبادل لقيم يحملها أصدقاء أفراد.

ويستعيد بلوخ وثيقة تعود إلى القرن الحادي عشر تنصّ على التالي: «أصدقاؤه، أي أمه وإخوانه وأخواته وباقي أقاربه بالدم أو بالزواج»، بحيث بلغت هذه الصلة حداً كاد يستحيل معه الفصل بين الفرد والجماعة، فيما كانت علاقات القرابة أكثر ما تستعرض نفسها في أعمال الثأر بوصفها أشد الواجبات قداسةً، وهو ما انتشر على هذا النحو في عموم أوروبا. وكانت منازعات الثأر تمتد لعشرات السنين، ولم تكن القوانين بعيدة عن إقرارها ومباركتها، لكنْ غالباً شريطة ضبطها وحصرها بالنبالة.23

أين تنكسر الخلدونية؟

إذا استخدمنا بشيء من الإسراف التعبيري مصطلح «خلدونية» دلالةً على النظام القرابي، وتساءلنا أين انكسرت الخلدونية وكيف، تبدى لنا أنها لم تنكسر إلا في معظم أوروبا الغربية وعبر تحولات كان الكثير منها نتاج تدخل إرادي متعدد الأشكال والمستويات.

لكنْ بدايةً، ولتقدير أهمية كسر الرابط الدموي في النُوى الأصغر، لا بأس باستعادة عمل مبكر لكْلود ليفي-ستراوس يعود إلى 1949، حيث ربط، بالاستفادة من دوركهايم وآخرين، بين الزيجة الخارجية (exogamy) وظهور المحرَّم الذي يحد من الزيجات االداخلية (endogamy)، معتبراً أن المحرَّم والزيجة الخارجية يستندان إلى قواعد متماثلة جوهرياً. لكنه ذهب أبعد فقرّر أن نساء الزيجات الخارجية اللواتي يُستولى عليهنّ ويُعطَيْن وضعية الممتلكات الفردية إنما يوفّرن النمط البدئي (prototype) للزواج الفردي الحديث.24

وبفعل ما أسماه ليفي ستراوس «نظرية التحالف» أو «التبادلية»، يغدو الزواج الخارجي شرطاً لقيام المجتمع نفسه: ففي مقابل الرجل الذي ينتمي إلى قبيلة ما ويتزوج امرأة من قبيلة أخرى، هناك رجل من تلك القبيلة الأخرى يتزوج امرأة من قبيلة الرجل الأول، وهكذا دواليك.25

كتاب ستراوس عن البنى الأولية للقرابة

ولا بأس هنا باستعراض عدد من العوامل التي تطال أوجهاً وحقباً مختلفة، ومن منظورات وزوايا نظر متباينة، في تناول تلك العملية التاريخية الأوروبية التي لم يتأدَّ عنها فحسب توسيع نطاق الزيجات الخارجية، بل أيضاً، وبالتالي، كسر النظام القرابي نفسه. ففي كتابها الصادر عام 1966، عملت جيرمين تيون (وهي كإيف لاكوست ممن شغلتهم مسألة التحرر الوطني لبلدان المغرب المستقلة حديثاً) على دراسة ضفتي المتوسط، واهتمت، بين ما اهتمت به، بالغيرة الذكورية وما تستجرّه من عنف، مركّزةً جهدها الإثنوغرافي على العرب والبربر، مع الاستناد إلى مراجع تاريخية دسمة (هيرودوتس، مصر القديمة، التوراة، القديس بولس، ابن رشد، ابن خلدون…). وقد وضعت تيون يدها على الروابط التي تجمع الثورة النيوليثية، حين اختُرعت الزراعة وتربية الماشية في شرق المتوسط، وأصول «الحريم» وزواج أبناء العم و«فلسفة التوسُّع» المدفوعة بالوفرة والفائض والتزايد الهائل في أعداد السكان. فـ«جمهورية أبناء العم» إنما تقوم في المشرق المتوسطي، وهنا تبدو الفوارق بين الأديان (اليهودية والمسيحية والإسلام) طفيفة وهزيلة بالقياس إلى هذا الجامع المتوسطي المشترك. ذاك أن العنف «المؤسَّس على الشرف» كان ردة فعل على توريث النساء الذي هدّد تماسك العائلة وانحصار ملكيتها فيها. فـ«التقليد» و«التقليدي» إنما يجيئان رداً على تحدي الحديث وما يحمله من تغيير، ما يستدعي التأمل في العلاقة بين القرابة والمُلكية والالتزام الديني. وتُعيد تيون هذه المسألة، في حالة المغرب، إلى عملية اعتناق الإسلام بوصفه وافداً «حديثاً»، حيث وجدت القبائل الفلاحية لشمال أفريقيا نفسها أمام معضلة: فهي إما أن تطبِّق الشريعة وتورِّث النساء (ولو نصف توريث الرجال)، وإما أن تتمسك بالأعراف وتصون وحدة القبيلة دون أن تلتزم بالشريعة.

تلك المقاربة تُبقينا على إلفة ما مع المقاربة الخلدونية. مع هذا فتيون تقر بأن ساحلَي المتوسط، الشمالي والجنوبي، ما لبثا أن تباعدا، بحيث لم تبقَ إلا آثار قليلة من ذاك الماضي في البلدان الأوروبية، بينما استمرت هذه العلاقات في المغرب بما يتجاوز القبائل البدوية التي كانت مهدها الأصلي. وهنا لعبت الكنيسة، وعلى مدى قرون، دوراً أساسياً في مكافحة زواج الأقارب، وهو ما سنعود لاحقاً إليه. أما ما عزّز هذه الوجهة لاحقاً فكان عملية الفردنة التي تميزت بها نشأة المجتمعات المدينية الحديثة. لكن الوجهة المختلفة التي سلكتها المجتمعات الأوروبية الجنوبية كان مصدرها أن المسيحية لم تؤسِّس نفسها في الرقعة الجغرافية العريضة التي وُلدت فيها، والتي وُلدت فيها أيضاً اليهودية من قبل، والإسلام (الذي غمر المسيحية ثقافياً وسلوكياً) من بعد، بل كان تأسيسها في بلدان تأثرت بالقانون الجرماني الذي أكسب النساء مرتبة الأفراد، وإن بقي ذلك أقوى عند البروتستانت مما عند الكاثوليك. هكذا تأثّر موقع المرأة في أوروبا بتقليد «ليبرالي» لم تعرفه منطقة المتوسط، التي تضافر على التأثير فيها القانونان الروماني والنابوليوني والكنيسة الكاثوليكية. وبالتالي، فإن الجغرافيا، وليس الفقه، ما رسم صورة الإسلام وسلوكه.

لهذا لحظت تيون وجود «فارق عظيم اليوم بين شمال-شرق المتوسط وجنوب-شرقه. لقد رأينا كم أن الكهنة المسيحيين في لبنان متسامحون في خصوص زواج الأقارب، بحيث أنهم يباركون حتى زواج الخال وابنة أخته26. في المقابل، فالكنيسة الأرثوذكسية في اليونان تمنع هذا على نحو مطلق: ’إنه زواج شياطين‘ كما أخبرتني شابة يونانية. فالكنيسة لا ترفض فقط مباركة الزيجات بين ابنَي عم من الدرجة الأولى، ولكن أيضاً بين أبناء العم من الدرجتين الثانية والثالِثة، أي بكلمات أخرى، حتى الدرجة الثامنة».

ولتوضيح الفارق بين القانونَين، تستشهد تيون بالسوسيولوجي الدوركهايمي مارسيل موس الذي غالباً ما أصر في محاضراته في كوليج دو فرانس أن الأم والابن اعتُبرا، وفق القانون الروماني، قريبَين «فقط لأنها [الأم]، وعملاً بخرافة قانونية، كانت تُعتَبَر شقيقة كبرى»، لكنْ في القانون الجرماني «وكما هي الحال في معظم القوانين الأوروبية الراهنة، فإن الابن قريب الأب والأم سواء بسواء».27

كتاب تيون عن العشائر والقرابة في مجتمعات المتوسط

وبدوره يتوقف مارك بلوخ، في ما خص محاصرة نظام القرابة في أوروبا الإقطاعية، عند تطورات محددة. ففضلاً عن تدخل الحكام لحصر مساحة الثأر الدموي المقبول قانونياً في النبالة، كما أشير قبلاً، وإلى جانب تولي الدولة نفسها فرض عقوبات ذات طابع ثأري لقطع الطريق على ممارسة هذا الثأر على نحو منفلت من عقاله، لعبت العوامل الاقتصادية والاجتماعية دوراً ملحوظاً. وكان أهم تلك العوامل أن «تطوُّر التجارة المفضي إلى الحدّ من معوِّقات بيع العائلة للممتلكات، وتقدُّم المواصلات الداخلية، قادا إلى انكسار المجموعات البالغة الكِبَر التي، وفي غياب أية وضعية قانونية، بالكاد تستطيع الحفاظ على حس الوحدة بغير البقاء معاً في مكان واحد».28

ومن جهته تناول المؤرخ البريطاني بيري إندرسون دور «الحاشية» ونظامها الذي «يسجِّل في كل مكان قطعاً مميزاً مع روابط القرابة بوصفها المبدأ الأساس للتنظيم الاجتماعي. فالحاشية تمثّل عتبة الانتقال من الأرستقراطية القَبَلية إلى الأرستقراطية الإقطاعية. ذاك أنه ما إن تتشكل تلك الحاشية حول الأمير (…) حتى تغدو، وعلى نحو نمطي، الأداة الأولية الأولى للحكم المَلكي».29

لكن جوزيف هنريش يعود بنا إلى ما يمكن اعتباره المدماك الأول الذي هو دور الكنيسة مما أُلمح إليه قبلاً في بعض الاستشهادات التي استُعين بها،30 وهو العامل الذي نجح في جعل الأوروبيين «الشعب الأغرب في العالم» كما يقول عنوان كتابه.

فهنريش يدرس توسيع نطاق المحرَّم عبر تحوُّل مديد تكمن جذوره الأبعد في تنافس الكنيسة مع آلهة وأرواح وطقوس وعبادات احتلّ فيها السلف والجَدّ الأعلى موقعاً مركزياً، بما في ذلك تنويعات على المسيحية نفسها كالنسطورية والقبطية والأريوسية وسواها. وعلى امتداد مسار توسُّعها في أوروبا، نافست الكنيسةُ مؤسساتٍ شديدة الاستناد إلى القرابة والنظام القَبَلي، وكانت سياسات الزواج والعائلة ميدان الصراع الأبرز. هكذا، وبينما كان الأفراد يتحّررون من روابطهم، كانت الكنيسة، ومن بعدها منظمات تطوعية، تستقطب لنفسها تلك الطاقة وذاك الولاء اللذين تخسرهما القرابة أو تنحسر عنهما.

فالعلاقات القرابية في أوروبا كانت حينذاك شديدة الشبه بما نراه في العالم غير الأوروبي، حيث السطوة الكاملة للأب والأبوية، وحيث للأب سلطة قتل أبنائه وعبيده، فضلاً عن تعدد الزيجات لرجال المراتب الاجتماعية العليا. لكن الأمر بدأ يتغير ببطء وتدرج على يد الكنيسة. ففي حوالى العام 597، أي قبل ابن خلدون بثمانية قرون، حددت البابوية لمملكة كِنْتْ الأنغلوساكسونية في إنكلترا، والتي تَنصَّر ملكها، المواصفات اللازمة للزواج المسيحي القويم: فقد كتب أوغسطين قائد البعثة البابوية إلى كِنْتْ (الذي عُرف لاحقاً بقدّيس كانتربري، وهو طبعاً غير أوغسطين اللاهوتي والفيلسوف) يستوضح البابا عبر تسعة أسئلة، بعضها يتعلق بالجنس والزواج. وقد أجاب البابا غريغوري بأن زيجات أبناء العم ممنوعة تماماً، وأنه لا يحق للرجل الزواج من زوجتَي أبيه وأخيه المتَوفَّيَين، حتى لو لم تكونا على صلة دموية به (وهو ما يُنهي عرفاً قديماً عند العبرانيين وشعوب أخرى يُلزم بالزواج من أرملة الأخ أو levirate marriage)، لكن البابا وافق على زواج شقيقَين من شقيقتَين إن لم يكن هناك رابط دموي بين العائلتين. وبعد حوالى قرنين، في 786، وصلت إلى إنكلترا بعثة بابوية لمناقشة مدى التقدم في تنصير الأنغلوساكسون، وجاء تقريرها يوحي أنه على رغم عمادة الكثيرين، لا تزال هناك قضايا جدية عالقة بين المؤمنين تتعلق بزواج أبناء العم وتعدد الزيجات. ولاقتلاع هذه العادات العنيدة أذاعت الكنيسة تصورها عن «الأطفال غير الشرعيين»، والذي منع حقوق الوراثة عن جميع الأطفال ما عدا المولودين من زيجات شرعية، أي مسيحية. قبلذاك، وكما في مجتمعات عدة، كان أبناء النساء الثانويات في الزيجات التعددية (أي زوجات ما بعد الزوجة الأولى) يتمتعون بحقوق الوراثة، كما كان ممكناً إعداد أبناء الزيجات الثانوية في الأُسَر المَلكية كي يرثوا آباءهم كملوك، خصوصاً إذا لم تنجب الزوجة الأولى للملك أبناء ذكوراً. وبتغييرها هذا المبدأ-العُرف، قبضت الكنيسة على موقع بالغ التأثير في القرار السياسي، فيما أضعفت جاذبية الإقدام على الزيجات بين أبناء العم واستعداداتِ النساء لأن يكنّ زوجات ثانويات.

كتاب مارك بلوخ عن المجتمع الإقطاعي

وقد استغرق فرض هذه السياسات قروناً. فعلى مدى القرن التاسع مضى البابوات ورجال الكنيسة الآخرون يحتجّون أمام الملوك الأنغلوساكسون على حالات تتعلق بالمحرَّم وتعدد الزيجات والزيجات غير الشرعية، فضلاً عن «جريمة» ممارسة الجنس مع الراهبات. وكان في وسع الكنيسة، وهو ما مارسته أحياناً، فرض الحرم الكنسي والحياتي (excommunication) على رجال المراتب العليا ممن يعددون زيجاتهم. وفي حوالى العام 1000، وعبر جهد لا يكل، نجحت الكنيسة في إعادة تشكيل القرابة الأنغلوساكسونية وصياغتها، ليستقر الأمر، في النهاية، على خلاصات هذه بعضها: منْع الزواج من أقارب الدم، وهو منع تمدد تدريجاً ليشمل أقاربَ بعيدين يصل بُعدهم إلى الدرجة السادسة من أبناء العمومة (أي أحفاد 128 جَدّاً)، ومنْع الزواج من قريب يقع ضمن دائرة القرابة الدموية المحرمة (فزواج المرأة من أخ الزوج المتوفى بات زواجاً من أخ، أي أنه سِفاح قربى)، ومنْع تعدد الزيجات بما فيه الزواج من زوجات ثانويات، وكذلك العبودية الجنسية. وبات العروسان مطالبَين بإعلان موافقتهما العلنية على الزواج (I do)، وهو ما كبح الزيجات المُرتّبة، وشجع المتزوجين الجدد على إقامة بيوت مستقلة، وأحياناً طالبَهم بذلك، كما شجع الملكية الخاصة للأرض والوراثة من خلال شهادة شخصية، أي أنه بات في وسع الأفراد أن يقرروا شخصياً مَن الذي يستفيد من ملكياتهم بعد وفاتهم.

في هذه الغضون وفي موازاة تعاظم قوة الكنيسة، كانت تزداد وطأة العقوبات على من لا يتقيدون بالتحريمات الجديدة. ففي القرن الثامن، ارتقت العقوبة من المقاطعة الدينية والحياتية إلى الحكم بأن روح الشخص الذي يتعرض لتلك المقاطعة يتسلمها الشيطان، مع ما يرتبه ذلك من مصاعب كبرى تواجهه في ما تبقى من حياته على الأرض، كما انتقلت الكنيسة إلى إلغاء زيجات قائمة لم تُراعَ فيها المعايير الجديدة. وهذا لم يُلغِ حالات من الرشوة لرجال الكنيسة كي يُجيزوا للراشين ما هو غير جائز، أو يُعفيهم من العقوبات، إلا أن تلك الرشى، نقداً أو أرضاً، كانت تضخِّم قوة الكنيسة وتكرِّس نفوذها. وما لبثت اللغة، لا سيما الإنكليزية، أن لحقت بهذه التحولات، مُقِرّةً بتوسع دور القانون على حساب القرابة. هكذا نشأ تعريف العديد من الروابط القرابية بتعبير «في القانون» (in-law)، بحيث صارت شقيقة الزوجة «شقيقة في القانون» للزوج، وشقيق الزوجة «شقيقاً في القانون» له.

لكنْ لماذا قادت الكنيسة هذا التحول؟ كان التفسير الأول يتعلق بالأفكار ومسارها، وهو أن المؤمنين والقادة الكنسيّين اعتقدوا أن زواج الأقارب هو ضد إرادة الله، بحيث أُوِّلَ طاعونٌ ضرب في القرن السادس على أنه عقوبة من الله على زيجات الأقارب، كما تردد أنه يلوث الدم. كذلك خرجت الكنيسة، من بين فِرَق دينية كثيرة كانت تتنافس في المتوسط والشرق الأوسط، بتركيب من الأعراف الرومانية القديمة والقانون اليهودي والهوس المسيحي بالجنس. فالقانون الروماني الأبكر مثلاً منع زيجات أبناء العم، مع أن قانون الإمبراطورية الرومانية، حيث وُلدت المسيحية، أتاحَه. كذلك منع القانون اليهودي الزواج من بعض الأقارب لكنه سمح بزواج أبناء العم وبتعدّد الزيجات وزواج العم من ابنة أخيه (أو الخال من ابنة أخته). واعترف القانون الروماني فحسب بالزيجات الآحادية لكنه تجاهل الزوجات الثانويات وعبودية الجنس.

وعلى العموم كان لأعمال التحريم أن دفعت السكان إلى البحث عن زيجات خارجية، وهو ما لُمس تأثيره الأكبر في المناطق الريفية المبعثرة والمتباعدة، وفي الفئات الاجتماعية التي لا تملك ما ترشو به الكنيسة. وعن تلك الضوابط والموانع ظهرت نتيجة مادية مباشرة هي تقليل عدد الورثة والمرشحين للوراثة. هكذا، وفي ظل تلك المستجدات التي ربما جاز اعتبارها العنصر الأكثر حسماً، رأينا الكثير من السلالات الأوروبية تكف عن الوجود بسبب انعدام الوريث، ومن ثم انصباب ثروات هائلة في خزائن الكنيسة التي غدت أكبر مالك للأرض في أوروبا.

ولم تبق المسيحية الشرقية بمنأى عن تلك المؤثرات، ففي العام 692، وفي سينودوس ترولو بتركيا، قررت الكنيسة منع الزيجات لأبناء/بنات العم، ومنع الأب والابن تالياً من الزواج من أم وابنتها أو من أختين، وكذلك منع الأخوين من الزواج من أم وأخت أو من أختين. وفي 741، وفي ظل الإمبراطور البيزنطي ليو الثالث، زادت ممنوعات الكنيسة الشرقية لتشمل الزواج من أبناء العم من الدرجة الثانية، وصار عقاب هذا الزواج الجلد، وهي إجراءات عزّزها ووسّعها سينودس القسطنطينية في 1166، علماً أن الزواج من شقيقة الزوجة المتوفاة أو شقيق الزوج المتوفى مقبول دينياً بحسب التوراة. بيد أن الكنيسة الشرقية تلكأت عن مثيلتها الغربية، إذ لم تتقدم نحو منع زواج الدرجة الثالثة، كما لم تتشدّد في تطبيق تلك القرارات مثلما فعلت الكنيسة الغربية.

ولئن كان دور الأخيرة وسواها من الفواعل المشار إليها بالغ الأساسية، بقي أن الثورة الصناعية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وهو ما سبق أن انصب عليه عمل دوركهايم وآخرون، هي التي أتمّت المهمة وضمنت لها النجاح والبلورة. فالحداثة بوجهيها، الرسملة الصناعية ومركزة الدولة، والتي لم تنشأ من عدمٍ بفعل العناصر التي سبق أن ذُكر بعضها، هي التي أدت إلى تَتجير الزراعة وتقييد حقوق استخدام الأراضي العامة، كما أطلقت الهجرةَ الريفية إلى المدن وصعودَ قوة العمل الصناعية، وذلك معطوفاً على تدخل الدولة في تنظيم الزواج كما في سَنّ القوانين التي تحمي الملكية الخاصة وتحدد أشكال الإرث وصيغه. وبهذا مُجتمِعاً انتقلت الأولوية من الأسرة التي يولد الفرد فيها إلى الأسرة التي يختارها، أو تختارها، من خلال الزواج، وبالتالي تعاظم دور الحُب والخيار الفردي على حساب «خطوط الدم» المتعددة الأجيال التي تنتقل إلى الزوجين الجديدين عبر أَبَوي كل منهما.31

ويلاحظ بيري أندرسون، من موقعه الماركسي، أن «الرأسمالية هي نمط الإنتاج الأول في التاريخ حيث الأدوات التي يُضَخ بها الفائض من المُنتِج المباشر أدواتٌ اقتصادية على نحو صافٍ في الشكل – عقد الأجور: التبادل المتكافىء بين وسطاء أحرار ينتجون، بالساعات وبالأيام، اللاتكافؤ والظلم. فكافة أنماط الاستغلال الأخرى تعمل عبر عقوبات غير اقتصادية-قرابية، عُرفية، دينية، قانونية أو سياسية (…) فـ’البنى الفوقية‘ للقرابة والدين والقانون أو الدولة تندرج بالضرورة في البنية المشكِّلة لنمط الإنتاج في التشكيلات الاجتماعية ما قبل الرأسمالية». وهو لا يلبث أن يقارِن حكمه هذا على أوروبا بتجارب اليابان والصين، حيث صيغت علاقات الاستغلال في الأولى «بلغة القرابة وليس بعناصر القانون»، فكانت «أكثر أبوية وأقل تعرضاً للمساءلة مما في أوروبا»، بينما طغت الملكية العائلية المشتركة في الثانية.32

وعلى العموم، باتت أوروبا، من شمال إيطاليا صعوداً، غريبة عن المسألة الدموية-القرابية، وقد انعكست تلك الغربة في ترجمة تعبير «عصبية»، حيث غاب أو احتجب المضمون الدموي والقرابي، ما نعثر عليه لدى مراجعة طائفة من المعادِلات الغربية للتعبير: social cohesion / group solidarity / social solidarity / group feeling… إلخ.

وكان المترجِم الأول لـ«المقدمة»، بين 1843 و1871، الإيرلندي ويليام ماكغوكين دو سلاين، الذي أجاد العربية ودرس اللغات الشرقية في باريس على سيلفستر دو ساسي، قبل أن يعمل في وزارة الحرب الفرنسية، قد ترجمها إلى الفرنسية بـesprit de corps (روح الجماعة)،33 ثم أعطاها إميل فيليكس غوتييه، ربما بفعل عيشه وتدريسه في الجزائر،34 ترجمة أقرب إلى المعنى المقصود هي esprit de clan (روح العشيرة).

واليوم يبدو الأمر مختلفاً قليلاً. فقد تأدى عن الهجرات الكثيفة إلى البلدان الغربية اتساع الرقعة التي يشغلها فيها نظام القرابة، إلا أن ذلك يبقى رهن العملية المديدة والمعقّدة لإنشاء مجتمعات تعددية ثقافية ودينية وإثنية، مع ما يتخلل تلك السيرورة من مد وجزر. وما يحمل على قدر من التفاؤل هنا أن ثمة سوابق اندماج ناجحة في الخمسينات والستينات، يشوّه صورتَها راهناً صعود الشعبويات العنصرية المصحوب بالتأزم الاقتصادي. والشيء نفسه ينطبق، في أغلب الظن، على مجتمعات كالأميركي والإسرائيلي حيث يتجاور ذوو الأصول الأوروبية وغير الأوروبية من المواطنين، وإن بدت الأمور هنا أصعب وأوثق اتصالاً بوجود غالب ومغلوب وبسياسات تمييز تشحذ تلك الذاكرة المُرّة.

كذلك يُلاحَظ أن بلداناً كثيرة عرفت أو استوردت أو طوّرت من التشكيلات المادية والمؤسّسات والأفكار ما ينافس نظامها القرابي ويحدّ، قليلاً أو كثيراً، من وطأته. فهذا مثلاً ما شهدته بلدان كاليابان وإيطاليا والهند ورومانيا من خلال ثورات صناعية كانت سكك الحديد العملاقة بعض أهم ثمارها، و/أو من خلال الحفاظ على إدارات حديثة أنشأها الاستعمار (الهند)، أو قيام أحزاب ذات امتداد وطني عرفتها تلك البلدان المذكورة جميعاً.35

أما عندنا، في العالم العربي، فلا يلوح في الأفق ما يُعوَّل عليه في منافسة النظام القرابي. وفي مقابل أنظمة يتعاظم اعتمادها عليه، تنشغل عنه الأحزاب الحديثة، فضلاً عن القديمة، إنْ لم تنكره جملةً وتفصيلاً، تركيزاً منها على أمور أخرى. وهذا ما قد يساهم في شرح أننا حين نقول، وفقاً لأدبيات سائدة، «بذلنا دماً» و«دفعنا شهداء»، نكون قد دفعنا كل شيء نملكه وأعطينا الخلدونية نصراً مؤزراً بعد آخر.