هل شاخ كتاب «الغربال» يا ترى؟ هل انتهى مفعوله؟ هل أكل عليه الدهر وشرب؟ ربما في بعض صياغاته الشكلية ولكن ليس في جوهره. روح الكتاب لا تزال منعشة ومنتعشة حتى الآن. لا تزال تنطبق على واقعنا الراهن وبشكل ملح. باختصار شديد: عندما نقرأ الكتاب نشعر أن ميخائيل نعيمة لا يزال معاصرنا، لا يزال حياً بيننا. وهذا أكبر دليل على مدى أهميته وعظمته كمفكر نهضوي عربي رائد. سوف أضرب على ذلك مثلاً محسوساً لكيلا يظل كلامي تجريدياً في الفراغ. هناك فصل كبير في الكتاب بعنوان: «نقيق الضفادع. مكانة اللغة في الأدب». هذا الفصل يكفي لتخليد الكتاب وتخليد ميخائيل نعيمة ذاته.

ماذا يعني ذلك؟ أنه يعني أن ضفادع الأدب تشلنا شلاً بنقيقها ومستنقعها وركودها. إنها تشل تطور اللغة العربية بل والحياة العربية ذاتها. هؤلاء الأشخاص ما ينفكون يصححونك لغوياً، ويقولون لك: قل ولا تقل! هذا حلال وهذا حرام لغوياً. هذا يجوز في نظر الثعالبي أو الأصمعي وذاك لا يجوز. حذار! ثم حذار! إياك أن تنتهك قداسات اللغة الموروثة أو تخرج عليها قيد شعرة. اللغة العربية ينبغي أن تظل ثابتة، جامدة، كما هي منذ مئات السنين.

لماذا لا تكتب بلغة قاموسية سليمة يا أخي؟ وإلا فأنت خارج نطاق الأدب. نضرب مثالاً على ذلك بيت جبران خليل جبران من قصيدة «المواكب» الشهيرة التي تغنيها فيروز:

هل تحممت بعطر

وتنشفت بنور

بيت ولا أروع. بيت يذكرك بجبال لبنان وسواقي لبنان ووديان بشري.. إلخ. من منا لم يتحمم يوماً ما في أحضان الطبيعة حتى دون أن يتحمم؟ يكفي أن تمشي في تلك الوديان لكي تشعر بعطر الوجود. فما بالك إذا سقط عليك شلال من بين الصخور؟ أتحدث هنا عن أبناء الأرياف والجبال. ولكن المشكلة هي أن هذا البيت «السماوي» خاطئ لغوياً! ضفادع الأدب أو بالأحرى ضفادع اللغة العربية تعده خاطئاً من الناحية اللغوية. إنها تستهجنه وتلوم الكاتب عليه لوماً شديداً. لقد ارتكب جبران خليل جبران جريمة نكراء في حق اللغة العربية. ما هي؟ أين هي؟ بالله عليكم قولوا لي ما هي؟ لا أرى شيئاً. لماذا استخدم الشاعر كلمة «تحمم» بدلاً من كلمة «استحم» الفصيحة لغوياً والشرعية قاموسياً؟ يا لهول الفظاعة! ما أغبى جبران خليل جبران! ما أشد جهله باللغة العربية! ولكن هل يمكن لكاتب عبقري خلاق أن يتقيد بلغة الأصمعي والشنفري؟ ألن يقضي ذلك على إبداعه وعبقريته. الشاعر يتفجر، الشاعر يحق له أن يشتق الكلمات الجديدة، أن يفجر اللغة، أن يأخذ حريته.

وإلا فلا إبداع ولا تطور لغوي ولا من يحزنون. سوف يموت الأدب العربي إذا ما استمعنا إلى نقيق الضفادع. لنستمع إلى ميخائيل نعيمة يقول حرفياً: «لو تبصر ضفادع اللغة العربية يوماً ما تاريخ لغتهم لوجدوا فيه أصدق شاهد على هذا القول. ألا يرون أن اللغة التي نتفاهم بها اليوم في مجلاتنا وجرائدنا ومن على منابرنا غير لغة مضر وتميم وحمير وقريش؟ ألا يرون أنه لو أتيح لأسلافهم تقييدنا منذ ألفي سنة لما كان لنا حتى اليوم لغة سوى لغة الحيزبون والدردبيس والطخا والنقاخ والعلطبيس؟».

هنا تكمن أهمية هذا الكتاب الرائد. إنه من شدة حرصه على اللغة العربية يريد تطويرها، يريد إنقاذها؟ كيف؟ عن طريق جعلها تستمد مفرداتها من نسغ الحياة. ولكن المتزمتين لغوياً يريدون تقميطها وخنقها. أحياناً يتفاصحون ويتقعرون إلى درجة أنهم يقولون: النائب سميرة صالح مثلاً! يا أخي لماذا لا تقولون: النائبة سميرة صالح؟ فهي امرأة سيدة وليست رجلاً. شيء عجيب غريب. شيء يجعلني أخرج عن طوري. الفرنسيون يحسدوننا لأنه لا يوجد في لغتهم مؤنث طبيب مثلاً، ولذلك يضطرون للقول: امرأة طبيبة. ولا يوجد في لغتهم مؤنث كاتب. أما نحن فتوجد في لغتنا كلمة طبيبة وكلمة كاتبة، ولا نعاني من أي مشكلة. مؤخراً اخترعوا أو اشتقوا مؤنث كاتب في اللغة الفرنسية، ولكنها كلمة بشعة على عكسنا نحن. وأحياناً يخرج عليك بعض الكتاب العرب ببدعة جديدة. فيقولون للمزيد من التقعر والتفاصح في العام كذا وليس في عام كذا. لماذا يا أخي؟ كنا معتادين دائماً على القول في عام 1960 مثلاً حصل كذا وكذا وليس في العام 1960، لماذا هذا الإثقال والتثقيل؟ اتركوا اللغة العربية تتنفس، اتركوها تتحلحل. اتركوها تقترب من لغة الحياة اليومية. أتذكر أن المتقعرين عابوا عليّ عنوان كتابي الصادر عن «دار الساقي» عام 2013 بعنوان: «الانتفاضات العربية على ضوء فلسفة التاريخ». لماذا لم أقل «في ضوء فلسفة التاريخ» فهي أصح لغوياً على ما يبدو؟ متى ستنتهي هذه الملاحقات البوليسية؟ كنت قد كرست فقرة غاضبة مشتعلة لهذا الموضوع في كتابي الأخير الصادر عن «دار المدى» بعنوان: «العرب بين الأنوار والظلمات. محطات وإضاءات». الفصل الثاني بعنوان: «هل يمكن إنقاذ الثقافة العربية؟»، وبالتالي فأنا أمشي دون أن أدري على خطى أستاذنا الكبير: ميخائيل نعيمة. الخلاصة: لا تخافوا من التجديد اللغوي، لا تخافوا من الاشتقاقات والاختراعات الضرورية لمسايرة تطور الحياة. أكاد أقول لا تخافوا من انتهاك قوالب اللغة التقليدية والخروج عليها إذا كان ذلك ضرورياً ويلبي حاجة ماسة، إذا كان ذلك يغني اللغة العربية ويضيف إلى الأدب العربي مساحة جديدة من الإبداع والحرية. وهذا ما فعله الكاتب العبقري جبران خليل جبران في قصيدة خارقة من أجمل ما كتب في اللغة العربية.

في الكتاب فصول عديدة تمشي في ذات الاتجاه التجديدي المنعش. إنها فصول متمردة على التقليد والجمود والخمود الذي كان سائداً في عصر ميخائيل نعيمة عندما ألف هذا الكتاب الرائد. ينبغي ألا ننسى أنه ألفه والعالم العربي لما يكد يخرج من نير السلطنة العثمانية وظلماتها. وفي الكتاب دعوة إلى تحطيم الأوزان والقوافي والخروج عليها لأنها تقيد حرية الشاعر المبدع. فهو يفرق بين النظَامين والشعراء الحقيقيين. ولكن دعوته هذه لم تتحقق عملياً إلا بعد ظهور الشعر الحديث في الخمسينات والستينات أي بعد تأليف الكتاب بثلاثين أو أربعين سنة. نقول ذلك وإن كانت بعض نصوص جبران ونعيمة ذاته استبقت على ظاهرة الشعر الحديث وتحررت من الأوزان والقوافي والزحافات والعلل. وقد أعجبني تعريفه للشعر وأدهشني. يقول مثلاً: «الشعر هو غلبة النور على الظلمة، والحق على الباطل»! لم أسمع بهذا التعريف من قبل على الأقل في نطاق الثقافة العربية. من الواضح أن ميخائيل نعيمة عندما ألف هذا الكتاب كان قد سافر في البلدان ودرس في روسيا وأميركا واطلع على الآداب الأجنبية. ولهذا السبب يحث العرب على توسيع مداركهم وعقولهم. كيف؟ عن طريق الترجمة. ولذلك يخصص صفحة كاملة في الكتاب بعنوان حماسي قاطع: فلنترجم! هنا أيضاً نجد أنفسنا متفقين معه، ونجد أن دعوته لا تزال راهنة وملحة تماماً. يقول بالحرف الواحد:

«نحن في دور من رقينا الأدبي والاجتماعي قد تنبهت فيه (أي استيقظت فيه) حاجات روحية كثيرة لم نكن نشعر بها من قبل احتكاكنا الحديث بالغرب.

وليس عندنا من الأقلام والأدمغة ما يفي بسد هذه الحاجات. فلنترجم! ولنجل مقام المترجم لأنه واسطة تعارف بيننا وبين العائلة البشرية العظمى».

كل من مارس الترجمة يعرف معنى كلام ميخائيل نعيمة هذا ومغزاه. ولكن لكي تنجح عملية الترجمة ينبغي توافر ثلاثة شروط: الأول حسن اختيار الكتب التي تستحق الترجمة. والثاني عدم التقيد بالترجمة الحرفية. الخيانة مكروهة في كافة المجالات (لاحظوا هنا ارتكبت خطأ لغوياً قاتلاً: كان ينبغي أن أقول في المجالات كافة وليس في كافة المجالات! أستغفر الله). قلت إذن بأن الخيانة شيء بشع ما عدا في مجال الترجمة. ولكنها خيانة محسوبة: بمعنى أنها تخون الحرف لكي تخلص للجوهر. والشرط الثالث هو توافر مترجمين حقيقيين في العالم العربي. فالترجمات الرديئة تملأ الشوارع… وهي تؤدي إلى تشويه أجيال بأسرها من الناحية الثقافية. من هنا خطورة الترجمة والمسؤولية الجسيمة التي تترتب على المترجمين.

وأخيراً ما هو النقص الوحيد الذي يعتري كتاب «الغربال» هذا؟ أنه في رأيي يكمن فيما يلي: لقد تحدث عن التجديد اللغوي والأدبي والاجتماعي وكل شيء تقريباً، ولكنه تحاشى عملياً التحدث عن التجديد في مجال الفكر الديني. ولكن هل كان بإمكانه طرق هذا الموضوع الخطير في ذلك الوقت العصيب من ظروف سوريا ولبنان والمشرق العربي عموماً؟ كان ذلك سابقاً لأوانه.

كان ذلك خارجاً عن إرادته وإن كان قد فكر فيه في خفايا نفسه دون أن يستطيع الخوض فيه. بل حتى في وقتنا الراهن نحن نعد على العشرة قبل أن نكتب حرفاً واحداً!

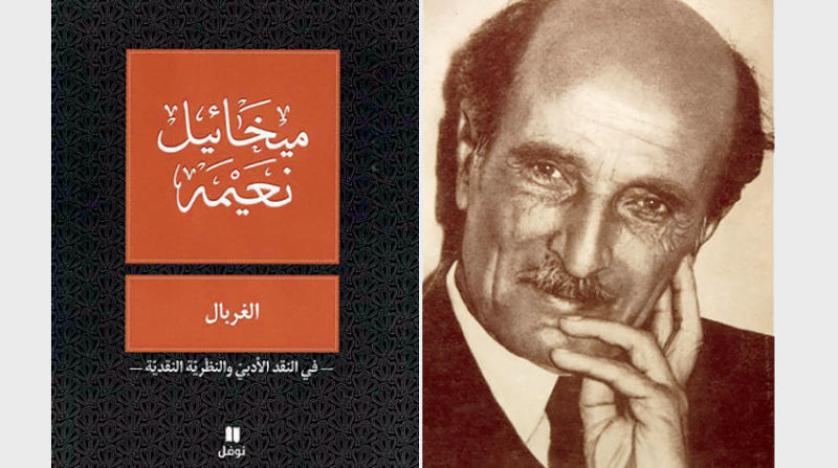

«غربال» ميخائيل نعيمة: سيموت الأدب العربي إذا ما استمعنا إلى «نقيق الضفادع»