-

- ندى منزلجي

- بي بي سي نيوز عربي

قبل أيام تعرض الميناء التجاري في مدينة اللاذقية السورية لهجوم إسرائيلي، تسبب في حريق وأضرار مادية في محطة الحاويات، لكن المنطقة المتضررة، التي لا تعني بالنسبة لوسائل الإعلام أكثر من تفصيل عادي مطلوب، لها في وجدان أهالي اللاذقية صدى آخر وقيمة معنوية فريدة.

إنها المنطقة التي كانت مقصد سكان المدينة ومتنفسهم ومكان لقائهم وموعدهم اليومي مع العرض الأزلي الساحر لمغيب الشمس ومركز نشاطاتهم، والموقع الذي استقبل أبرز زوار مدينتهم من أم كلثوم إلى جمال عبد الناصر. باختصار: المكان الذي يحدث فيه كل شيء تقريبا، حتى مجيء العام الجديد.

كل ذلك تغير قبل ما يزيد على أربعة عقود، حين هدمت المقاهي الممتدة على الجهة البحرية من الكورنيش كما يسميه سكان المدينة أي الممشى البحري، كما ردم ميناء الصيد الصغير، واختفت الصخور والخلجان.

وأصبح البحر الذي كان حرفيا في متناول اليد، قصيا بعيد المنال، بين الناظر وبينه رافعات وحاويات عملاقة، وذلك بسبب توسيع المرفأ الذي ابتلع فعليا ذاكرة المدينة.

“تبليط” البحر

“روح بلّط البحر”، كان أهل اللاذقية يستخدمون هذه العبارة عندما يتحدى أحدهم الآخر في الخلافات بمعنى “افعل ما بوسعك، حتى المستحيل”، والمستحيل هنا هو بالطبع ردم البحر!

لكن في أواخر عام 1977، لم يعد لهذه العبارة من معنى، فالمستحيل تحقق، وبدأت بالفعل عملية “تبليط” البحر.

تعود جذور الحكاية إلى عام 1948، عندما اقترح مشروع بناء ميناء حديث في اللاذقية وكان السؤال: هل يبنى في المرسى التاريخي القديم عند حافة المدينة، أم يتم إبعاده إلى خارجها؟

وفاز الاختيار الأول وبدأت أعمال البناء عام 1950، واكتملت المرحلة الأولى منه عام 1951.

لاحقا برزت الحاجة إلى تطوير المرفأ ليستوعب مزيدا من السفن والعمليات التجارية، ولا سيما أنه الميناء الرئيسي في البلاد، ونشأ خلاف شديد بين رأيين، الأول، بناء مرفأ جديد في منطقة البصّة التي تبعد نحو 15 كلم عن المدينة، والثاني، توسيع المرفأ القائم بالامتداد غربا، وهذا يتوجب هدم الجهة البحرية من الكورنيش بالكامل إضافة إلى ردم جزء من البحر.

وانتصر الرأي الثاني لأن كلفة التوسيع أقل. وبدأت الآليات الجبارة باجتياح كل تلك المقاهي والمسابح، رادمة معها حقبة من تاريخ المدينة تعود إلى ما قبل عام 1930.

وفي منتصف الثمانينيات أعيد تأهيل الكورنيش ليصبح في شكله الحالي، لكنه ظل هجينا ناقصا بعد أن فقد إلى الأبد أهم ما يميزه.

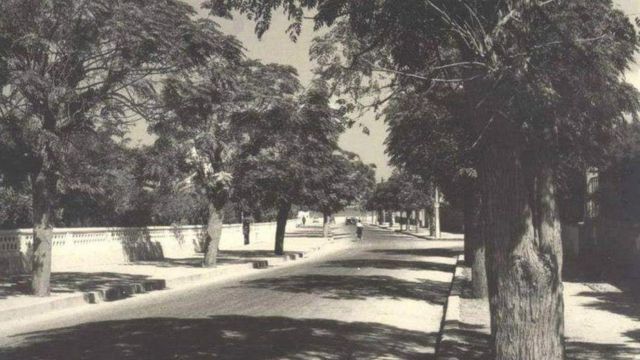

الممشى البحري

يبدأ الكورنيش، الذي بالكاد يصل امتداده إلى كيلو متر واحد، من حديقة البطرني، التي تحتضن جامع البطرني، حيث يوجد مقام الشيخ أبو بكر البطرني الأندلسي وهو بناء مملوكي من القرن الرابع عشر أو الخامس عشر الميلادي، يليها الكازينو الذي بناه الفرنسيون عام 1926.

وإذا تابعنا المسير على الواجهة البحرية، سنجد المقاهي المصطفة بمحاذاة المياه تماما، الرشو، اللاكبان، فنيسيا، والمنتزه، ثم ميناء صيد صغير يعرفه أهل المدينة باسم “مينا القزاز”، وبعده مباشرة مقهى العصافيري بشرفته القائمة على أعمدة والممتدة فوق البحر، ثم نادي صف الضباط، يليه مسبح جورج، ومسبح أندراوس، وثم مسبح فارس.

وعلى الجهة المقابلة لنهاية الكورنيش، الذي ألحقت به فيما بعد صفة “الغربي” لتفريقه عن منافسه الجنوبي المستحدث، يقع فندق الجمال، وهناك معلم مهم آخر، وهو دكان الخواجة ألبيرتو للرماية.

أما مقابل حديقة البطرني فيقع مبنى المندوبية – متحف اللاذقية اليوم- وهو خان قديم على الطراز العثماني، وكان مقرا للمندوب السامي الفرنسي خلال فترة الانتداب، وعلى صفه أيضا يوجد مقهى شناتا، ومطعم اسبيرو.

ذاكرة المدينة

تقول الشاعرة مرام المصري، وهي ابنة اللاذقية ومقيمة في باريس منذ سنوات “من لم يمش على كورنيش اللاذقية، لا يعرف معنى أن يدق قلبه فرحا للقاء كل أهالي المدينة في وقت واحد من دون سابق موعد، لا يعرف الشوق لتقصي خطوات الحبيب، وكيف تزوغ النظرات، وتُرسل قبلة طائرة خفيّة، ولا كيف يُراقب الغروب وفي القلب أمنية. من أجل نزهة الكورنيش لبسنا أحلى ملابسنا، وتعطرنا، وفي مقهى اللاكبان تعلمنا الرقصات العصرية من الجيرك إلى التشاتشا”.

وفي مقطع من قصيدة بعنوان “أتذكر اللاذقية” تقول مرام:

“أتذكر مساء

الكورنيش

الساعة السادسة

وملتقى أقدام وأحلام

صبايا وشبان اللاذقية

أتذكر طرقات وأسماء

أتذكر

وأبكي”.

نعمان صاري، المطلع على تراث اللاذقية والذي عايش الكورنيش في عصره الذهبي في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، يقول: “كان الكورنيش قبلة الجميع، على اختلاف أعمارهم وفئاتهم الاجتماعية، وفي كل فصول السنة”.

وفي الواقع، فإن أي شخص عاصر الفترة الذهبية لكورنيش اللاذقية، سيحدثك عن ذكريات مماثلة تقريبا.

النزهة اليومية لمعظم سكان المدينة كانت تبدأ عند الكازينو، وعلى شرفته المطلة على الشارع كان المشهد المألوف لمجموعة من شخصيات المدينة في لقائهم اليومي لاحتساء قهوة العصر.

شبان وفتيات وعائلات وأطفال يقطعون الممشى البحري جيئة وذهابا، وطابور يقف أمام الرجل السوداني النحيل الذي يبيع الفول السوداني الساخن. وهناك أيضا باعة اللوز المنقوع، وآخرون يحملون الصواني التي صف عليها قتفذ البحر المسلوق (التوتياء كما يعرف في اللاذقية) الذي يؤكل مع رشة من عصير الليمون الحامض.

رواد المقاهي جالسون حول الطاولات، ولو مدوا يدا للمسوا مياه البحر. الأطفال يضحكون حين تمر موجة شقية وتبلل الجالسين.

وترقب جماعي لا يمل أبدا للحظة غياب الشمس، رغم تكرارها الأزلي. وفي جهة المسابح عند نهاية الكورنيش، فتيان وشباب لوحتهم الشمس يخرجون بعد ساعات من السباحة ولعب كرة الطائرة، ما لم يكن اليوم مخصصا للسيدات والأطفال فقط.

كان مسبح جورج يتميز ببركة طبيعية محفورة في الصخر وفيها حبل ثخين، تمسكت به أجيال وهي تتعلم السباحة، أما مسبح فارس فيملك أكبر بركة سباحة إسمنتية في المدينة.

ختام نزهة الشباب يكون عند الخواجة ألبيرتو، حيث يجربون براعتهم في تسديد الهدف، ولا يعدم المشهد مشاركة بضع فتيات من هواة الرماية.

ويتذكر نعمان أيضا “حديقة البطرني وكأس الشاي في المقهى المتكئ على سورها الغربي وكراسي القش الصغيرة، والدرج الصخري المنحوت الذي يقود إلى مرسى صغير حيث ترسو قوارب صغيرة تسمى (الفلوكة)، تحمل المتنزهين في جولة قصيرة بقيادة الريس طرابلسية إلى حيث تقف البواخر”.

ويضيف من الأشياء الممتعة كانت أيضا “مراقبة الصيادين في ‘مينا القزاز’، بعضهم يحيك شبكة صيد، وآخرون يصلحون مراكبهم أو يدهنوها، ومراكب راسية في الخليج الصغير، وسلال مليئة بصيد اليوم الطازج. كنا نحييهم من دون سابق معرفة ‘يعطيكم العافية يا شباب’ فيجيب أحدهم ‘تفضلوا ريسي’ ملوحا بيده. ثم نتكئ على السور الحجري الشهير لنتأمل البحر”.

ومن معالم الكورنيش الشهيرة أيضا مقهى العصافيري، وهو وإن كان لا يزال موجودا، فقد أصبح راسيا على الرصيف، لا يطل سوى على حاويات المرفأ، بعد أن كانت شرفته الممتدة فوق البحر أهم ما يميزه، وكان الأولاد لا يملون من إلقاء الخبز منها والاستمتاع بمشهد تجمع السمك حولها بينما أهاليهم يتناولون الفطور، كما يقول نعمان.

ويضيف “في كل الفصول، كان الكورنيش مقصدنا، حتى في أيام الشتاء العاصفة كنا نراقب غضب الطبيعة، وقد تدافعت الأمواج العاتية لتتكسر على صخرة البطرني، أو لتسحب وراءها كراسي وطاولات المقاهي إلى عرض البحر”.

الحفلات

رغم أن عميد الصاحب، ينتمي إلى عائلة دمشقية، لكن له مع اللاذقية ذكريات لا تنسى، ففيها نشأ وأمضى شبابه الأول، وعزف الموسيقى في مقاهي كورنيشها القديم وهو بعد لم يبلغ العشرين من عمره.

كان عميد من المواظبين على نزهة الكورنيش، وعلى غرار البقية يبذل جهده في التأنق قدر المستطاع باحثا بين الوجوه عن نظرة خاصة أو إيماءة إعجاب.

ويقول عميد إن الحفلات كانت في الصيف تقام على شرفات المقاهي، ويتجمع كثيرون أمامها للاستماع للموسيقى والأغاني.

وكانت حفلات مقهى فينيسيا ذات طابع عربي بشكل عام، وكان صباح فخري يغني هناك أحيانا، أو محمد خيري، إلى جانب فرق من مصر، أما فندق الكازينو، فكان رواده من الجيل الأكبر سنا ومن طبقة معينة، وسهراته أكثر رسمية، كما يقول عميد.

لكن مقهاه المفضل كان اللاكبان، ويقول “كان عمري بين 15 و17 عاما، حين أصبحت أذهب إلى حفلات الماتينيه (تبدأ في الرابعة بعد الظهر) يوم الأحد، كنا نرقص على أنغام الفرقة الأرمنية المحلية، ونقابل أصدقاء وفتيات وفتيانا يشبهوننا، كانت الأجواء رائعة، وكان كلود مرقص وفريد حنا المشرفان على اللاكبان حريصين على عدم حدوث أي تجاوز”.

أسس عميد وثلاثة من أصدقائه فرقة موسيقية، ويقول “كنا نشارك بما يسمى ‘نادي الهواة للغناء والموسيقى’ الذي كان ينظم في اللاكبان، وكانت لجنة التحكيم منتخبة من العائلات الموجودة، وعزفنا وغنينا أغاني فرنسية وأخرى لأنغلبيرت وتوم جونس”.

وبعدها عزفت الفرقة الناشئة في مقهى المنتزه، الذي كان يتميز بوجود صخرة كبيرة في داخله منارة بأضواء ملونة. ويقول عميد “كانت آلاتنا بسيطة جدا، ولم يحضر رواد، لكن الناس تجمعوا في الخارج ليسمعوننا”.

غادر عميد اللاذقية عام 1970، لكنه عاد إليها مرة عام 1975 ليعزف مع صديقه خالد صوفي، الذي كان مقيما حينها في باريس حيث أصبح مغنيا وعازفا معروفا، واسمه الفني فرانك روسل.

ويقول عميد “عزفنا في مقهى اللاكبان بالطبع، وغنينا لفرانك سيناترا وسيرج لامان وغيرهما من الفنانين الشهيرين في تلك الفترة، كان الحضور مزيجا منسجما من العائلات والشباب، والأجواء عفوية ومريحة”.

كبار الزوار

في أواخر صيف عام 1931 كان الحدث الأبرز في اللاذقية، هو زيارة أم كلثوم، وقد تصدر الخبر الصفحات الأولى لصحف المدينة مثل “صدى اللاذقية” و”الرغائب” وغيرها، كما يقول نعمان صاري، وكان برفقتها محمد القصبجي الملحن وعازف العود الشهير، وعازف الكمان المعروف سامي الشوا، وعازف القانون الشهير وقائد الفرقة لسنوات محمد عبده صالح.

وأقامت سيدة الغناء العربي وفرقتها في فندق الكازينو، وأحيت حفلتيها على مسرح مقهى شناتا المقابل، وتكررت زيارتها عام 1933 أيضا.

واستقبل مسرح شناتا عددا من أهم الفنانين والفرق الذين زاروا المدينة، مثل محمد عبد الوهاب، وفرقة فاطمة رشدي وأمين عطا الله ونجيب الريحاني، ويوسف وهبي، وعرضت على خشبته “أوبرا كليوباترا” التي كان بطلاها صالح عبد الحي وعلية فوزي.

ولم يقتصر الكورنيش الغربي على استقبال كبار الفنانين، فحين زار جمال عبد الناصر المدينة عام 1959 بعد الوحدة بين سوريا ومصر، أمضى ليلة في فندق هناك.

كان ذلك “فندق عوض”، وهو ملتقى آخر لأهل المدينة، يجلس الكبار على شرفته المطلة على منظر بحري بديع، في حين يلعب الأولاد في حديقته.

لكن بعد زيارة الضيف الكبير قرر صاحبه تغيير اسمه إلى “فندق الجمال”. وبسبب موقعه على الجهة المقابلة للبحر، لم يكن الفندق من ضحايا عملية التوسيع، لكنه فقد رونقه وهدم قبل فترة.

الكازينو أيضا نجا من عملية الهدم، واليوم أصبح اسمه “نادي النقابات العلمية والمهنية”، وبينه وبين البحر مسافة كبيرة تشغلها آليات المرفأ وحاوياته، كما يعتقد كثيرون أن عمليات الترميم التي خضع لها أفقدته عراقته وطابعه المميز، أما شناتا فلم يعد لديه ما يميزه بعد زوال المسرح وصالة العرض السينمائية.

لولا الكورنيش لما جاء عام جديد

كل شيء تقريبا كان يحدث على الكورنيش، العروض العسكرية، والعروض الخاصة بعيد الجلاء، وعروض فرق الكشافة، كلها لا بد أن تمشي على امتداد الكورنيش لتنتهي عند قصر المحافظة قبيل نهاية الكورنيش على الجهة المقابلة للبحر.

هنا أيضا كان مركز الاحتفال بأربعة أيوب، وهو طقس مسيحي، موعده يوم الأربعاء الأخير من شهر أبريل/نيسان، ويقوم على الاغتسال بماء البحر في استذكار للنبي أيوب ومرضه الطويل وثم شفائه بعد اغتساله بالبحر.

الاغتسال بالبحر يكون عند “مينا القزاز”، يتبعه فطور من الحمص والفول المدمس عند العصافيري، خصوصا وأن المناسبة تصادف في فترة الصيام. وكان كثير من المسلمين يشاركون به، ولا يزالون، لكن مكان الاحتفال تغير.

أما أهم حدث يشهده الكورنيش سنويا فكان الاحتفال بمقدم العام الجديد.

عائشة الكيالي، ابنة الكاتب المعروف حسيب الكيالي، وهي رغم ان عائلتها من مدينة إدلب، إلا أنها نشأت وعاشت في اللاذقية ولا تزال مقيمة فيها. تقول عائشة كان أهل البلد يجتمعون على الكورنيش لاستقبال السنة الجديدة، والبواخر الأجنبية تصطف مقابله، وفي الساعة الثانية عشرة تماما تطلق زماميرا وألعابا نارية، كانت رغم بساطتها فاتنة بالنسبة لنا”.

وتضيف عائشة “كنت أنتظر بفارغ الصبر أن أصل إلى السن الذي يسمح لي به باستقبال العام الجديد على الكورنيش. كان يخيل لنا أنا وأقراني أن السنة الجديدة بمثابة طير عظيم قادم من البحر، وأنه لن يأت ما لم ينتظره الناس هناك”.

لمحة تاريخية

يعود تاريخ اللاذقية إلى عدة آلاف قبل الميلاد، وكانت تابعة لمملكة أوغاريت، وكانت لها تاريخيا عدة أسماء، أما أصل اسمها الحالي فيعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد، حين أطلق عليها الأمبراطور سلوقس نيكاتور اسم والدته لاوديكيا.

أما تاريخ منطقة الكورنيش الغربي، التي تبعد نحو 12 كيلومترا عن موقع أوغاريت حيث عثر على أول أبجدية في التاريخ، فيعود إلى العصر العثماني، كما يقول مضر كنعان، وهو باحث في تاريخ اللاذقية، ويعد أطروحة دوكتوراه في تاريخ المشرق العربي الحديث والمعاصر.

ووفق مضر، كان الكورنيش في ذلك العهد يضم منتزهات طبيعية ومقامات دينية، مثل مقام البطرني، ومقام الشيخ محمد العصافيري، المتوفى في 27 ديسمبر/ كانون الأول 1904، وكان من المتصوفة الدراويش، وعندما توفي دفن على تلة ملاصقة لـ “مينا القزاز” حيث اعتاد الجلوس، ولاحقا بني بقرب ضريحه مقهى العصافيري، الذي حمل اسمه، ثم أصبح ضريحه في غرفة ملحقة بمبنى المقهى.

كما كانت المنطقة تضم أيضا مدابغ وكازخانة (مركز توزيع زيت الكاز)، وفيها فاخورة قديمة.

في بداية عهد الانتداب الفرنسي، ارتبط تأسيس الكورنيش بتنظيم الحديقة العامة (حديقة البطرني) التي كانت مقبرة إسلامية، وأزالها الفرنسيون، وجعلوا مكانها حديقة، كما يقول مضر، كما اشتروا خان التبغ القديم المقابل وحولوه إلى منزل المندوب السامي.

واللاذقية، التي يحدها البحر الأبيض المتوسط من ثلاث جهات، كان عدد سكانها عام 1960 يبلغ 66215 نسمة، حسب مضر كنعان، وهذا يفسر إلى حد ما حالة اللقاء شبه الجماعي على الكورنيش القديم.

فقدان جماعي

لم يتوقف الزمن بالطبع في اللاذقية بعد تغير الكورنيش الغربي. فقد شهدت توسعا كبيرا ومشاريع تطوير عمراني عديدة، إضافة إلى إنشاء الكورنيش الجنوبي الجديد.

لكن الممشى البحري الجديد رغم جمال إطلالته لم يحظ أبدا بحالة الاستقطاب التي ميزت القديم بتاريخه وتفاصيله وحميميته، ولم تعوض المقاهي الجديدة البعيدة عن الماء تلك العلاقة الخاصة جدا مع البحر التي ميزت أسلافها المهدومة.

حتى الأجيال التي ولدت بعد توسيع المرفأ، تشربت حالة الفقدان الجماعي تلك، ويندر أن تخلو صفحة لاذقانية على فيسبوك مثلا من منشورات وتعليقات مليئة بالحسرة على تلك المعالم الزائلة والحنين إليها، أو من عشرات الصور لذلك الكورنيش القديم، والتي تتناقلها هذه الصفحات رغم قدمها وسوء نوعيتها.

وتقول عائشة “فقدت اللاذقية جزءا مهما من روحها، والكورنيش الغربي رغم قصره، كان يحمل حميمية لا تتوفر في أي مكان آخر”.

أما عميد، الذي طالت غيبته عن اللاذقية، إلى أن زارها عام 2011، فيقول “لم أعرف اللاذقية، لم تعد هناك معالم أليفة. الكورنيش القديم بدا غريبا تماما. الكازينو بالكاد رأيت فيه ما كان في ذاكرتي، وكذلك العصافيري ونادي الضباط بالكاد عرفتهما بعد أن أصبحا قابعين على الرصيف. لم يبق سوى جزء من السور الحجري الذي اتكأنا عليه كلنا”.