أكثر ما لفتني في رواية «مهنة الأب» لسورج شالاندون هو عنوانها بالذات. فلقد ظننت بداية أن الرواية تتناول الأبوة كمهنة قائمة بذاتها، في مقابل الأمومة. ووجدتني مشدوداً لمعرفة ما يجب على البشر المتزوجين أن يفعلوه لأبنائهم وبناتهم، لكي يحسبوا في مصاف الآباء «الأسوياء» والصالحين. ومع أنني اكتشفت مع التقدم في القراءة، أن المكتوب لا يقرأ بالضرورة من عنوانه، وأن أحداث الرواية تدور حول رجل فرنسي غريب الأطوار، ولا مهنة له سوى اختلاق الأوهام، فإن ذلك الاكتشاف لم يقلل من قيمة الرواية، ولا من براعة مؤلفها في تقديم عمل أدبي محكم الحبكة والسرد. لا بل إن الرواية قد بدت في عمقها الأخير تجسيداً بالغ الدلالة لوضع فرنسا المأزقي، ولتراجع دورها في العالم في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية.

يبدأ شالاندون، الحائز على جائزة غونكور عام 2013، روايته المميزة من خواتيمها، مستعيداً من خلال مشهد الابن والأم السائرين خلف جنازة الأب أندريه شولان، مسيرة حياة العائلة التي قادها هذا الأخير نحو مآلاتها المأساوية. لكن المؤلف الذي يحاذر الوقوع في الإنشاء العاطفي الميلودرامي، لا ينتظر طويلاً لكي يفصح عن أسلوبه الخاص الذي يحرص على تقديم الأحداث بالكثير من البرود الحيادي، أو تفخيخ الواقع التراجيدي بعناصر الطرافة والسخرية السوداء والعبث الوجودي. وهي ميزة في الأسلوب تتضح منذ الصفحة الأولى، حيث لا يتوانى الابن – الراوي عن وصف جنازة الأب الراحل على الشكل التالي «لم يكن أحد سوانا، أمي وأنا. حين سيق نعش أبي إلى القاعة محمولاً على عربة، عن بخاطري مشهد عربات الخدمة في المطاعم. كان هناك ثلاثة متعهدي دفن. وجوه شاحبة، سترات سود، ربطات عنق معقودة بإهمال، سراويل قصيرة للغاية. لقد عدموا اللياقة والوقار، فما كانوا يحفلون بمنظرهم وحركاتهم، ما جعلني أقاوم ابتسامتي، متخيلاً أبي وهو يصرف إلى العالم الآخر على أيدي حراس علب ليلية».

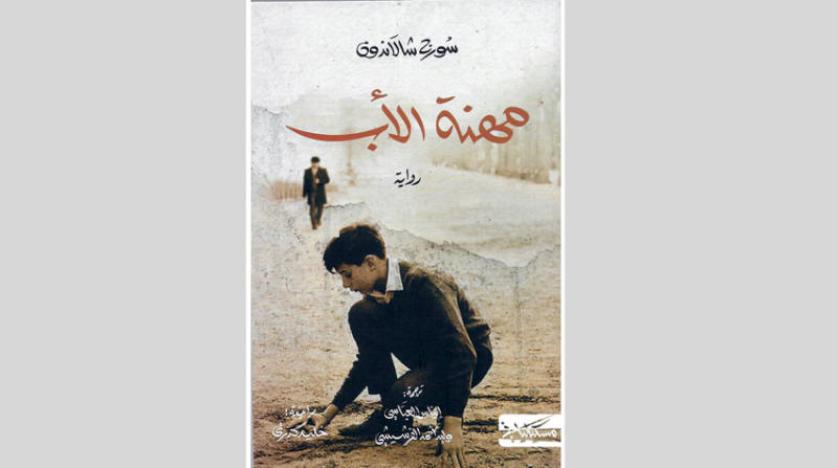

وإذا كانت الرواية، الصادرة عن دار مسكيلياني والتي تقاسم ترجمتها عن الفرنسية كل من إيناس العباسي ووليد الفرشيشي، تبدأ من نهاياتها لتستعيد على طريقة «الفلاش باك» مسيرة حياة المثلث العائلي، فإن زمنها لا يتخذ شكلاً طردياً، بل يعمد المؤلف إلى تقديمه وتأخيره وفقاً لموجبات الحبكة ومقتضيات السرد، ودفعاً لأي شعور لدى القارئ بالرتابة والملل. فبعد مشهد الجنازة الذي تجري وقائعه عام 2011، يعيدنا شالاندون إلى العام 1961 حيث يزف الأب إلى عائلته الصغيرة نبأ قيام ضباط أربعة بإعلان الحرب على ديغول بسبب إسهامه «الخياني» في سلخ الجزائر عن «هويتها» الفرنسية.

ومع تقدم السرد يضعنا المؤلف بالتدريج أمام صورة صادمة للأب الشبيه بدون كيشوت معاصر، والذي ينتمي إلى فرقة إنجيلية شديدة التزمت، ويحاول معالجة ابنه المصاب بالربو عن طريق التعازيم، ويجري على مسامع زوجته وطفله اتصالات هاتفية غاضبة مع ديغول، يهدده خلالها بأوخم العواقب. وإذ يخبر الأب ابنه الطفل بأنه ينسق خطواته مع الضابط الأميركي تيد الذي فقد ذراعه في الحرب، والذي كان يطلق عليه بالمقابل اسم فرنشي، يعترف له في الوقت ذاته بمشاركته الفاعلة بتأسيس تنظيم سري يهدف إلى اغتيال ديغول واستعادة الجزائر إلى الحضن الفرنسي في آن واحد.

هكذا كان على الابن المعنف أن ينشأ في كنف أكثر الظروف قسوة وتشوشاً وغرابة. ورغم كل المهن التي كان يدعي أبوه مزاولتها، حيث هو مغنٍ ولاعب كرة قدم ومدرس وجاسوس وقس في كنيسة، فهو لم يعثر على نعت مناسب لمهنة الأب في بياناته المدرسية سوى القول إنه «بلا مهنة». والأدهى من كل ذلك أن الأب يحاول أن ينشئ الابن على صورته ومثاله، فيضمه إلى تنظيمه السري ويكلفه بمهمات أمنية لا تتناسب مع سنه، قبل أن يعمد إلى توريط زميل له في الدراسة يسمى لوكا في عملية الاغتيال المتخيلة، التي انتهت بطرد الفتى الساذج من المدرسة.

ولا يتوانى الابن في محاولة منه للتماهي الكامل مع الأب، إلى ارتداء ملابس البوليس السري، واضعاً مسدس أبيه على خصره أثناء التقاط الصورة المدرسية التذكارية، الأمر الذي اضطر أباه إلى الاستعانة بأحد الأطباء النفسيين لاعتقاده بأنه مجنون، كما إلى إعطائه جرعات زائدة من الدواء سببت له المزيد من الصداع والإنهاك.

لكن الزمن في «مهنة الأب» لا يتقدم بشكل طردي، بل يعمل المؤلف على التلاعب به تقديماً وتأخيراً. فبعد أن ينتقل شالاندون ثلاثين عاماً إلى الأمام، حيث يتلقى الابن الخمسيني مكالمة هاتفية غريبة من أبويه العجوزين، اللذين يتشاجران حول ما إذا كان إميل هو امتدادهما البيولوجي أم ابنهما بالتبني، يعود مرة أخرى إلى العام 1970، وهو عام رحيل ديغول، لنكتشف بأن الابن الذي صار يعمل دهاناً للأثاث المنزلي، قد خيب ظن أبيه الذي كان يعده ليكون طبيباً ماهراً أو قائدا مرموقاً في جيش بلاده. كما كان الأب قد كف آنذاك عن ذكر كل ما له علاقة بهوية الجزائر، أو الاقتصاص من ديغول بسبب تخليه عنها.

ورغم أن المؤلف لا يذكر السبب الفعلي الذي حدا بالأبوين إلى هجر ابنهما الوحيد وتركه إلى مصيره البائس، فإن لنا نحن القراء أن نستنتج بأن رحيل شارل ديغول هو السبب في ذلك، وأن الأب المصاب بالبارانويا لم يعد يرى ضرورة لبقاء الابن إلى جانبه، بعد أن فقد مخطط الاغتيال جدواه وذهب الرئيس «الخائن» إلى حتفه من تلقاء نفسه.

والأدهى من كل ذلك هو اللامبالاة الصادمة التي يواجهها الابن من قبل أبويه حين يقرر اللجوء إلى منزلهما الجديد، قبل أن يغادر المنزل مخذولاً وشبه ميت، للمبيت في إحدى الشاحنات المهجورة. ولعل ما آلمه أكثر من أي شيء آخر هو إذعان الأم لسطوة الأب، كما لو كانت ظله ورجع صوته وشطره الأنثوي.

ومع امتناع إميل عن زيارة أبويه لسنوات طويلة، تصله منهما رسائل متقطعة تظهر مدى ما انحدرا إليه من وضع مأساوي، ومدى غرق الأب في المزيد من التخيلات والأوهام. وحين قرر إميل بعد طول تردد أن يقوم بزيارة والديه، برفقة زوجته الجزائرية فضيلة وابنه كليمان، راح يعاين ذاهلاً مدى ما أصابهما معاً من الوهن والتغضن والضمور. وإذ راح والده ذو العقل المشوش يخبره بأن مقاومته السابقة للألمان كانت بلا معنى، لأن الفرنسيين لم يتوانوا عن وضع النسر الألماني على عملتهم الجديدة، وجد نفسه منخرطاً دون إرادته في بكاء عميق، قبل أن يتخذ قراره النهائي باللاعودة.

على أن الابن ما يلبث أن يضعف مرة أخرى أمام وضع أبويه المزري، فيعود لزيارتهما بذهنية من يريد الوقوف بالعين المجردة على مآل حياتهما المهشمة، أو بهدف التخفف من أوزار علاقته الصعبة مع ما تبقى من حطام أبيه العجوز. وهو ما يؤكده قوله «وإذ رحت أفتش عن نظرته المنكسرة، اكتشفت بأنني تخلصت من كل مشاعري حياله، ولم يعد الغضب يسكنني ولا الألم. كان جسدي قد نجا من لكماته ورأسي من أقراصه».

بعد ذلك تتوالى المفاجآت الصادمة، وتبدأ خيوط الحبكة بالانكشاف واحداً بعد الآخر. فالابن يكتشف أثناء مشاهدته أحد الأفلام أن تيد لم يكن عرابه ولا رفيق أبيه في الحرب، بل كان مجرد ممثل يؤدي دور ضابط أميركي جريح في أحد الأفلام، تماماً كما هو حال فرنشي الذي كان يؤدي دور زميله الفرنسي. ويكتشف بأن إيلغريس الذي رفض إدخال الأب إلى المصح، بدعوى أنه لا يستطيع أن يفعل ذلك مع البطل الذي واجه ببسالة جهاز التجسس النازي، لم يكن طبيباً للأمراض العصبية بل منتحلاً لهذا الدور. أما الأب المهيض الذي شعر أخيراً بدنو الأجل، فقد استبق نهايته الوشيكة بطلب استدعاء عاجل للجنرال ديغول، لم تتيسر له سبل التحقق.

وفي حين أن الشريط المسجل الذي أوصى الأب ابنه إميل أن يطلع عليه بعد موته، لم يكشف بفعل تعرضه للتلف عن أي شيء يذكر، بدت مهنة الأب المفبركة مفتوحة على دلالات أوسع، وأقرب من بعض وجوهها إلى «المهنة «الملتبسة لفرنسا نفسها، كما إلى دورها المتراجع في عالم ما بعد الكولونيالية الذي تشكل أميركا محوره وعصبه وقطبه الأهم. ورغم أن إميل كان محبطاً وشبه مهشم بالقرب من جثمان أبيه المسجى، فقد شعر لاحقاً بشيء من الرضا عن النفس حين عثر على إجابة مناسبة عن سؤال ابنه له: «ما هي مهنتك يا أبي؟»، ليجيبه الأب بشيء من الثقة وقليل من الحرج «أنا مرمم لوحات، ومصلح للجمال». وحين علق ابنه بالقول «سأكتب أنك معالج اللوحات المريضة»، راح يحس في أعماقه بشيء من الرضا عن النفس، لأنه وإن لم يكن مبتكراً للجمال، فهو على الأقل منوط بحمايته من التآكل والاهتراء.

صورة فرنسا الحديثة بين صناعة الأوهام وترميم الجمال المريض