لعل أكثر ما يقلق الشعراء، والمبدعين بوجه عام، هو وقوعهم تحت سطوة السابقين عليهم من الرواد والمتفردين وأصحاب النماذج المهيمنة. ذلك أن هؤلاء يحرثون في أرض تمت حراثتها من قبل آلاف المرات، ويعملون على مادة لغوية كاد أسلافهم عبر القرون أن يستنفدوا كل ما تختزنه من الإيقاعات والاستعارات والأنساق التعبيرية والجمالية. وهو ما يؤكده قول بورخيس بأن الكتابة هي عمل استعادي بشكل أو بآخر، وأننا لا نكتب إلا ما سبقت كتابته من قبل. فالكتابة هي رمية نرد، وفق مالارميه، وبالتالي فلا بد للعبة المصادفات أن تكرر نفسها مع الزمن، متخذة شكل التماثل أو التشابه أو التناص. وقبل بورخيس بمئات الأعوام كان عنترة بن شداد يعبّر عن قلق التأخر الزمني الذي لا يكاد يترك للشعراء المتأخرين ما يضيفونه إلى سابقيهم، حيث يهتف بمرارة: «هل غادر الشعراء من متردّمِ؟». وإذا كانت مثل هذه الحيرة قد انتابت أحد الذين استهلوا الشعرية العربية وهي لما تزل غضة بعد، فكيف هو الحال مع المتأخرين الذين سُبقوا بكل ذلك الكم الهائل من القصائد والدواوين والأساليب. لن يكون التميز بالأمر السهل في وضع كهذا، ولن يكون الخروج من عباءة السابقين بالأمر السهل، ولكننا لن نُعدم رواداً مغامرين ممن قبلوا، رغم تأخرهم الزمني، تحدي المغامرة والابتكار، وممن نطق أبو العلاء المعري بلسانهم حين قال: «وإني وإن كنتُ الأخير زمانُهُ\ لآتٍ بما لم تستطعه الأوائلُ».

في كتابه المميز «قلق التأثر»، يشير الناقد الأميركي هارولد بلوم، إلى أن الشاعر يعيش أكثر من سواه هاجس الوقوع في فلك واحدٍ أو أكثر من أولئك الذين يرى فيهم النموذج الأعلى المطابق لصورته عن الشعر. وهو إذ ذاك يجد نفسه أمام خيارين اثنين، يتمثل أولهما في وقوعه تحت سطوة الشاعر النموذج وإغوائه الأسلوبي، فيما يتمثل الآخر في بذل أقصى ما يستطيعه من الجهد لمقاومة ذلك الإغواء، وللذهاب بتجربته نحو مناخات مختلفة وأسلوب مغاير. وإذا كان الخيار الثاني هو الأجدى والأكثر أهمية بالنسبة لأولئك الذين يحرصون على احتلال مكانتهم اللائقة في تاريخ الشعر، فإن القلة القليلة هي التي تفلح في اجتراح لغتها الخاصة ومساحاتها البكر، فيما تأنس الكثرة الكاثرة إلى الحلول المريحة التي توفرها الإقامة في كنف الآخرين وتحت ظلالهم الآمنة. والواقع أن الإشكالية التي يثيرها بلوم ليست جديدة أو طارئة على الشعر، بل نحن نعاين تمظهراتها في غير حقبة من الزمن، حيث يستطيع شاعر متفرد أن يبسط جناحيه على عصر بكامله، وربما على عصور عديدة لاحقة. فالأمة، أي أمة، ومهما بلغ حجم توهجها الروحي والإبداعي، لا تستطيع وفق ت. س. إليوت أن تنجب أكثر من شاعرين أو ثلاثة شعراء كبار خلال قرن من الزمن. ذلك أن مواصفات الشاعر الكبير عند صاحب «الأرض الخراب»، لا تحددها نوايا الشاعر الطيبة ولا تصميمه الإرادي وثقافته الواسعة فحسب، بل ثمة ما يتعدى ذلك ليتصل بالموهبة الاستثنائية، كما باستيعاب الشاعر لأساليب سابقيه، وبقدرته على تمثّل روح الأمة وفرادة حضورها في اللغة والثقافة والفكر. واللغات الحية بهذا المعنى لا يطورها النّحاة والأكاديميون، بقدر ما يطورها شعراؤها الكبار الذين تتكنى بهم لغاتهم الأم، فيقال عن العربية لغة المتنبي، وعن الإيطالية لغة دانتي، وعن الألمانية لغة غوته، وعن الروسية لغة بوشكين، وعن الإنجليزية لغة شكسبير.

على أن ما تقدّم لا يعني بأي حال أن نطلب من الشاعر الإخلاد إلى الصمت، ما لم يكن مؤسساً أو خالق لغة جديدة، ولكن الشاعر معني بالمقابل بالسعي قدر استطاعته لتحقيق التميز والاختلاف، وبأن يكون له أسلوبه الخاص وحساسيته المختلفة إزاء اللغة، وبألا يكون مجرد ظلّ لسواه، لأن القراء لا يحتاجون إلا للنسخ الأصلية من التجارب والأعمال. وإذا كان البعض قد ذهب إلى القول بأن الوسيلة الأنجع للتخفف من وطأة الآخرين تتمثل في تجنب الشاعر ما استطاع لقراءة الشعر، مقابل اطلاعه المعمق على مختلف ضروب المعرفة والفن، فإن هذا الحل ليس سوى نوع من التعمية ودفن الرأس في رمال الجهل والتصحر المعرفي. والأجدى بدلاً من ذلك أن يتمثل الشعراء بالأشجار، حيث عليهم إذا ما أرادوا لفروعهم أن تشمخ بعيداً إلى الأعلى أن يضربوا جذورهم عميقاً إلى الأسفل. ولهذا التمثل جانبه الآخر أيضاً، حيث إن الشجرة لا تعيد إنتاج الأتربة والمواد العضوية التي تغذت منها، بل تعيدها لنا عبر عملية تحويل خلاقة على شكل فاكهة وثمار شهية. كما أن آفة التأثر يمكن أن يرتفع منسوبها لدى الشعراء الذين يقاربون الكتابة بوصفها نوعاً من المهارة الأسلوبية والتأليف المحض، بحيث يصبح الشعر احتكاكاً مباشراً بين لغتين، لغة المتأثِّر ولغة المتأثَّر به، بدلاً من أن تكون احتكاكاً مع الحياة والوجود ومكابدات الداخل.

أما السرقات الأدبية فلطالما شغلت حيزاً غير قليل من اهتمام واسع من قبل النقاد والدارسين، سواء في العصور القديمة، أو في عصرنا الحالي. ولست هنا لأتوقف عند لصوص الأدب الذين لا يتورعون عن سرقة نصوص وقصائد كاملة، الأمر الذي استوجب صدور قوانين خاصة بالملكية الفكرية وحماية المبدعين، بل عن الصور والاستعارات التي تُدهش الشعراء لدى قراءتهم لها، إلى حد أنهم لا يترددون في «مصادرتها» واختلاسها. وفيما تبدو السرقات تلك نافرة تماماً لدى الشعراء الصغار الذين لا يحسنون تمويهها أو استثمارها بشكل ناجح، فإن الشعراء الكبار يدمجونها داخل نصوصهم العالية أو يعيدون تشكيلها من جديد، بما يجعلها أفضل من الأصل الذي انبثقت عنه. وهو ما يفسر قول أحد النقاد بأن الشاعر الكبير يسرق، وأما الشاعر الصغير فيتأثر.

وقد ميز العرب في نقدهم القديم بين السرقة المتعمدة، وبين التماثل الذي تخلقه المصادفات وحدها، وهو ما اصطلح العرب على تسميته بوقوع الحافر على الحافر. على أن بعض السرقات يبدو فاقعاً تماماً وأبعد من أن يخضع لمبدأ المصادفة، كما هو حال الأخطل التغلبي الذي سرق عن النابغة الذبياني، وعلى مستويات اللفظ والمعنى والتركيب، المقطع الذي يستهله بالقول «فما الفرات إذا هبّ الرياح له\ ترمي أواذيّه العبْرين بالزبدِ». فيما يقول الأخطل «فما الفرات إذا جاشت حوالبه\ في حافتيه وفي أوساطه العُشَرُ». وفي حين يُنهي النابغة المقطع بقوله «يوماً بأجود منه سيب نافلة»، ينهيه الأخطل بالقول «يوماً بأجود منه حين تسألهُ». والأمر ذاته يتكرر مع امرئ القيس وبشار بن برد، حيث يهتف الأول «وقوفاً بها صحبي عليّ مطيّهم»، يكتب الثاني على المنوال نفسه «وقوفاً بها صحبي عليّ عراصُها».

وإذا كنا لا نُعدم العشرات من الشواهد المماثلة التي تقع تحت باب السرقة في الشعر العربي، والعالمي على حد سواء، فإن أكثر ما يلفت القارئ المتابع هو حجم السرقات المنسوبة إلى المتنبي، التي كانت محلاً للكثير من السجالات في عصره، كما في العصور اللاحقة. وفي حين حاول البعض تصفية حسابهم مع أبي الطيب من خلال التركيز على سرقاته، كما فعل الحاتمي الذي وضع كتاباً كاملاً عن سرقات الشاعر، مركزاً بشكل خاص على سرقاته من أرسطو، فإن القاضي الجرجاني في كتابه «الوساطة بين المتنبي وخصومه»، أورد العديد من سرقات الشاعر الموصوفة، مؤكداً على «إدانته» في بعضها، وتبرئته في بعضها الآخر. وإذ يورد بعضاً من سرقات الشاعر عمن سبقه، يؤكد على أنه كان يتصرف بالبيت المسروق بما يجعله آنقاً في الشكل وأكثر إحاطة بالمعنى. كما يعتبر أن كفّة الأبيات الجيدة عند الشاعر ترْجح في الميزان النقدي على كفة الأبيات الرديئة أو الهابطة. والحقيقة أن من يراجع ديوان المتنبي لا بد أن يلاحظ عدم تورعه عن سرقة العديد من الأبيات والصور المبتكرة التي كتبها شعراء سابقون عليه. فإذ يقول بشار بن برد «كأن جفوني كانت العيس فوقها\ فسارت وسالت بعدهنّ المدامعُ»، لا يتوانى المتنبي عن القول «كأن العيس كانت فوق جفني/ مُناخاتٍ فلما ثُرْنَ سالا». كما نلحظ تشابهاً واضحاً بين قول بشار «حظي من الخير منحوسٌ وأعجب ما\ أراه أني على الحرمان محسود»، وبين قول أبي الطيب «إني بما أنا شاكٍ منه محسود».

قد نعثر أخيراً على الكثير من الأبيات والصور التي يستمرئ الشعراء الكبار سرقتها عامدين. لكن مثل تلك السرقات تعكس قدراً عالياً من الثقة بمواهبهم المتفردة التي لا يضيرها أن تتلقف كل ما يصلها من مواد التخييل الأولية، لكي تصهره في بوتقتها. كأنهم إذ يفعلون ذلك يتماهون مع المحيطات الكبرى التي تحول الأنهار التي تصبّ فيها إلى تفاصيل صغيرة، بالقياس إلى أحجامها الهائلة. ومع ذلك فلا يمكن لنا أن ندرج كل تشابه قائم بين نص وآخر في خانة السرقة وحدها. فحيث يشتغل البشر على الأسئلة المشتركة التي تتعلق بالحياة والحب والألم والحرية والفقدان والموت، لا بد أن تتقاطع نصوصهم ومخيلاتهم في غير صورة وتعبير. ولا أظن أن غارسيا لوركا الذي وصف صديقه إغناثيو سانشيز، مصارع الثيران الوسيم، بالقول «كان قاسياً مع المهاميز ورقيقاً مع السنابل»، كان قد قرأ مديح المتنبي لعلي بن سيار، حيث يقول «قسا فالأسْد تفزع من يديهِ\ ورقّ فنحن نفزع أن يذوبا»، ولكنها نفوس الشعراء التي «تذوبُ فتقطرُ»، على ما يقوله بشار بن برد.

«حطب سراييفو» رواية الناجين من الحروب وسنوات الجمر

تجمع رواية «حطب سراييفو» لسعيد خطيبي، الصادرة عن «منشورات ضفاف والاختلاف» بين الواقعية والخيال المجنّح، ويعود زمن الشروع بكتابتها إلى عام 2013، حينما عثر الكاتب على أسماء بعض الجزائريين الذين قضوا نحْبَهم في حرب البوسنة والهرسك في متحف خاص بسراييفو. لكن الرواية لا تتمحور حول حرب البوسنة والهرسك، أو الحرب الأهلية الجزائرية، وإنما تتخذ منهما خلفية للأحداث والشخصيات الكثيرة التي يحتشد بها هذا النص السردي المُحكم في بنيته المعمارية.

إنها، باختصار شديد، رواية الناجين من الحروب والصراعات العرقية والدينية في يوغسلافيا سابقاً و«سنوات الجمر» التي نشبت في التسعينات من القرن الماضي إبّان هيمنة المدّ الديني المتطرّف في الجزائر.

يمهّد سعيد خطيبي للشخصيتين الرئيستين في روايته قبل أن يشرع في الفصل الأول منها، فيعرِّفنا على سليم، الصحافي الذي يعمل في صحيفة «الحرّ»، ويُكلّف من قبل رئيس التحرير بالذهاب إلى قرية سيدي لبقع، لتغطية حادث إرهابي راح ضحيته 30 شخصاً ذُبحوا من الوريد إلى الوريد.

كما نتعرّف على مليكة، مدرّسة اللغة الإنجليزية التي بلغت عقدها الثالث، وأحبّت «سليماً» من دون أن تطلب منه الزواج، وقد تلقّت تهديداً من «نواطير الأرواح»، لكنها لم تُعر هذا التهديد أي اهتمام، وقد قالت ذات مرة: «مَنْ يخاف الموت، فلن ينعم بمباهج الحياة». يتلقى سليم دعوة من عمه «سي أحمد» لزيارته في العاصمة السلوفينية ليوبليانا بعد أن اشترى فيها منزلاً جديداً.

أما التمهيد لإيفانا فينطلق من علاقتها بغوران، الشاب الذي هجرها، وسافر إلى فرانكفورت، قبل أن تُعرّفنا بأفراد أسرتها المكونة من والدها أنتون، وأمها سلافينكا، وشقيقتها آنا التي فشل الأطباء في علاج مرضها العقلي، إضافة إلى شقيقها ساشا الذي هاجر هو الآخر إلى ليوبليانا بحثاً عن حياة آمنة كريمة.

تحمل إيفانا في حقيبتها مخطوطة مسرحيتها التي تباطأت في إكمالها رغم أنها كانت تستعين ببوريس، الكاتب والصحافي المعروف الذي يساعدها في ترجمة المسرحية إلى الإنجليزية مقابل أن تمنحه متعة عابرة.

تتكشّف لنا أحداث الأسرتين معاً لنعرف بأنّ الرواية تدور حول الهُويات المتشظيّة لمعظم شخصيات الرواية التي تمتدّ من سليم إلى أبويه، ومن إيفانا إلى أسرتها التي نجت من الحرب البوسنية، لكنها لم تسلم من تداعياتها الخطيرة. يسافر سليم إلى ليوبليانا بعد فقدان أمه بسبب مرض سرطان المعدة، وإصابة والده بالزهايمر، بينما تحزم إيفانا حقيبتها وترحل إلى ليوبليانا بعد موت أبيها الذي لم تذرف أمها دمعة واحدة على وفاته. كانت إيفانا تحلم بأن تكون ممثلة أو كاتبة مسرحية، ولطالما تبجحت مازحة بأنّ «سراييفو أنجبت أمير كوستوريتسا في السينما وإيفانا يوليتش في المسرح»، لكنها في واقع الحال لم تجد وظيفة أرقى من نادلة في مقهى أو منظفة في فندق. كان الناس ينعتون والدها باللقيط، الأمر الذي سبّب له أرقاً مزمناً، وكان يعاقبها بين آونة وأخرى، ولا يجد حرجاً في قذفها ببذيء الكلام، لكنه لم يعترض على التحاقها بأكاديمية الفنون، فهي مسكونة بالمسرح، ومنقطعة إليه، وتكتب كلما وجدت متسعاً من الوقت بمساعدة بوريس الذي يبتزها مادياً وجسدياً.

تعتمد هذه الرواية على تقنية السرد الدائري، فليست هناك أنساق مستقيمة تتصاعد على وفق الأحداث، فثمة ارتجاعات متعددة تعود بنا إلى الحرب العالمية الثانية، وإلى حرب التحرير في الجزائر في خمسينات القرن الماضي، لكن الحاضر يهيمن على مدار الرواية، ويرصد الوقائع التي تحفّ بالبطَلين سليم وإيفانا، وما يصادفانه من أحداث تنطوي على الكثير من الغرابة والترويع.

فقبل أن يصل سليم إلى ليوبليانا، كانت إيفانا تعمل نادلة في مقهى «تريغلاو» العائد لعمّه «سي أحمد»، لكنّ هذا الأخير كان يبتزها جنسياً مقابل استمرارها في العمل. ويبدو أنّ علاقته بزوجته «نادا» قد تدهورت منذ مدة، على الرغم من أنها أنجبت له ولدين هما سفيان وخالد، لكنه كان يخونها مع نساء أخريات؛ آخرهن إيفانا، التي تشاجرت معه حينما طالبت بمستحقات حبيبها السابق غوران، الذي كان يعمل في المقهى ذاته قبل أن يطرده «سي أحمد»، أو «الأعرج اللئيم»، كما كان يوصف من قبل الناس المناوئين لتصرفاته الاجتماعية والعاطفية.

ومثلما تركت إيفانا حبيبها غوران، ثم عثرت عليه في العاصمة السلوفانية، يترك سليم حبيبته مليكة في الجزائر على أمل العودة لها بعد ثلاثة أشهر، وهي انتهاء مدة الفيزا التي حصل عليها بسبب الدعوة التي وجهها عمه إليه. وحينما يعود سيجد أنها تصالحت مع صديقها السابق حميد الذي عقد عليها القران، وطار بها إلى باريس.

أما إيفانا التي أرادت الانتقام من «سي أحمد»، فقد ضربته بكأس أسفل عينه، وأخبرت «نادا» بأنّ زوجها يخونها معها، ومع كشف هذه الخيانة تنفتح حياة «سي أحمد» مثل «صندوق بندورا»، حيث يستشيط غضباً، ويأتي على وجه السرعة إلى الفندق الذي تسكن فيه إيفانا، وأخذ يضربها بعنف رغم وجود حبيبها غوران، الذي لم يتحمّل وحشية «سي أحمد» فطعنه بسكيّن كبير، وتركه يموت أمامها، ثم هرب من الغرفة، وتوارى عن الأنظار، مثلما فرّ من سراييفو وتركها وحيدة تواجه مصاعب الحياة القاسية.

يتم استجوابها من قبل الشرطة، وتُمضي ليلة كاملة في الحبس، لتخرج في اليوم الثاني حرة طليقة، لأنّ الشرطة قبضت على الجاني غوران موريتش، قرب محطة القطارات، وهو يحاول الهرب من ليوبليانا. تدفن «نادا» جثة زوجها «سي أحمد»، وفق الطريقة الإسلامية في مقبرة «جالي»، وتخبر سليم أن «سي أحمد» هو والده الحقيقي، وليس عمّه كما هو معروف، وأنّ الطفلين سفيان وخالد هما شقيقاه، وأن أباه سي أحمد كان مقرّباً من مسؤولين بوسنيين في سنوات الحرب، وقد أُصيب برصاصة قنّاص في كاحل قدمه اليمنى.

تعود إيفانا إلى سراييفو وهي محمّلة بخسائر كثيرة، لكنها لم تحزن على شيء أكثر من حزنها على سليم الذي لم يفهم نظراتها إليه، ولم يأخذها بحضنه، ولعل حركة واحدة وبسيطة منه كانت ستغيّر قدَرَها بالكامل.

تؤكد إيفانا لسليم بأنها لم تقتل سي أحمد، وإنما كانت تدافع عن نفسها، كما أن القاتل قد اعترف بجريمته وأودع في السجن.

يعود سليم إلى الجزائر وتُحوّل له «نادا» ثمن الشقة التي أوصى بها والده إليه، فيشرع بتأسيس صحيفة «رادار» التي يُعيّن فيها صديقه فتحي مديراً للنشر.

أما إيفانا فقد تخلصت من مخطوطة مسرحيتها القديمة، وحملت معها مخطوطة مسرحيتها الجديدة التي اقتبستها من فيلم «هيروشيما حبّي»، التي وافق عليها ديشان، حيث أخذ سليم دور البطل فيها بعد أن زوّدها بطرد كامل عن سيرته الذاتية التي تتضمن دراسته، وعمله في الصحافة، وقصة فتاة أحبته وهجرته، كما يروي مشاعره عن امرأة لم يذكر اسمها، لكن أوصافها تشبه إيفانا كثيراً.

أما المسرحية التي ستقدّم على «مسرح التل» فتحمل عنوان «حطب سراييفو»، تأليف إيفانا يوليتش، بمساعدة سليم دبكي.

وحينما تصدر صحيفة «رادار» يظهر فيها مانشيت لافت يحمل عنوان «حطب سراييفو… الناجون من الطوفان في الجزائر والبلقان»، مذيّلاً بتوقيع سليم لبكي الذي يروي قصة الألم الذي يوحِّد الناجين من الفظائع والحروب الوحشية في كل مكان.

«فقراء لا يدخلون الجنة!»

قبل أسابيع التقيتُ في البحرين، جراح القلب المصري الشهير البروفسور مجدي يعقوب، على هامش جائزة عيسى الإنسانية، سألته: لقد أجريتَ أكثر من 20 ألف عملية قلب لمرضى من قوميات وشعوب وأعراق حول العالم… فهل وجدت خصوصية للقلب العربي؟!كنتُ سأكتفي بإجابة عامة، تكون مدخلاً لدردشة مع هذا الرجل العظيم…

«حطب سراييفو» رواية الناجين من الحروب وسنوات الجمر

تجمع رواية «حطب سراييفو» لسعيد خطيبي، الصادرة عن «منشورات ضفاف والاختلاف» بين الواقعية والخيال المجنّح، ويعود زمن الشروع بكتابتها إلى عام 2013، حينما عثر الكاتب على أسماء بعض الجزائريين الذين قضوا نحْبَهم في حرب البوسنة والهرسك في متحف خاص بسراييفو.

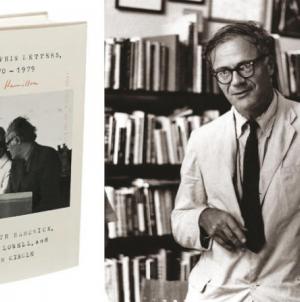

«رسائل الدولفين»… يعيد سرد واحدة من أشهر فضائح التاريخ الأدبي

يعيد كتاب «The Dolphin Letters» (رسائل الدولفين 1970 – 1979) واحدة من أشهر فضائح التاريخ الأدبي إلى السطح مرة أخرى. ففي عام 1970 عُين الشاعر روبرت لويل أستاذاً بجامعة أكسفورد، تاركاً وراءه زوجته الناقدة الأدبية إليزابيث هاردويك وابنتهما هاريت البالغة من العمر آنذاك 13 عاماً.