فرح أنطون… نصوص جديدة له تبصر النور

أكثر من فعالية هذا العام في لبنان، موضوعها المفكر النهضوي فرح أنطون، بمناسبة الذكرى المئوية لوفاته.

وهو وإن بدا أديباً متنوع المواهب، كتب في العديد من الأجناس كما جرت عادة أبناء جيله، غير أن صفته الرئيسية تبقى المصلح الذي حمّل نصوصه رؤيته الطموحة لبناء مجتمع إنساني متطور تسوده القيم، وتحكمه القوانين. في المقالة كما الرواية والمسرحية والقصة وكذلك ترجماته، له همّ سياسي واجتماعي، ويريد لكلمته أن تحفر في صخر مستقبل الأجيال وحاضرها.

وصفه مارون عبود بأنه «أبو النهضة الفكرية الحديثة في المشرق العربي». واعتبره سلامة موسى: «الفاتح لدراسة النهضة الأوروبية الحديثة، وناشر الأفكار الديمقراطية الحرة، ومن أوائل من عرّفوا بالمذاهب السياسية والاجتماعية الحديثة في المشرق العربي». أما فرح أنطون نفسه فاعتبر أن مسؤوليته تجاه وطنه ومجتمعه هي أن يعمل من أجل تحقيق انتقال جذري سريع من «الحالة الشرقية» إلى «الحالة الغربية»، أي الخروج من وضعية «النوم الطويل»، على حد تعبيره. كتب أنطون: «طالما أن الشرق لا يريد الأخذ بالعناصر الحيوية المناسبة التي كانت في أساس انطلاق الغرب في معارج النهضة، فإن أي محاولة لتغيير العقلية الشرقية ستظل محكومة بالفشل الذريع.

الهرب إلى الإسكندرية

وفرح أنطون الذي ولد في طرابلس شمال لبنان عام 1874. وتلقى دروسه هناك. كان في الثالثة والعشرين، حين قرر الهرب إلى الإسكندرية، بسبب القمع العثماني، حيث أنشأ مجلته «الجامعة العثمانية» وقرنها بمجلة أخرى للأسرة أوكلها إلى أخته روز زوجة الكاتب نقولا الحداد. ثم اضطر للهجرة إلى أميركا، لإصدار أعداد من مجلة «الجامعة»، لكنها سرعان ما توقفت، وهوجم وقامت ضده حملة شعواء ليعود إلى مصر.

كتاب تكريمي

وأخيراً، أصدر الباحث أحمد أصفهاني كتاباً جمع فيه كتابات غير منشورة لفرح أنطون كانت قد بقيت متفرقة في مجلة «السيدات والبنات» التي صدرت بين عامي 1903 و1906 في الإسكندرية. وكانت المجلة خلال هذه الفترة تغيب وتعاود الظهور، إلا أن صدورها بقي مرتبطاً بمجلة «الجامعة»، التي غابت كلياً بعد سفر أنطون إلى أميركا.

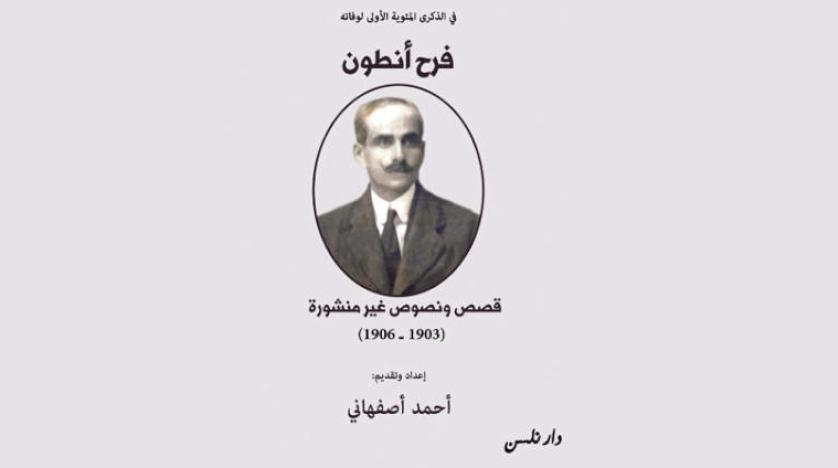

وصدر الكتاب الجديد عن «در نلسن» في بيروت، حاملاً عنوان «في الذكرى المئوية الأولى لوفاته فرح أنطون قصص ونصوص غير منشورة (1903 – 1906)».

وكان فرح أنطون يكتب بشكل دائم، في المجلة النسائية «السيدات والبنات» موقعاً مقالاته بثلاثة نجوم. وجمع هذه النصوص اليوم، يوضح للقارئ، أن هذا الكاتب الذي عرف بدعوته للعلمانية، واستلهام الغرب، وتأثره بغير بيئته، كان من جهة أخرى، محافظاً في بعض المواقف، خاصة فيما يعني النساء. فهو وإن كان لا يمانع عمل المرأة، إلا أنه يرى الأجدى أن تهتم بأسرتها وبيتها.

نقرأه في أحد نصوص الكتاب، يقول عن النساء العاملات وغير العاملات: «أنا أحترم الفريقين احتراماً متساوياً، إذ لكل فريق غرض شريف وضرورة أحياناً لا بدّ منها. ولكن إذا بحثتِ في أعماق قلبي وجدتِ أنني أفضّل بنت البيت. أفضل البنفسجة المستترة بين الأعشاب يشمّ الناس رائحتها دون أن يروها. أفضّل الوردة الجميلة الغضة المستترة وراء أشواك المعيشة المنزلية ومتاعبها الشاقة تنشر رائحتها الطيبة على أهلها ومنزلها، وتضحي بنفسها في هذا السبيل الذي لا بدّ منه لعمار الكون وتلطيف العادات وإيجاد السعادة الحقيقية».

النصوص الجديدة، توضح كم حاول المفكر أن يبحث عما يناسبه في الغرب، وكيف كان عنيداً في رفض ما لا يعتقده مفسداً، معتمداً على الكتّاب الغربيين. في أحد النصوص التي تم الكشف عنها نقرأ: «الرقص (عربياً كان أو إفرنجيا) من العادات غير الحسنة التي لا نتمنى انتشارها في البلاد. على أنها آخذة في الانتشار أردنا ذلك أو لم نرده. وكثيرون من عقلاء أوروبا لا يستنكرون هذه العادة متى كان المقصود بها رياضة جسدية للسيدات، ولكن إذا كان المقصود بها ما يُقصد بها اليوم من التسلي (وأحياناً الخلاعة) فإن عقلاءهم يستنكرونها». ولتأكيد رأيه يستشهد أنطون بالفيلسوف جول سيمون الذي يقول: «من الأسف أن اختيار العروس أو العريس يكون في حفلات الرقص بعد دورة من البولكا أو الفالس. ونحن نقول إن ذلك من الأسف ألف مرة خصوصاً في بلادنا. لأن بعض المدموازلات حتى الأمهات، صرن يعتقدن أن الابنة لا تجد نصيبها إلا في حفلات كهذه الحفلات».

أفكاره حول النساء

بالطبع لا بد من وضع أنطون في إطاره الزمني الذي وجد فيه. وهو نسبة إلى غيره من المفكرين، كان يبدو مغالياً في مطالبته بحقوق للنساء، لكن بقراءة متأنية، لا يبدو الرجل مقلداً للغرب دون قيود. فرأيه في المساواة بين الجنسين أكبر دليل على ذلك. «جميعهم متساوون» يقول، لكن سرعان ما يستدرك: «الحق أقول لك لا بدّ للمرأة أن تكون أكمل من الرجل. فإنها أولاً، أقدر منه على ذلك لبعدها عن جهاد الحياة. ثم إنها في هذا العالم مثال الرقة واللطف والحنو والرأفة والجمال والكمال، فإذا تشوّه هذا المثال أقفرت الأرض من هذه الفضائل وصارت الإقامة فيها كريهة. إذ من يقوم مقامها حينئذٍ في الأرض وأي جمال يبقى فيها. وما عدا هذا فإن المرأة سرير النسل ومهد الإنسانية. ويجب أن يكون مهد الإنسانية مقدساً بالغاً حدّ الكمال».

الكتاب مكون من 270 صفحة، يتضمن، مقدمة وتمهيداً، وكتابات حول «المسائل الفكرية»، وعن «المدارس التي نحتاج إليها» وكان أنطون كما كل الإصلاحيين قد أولى التعليم أهمية كبرى، وهناك قسم لـ«الأدب»، وكتابات عن «النساء المظلومات»، وآخر يضم «القصص الشهرية» و«مسائل اجتماعية». تنبع أهمية هذه النصوص بالنسبة للباحث أصفهاني من أمرين: أنها تشمل المقال والقصة القصيرة والحوار والترجمات وغالبيتها غير منشورة سابقاً، وأنها جاءت في خضم المعركة الفكرية التي خاضها أنطون حول ابن رشد ونشبت بينه وبين الشيخ محمد عبده بين (1849 – 1905). إضافة إلى أن المهتمين بأنطون قليلاً، ما نظروا إلى كتاباته التي نشرها في «السيدات والبنات» على أهميتها وكثرتها.

الاستشهاد بالمفكرين الغربيين

اللافت أن أنطون حتى في مجلته «الجامعة العثمانية» كان مهتماً بموضوع النساء، مستشهداً بمقولة لجان جاك روسو «يكون الرجال كما يريد النساء، فإذا أردتم أن يكونوا عظماء وفضلاء، فعلّموا النساء، ما هي العظمة والفضيلة». أما المقولة الثانية التي يستشهد بها فرح فهي من السياسي والمفكر الفرنسي جول سيمون (1814 – 1896): «ليست وظيفة المدرسة مقصورة على تعليم العلوم فقط، فإن بث الفضيلة والإقدام من أخص وظائف المدرسة».

ويتبين أن «التربية والتعليم» و«المرأة والعائلة» يحتلان المرتبتين الثانية والثالثة بعد «باب المقالات».

ويلفت معدّ الكتاب إلى أن الإصلاحيين المسيحيين، بدءاً من منتصف القرن التاسع عشر، وبينهم فرح أنطون ويعقوب صرّوف (1852 – 1927) بقوا حذرين في طرحهم لقضية تحرر المرأة، رغم إيمانهم الشديد بأنه لا خلاص من التخلف دون استنهاض المرأة. وكلما كانت العلاقة بالغرب تتقدم، تزداد حدة الإحساس بإلحاح قضية المرأة. وهو ما يفسر المساحة التي أعطاها أنطون للكتابة عن النساء وقضياهن، ومع ذلك بقي متحفظاً مقارنة بجرأة قاسم أمين.

وهنا يشرح معد الكتاب أصفهاني أن قاسم أمين، كان ربما الوحيد بين المفكرين والكتاب النهضويين في تلك المرحلة المبكرة، الذي يمتلك الأدوات والصفات والجرأة التي تؤهله للمواجهة بآراء جذرية ثورية حول أوضاع المرأة. فهو مصري، مسلم، قانوني، مثقف بالآداب العربية والفرنسية، وله إلمام واسع بالفنون الجميلة من موسيقى ورسم… إضافة إلى كتب سابقة له دافع خلالها عن مصر والمصريين. وكانت المرة الأولى التي يضع فيها «مفكر مسلم» مسألة الحجاب تحت مجهر النقاش العام من منظور إسلامي ومدني. وقام أنطون بتقديم الكتاب إلى قراء «الجامعة» بحماسة كبيرة، مُعرّفاً بأبرز محتوياته. وشُرّعت الأبواب للحوارات الصاخبة التي دارت حوله.

وحين وضع فرح أنطون قضايا المرأة تحت المجهر «كان متوقعاً لها أن تثير بعض الإشكالات لأن دعاة التنوير المبكر في بلاد الشام كانوا من المسيحيين، وبالتالي توجد حساسية مفرطة جداً في تناول موضوعات يعتبر الآخرون أنها تمس أصول الدين!»

كانت حياة فرح أنطون قصيرة وصاخبة، وكذلك نشاطاته الصحافية والأدبية والفكرية. فهو كان حاد الكلمة، غضوباً، حماسياً، لا يقبل المساومة، مما عرضه باستمرار لتوقيف مطبوعاته، وللسفر من بلد إلى آخر. ولعل خير ما ننهي به هذا المقال ما كتبه فرح نفسه: «جعلنا همّنا منذ أمسكنا القلم في الشرق النداء بهذه الحقيقة البسيطة: «نقوا العائلة ورقوا أخلاقها قبل كل شيء. فإن هذا هو الإصلاح الحقيقي في الأرض. وإلا فكل المدارس الكلية وكل العلوم الأرضية والسماوية وكل الإصلاحات الزراعية والصناعية والتجارية، لا تغني فتيلاً ولا تقدّمنا خطوة واحدة. ذلك لأنها لا تكون قد حصلت بواسطتنا بل بواسطة غيرنا فتكون ثوباً مستعاراً لنا. وتحت هذا الثوب اللامع البراق يكون ما يكون».

لا حداثة شعرية من دون اغتصابات لغوية!

كم كنت أكره الشعر الحديث في البداية، وبالأخص قصيدة النثر. كم كنت أنفر منها وأحقد عليها. والسبب هو أني منذ نعومة أظفاري كنت متشبعاً بالقصيدة العمودية التي تملأ العين وتشبع الأذن بصوتها الجهوري وإيقاعها الفخم. ما أمتع القوافي والأوزان العربية! ما أمتع التغني بها! إنها تسكرك تماماً. لا أستطيع أن أنام وأصحو إلا بعد الترنم بصوت عالٍ بمقاطع من الشعر العربي قديمه والحديث. وأحياناً أزعج الجيران! ينبغي أن أشبع أذني وروحي كل يوم بهذا المقطع أو ذاك، بهذه القصيدة أو تلك… وهي عادتي منذ نعومة أظفاري وحتى الساعة. وأعتقد أن كل من تربى على قراءة المعلقات ومختارات الشعر العربي الأموي والعباسي والأندلسي، وحتى بدوي الجبل وأحمد شوقي ومحمد مهدي الجواهري… إلخ، يفهم ما أقول. ينبغي أن نعترف: الأذن العربية كانت متعودة على إيقاع الأوزان والقوافي العربية الضخمة أو الفخمة التي تشبعك إشباعاً ولا ترضى عنها بديلاً. من هنا سر امتعاضنا من الشعر الحديث عندما ظهر لأول مرة في الخمسينات والستينات من القرن الماضي. من هنا سبب سخطنا الشديد عليه. فالنقلة أو القطيعة كانت فجة، مفاجئة. كانت صعبة علينا وقاسية جداً جداً. أقول ذلك وأنا أتذكر حجم المعارك الضارية التي دارت حول الشعر الحر في كل الأوساط الثقافية، بل وحتى في كل العائلات والبيوت عندما ظهر لأول مرة. فقد انقسم الناس إلى قسمين: قسم معه وهي الأقلية وقسم ضده وهي الأكثرية. وقد كرّست أطروحتي الجامعية لهذه المسألة وناقشتها في السوربون ونلت عليها شهادة الدكتوراه في النقد الأدبي الحديث عام 1981. وكان مما قلت فيها، أن القصيدة العمودية الموروثة منذ آلاف السنين كانت قد تحولت إلى شكل شبه مقدس، معصوم، لا يناقش ولا يمس… لقد تحولت إلى صنم من الأصنام. ولهذا السبب انتفض الجمهور العربي بقوة ضد الشعر الحديث واعتبره زندقة أو هرطقة أو حتى كفراً!

لكن قصيدة النثر قبل أن تظهر في العالم العربي كانت قد ظهرت في فرنسا أولاً. ينبغي العلم بأن قصيدة النثر كانت قد ظهرت في الغرب منذ منتصف القرن التاسع عشر في حين أنها لم تظهر في العالم العربي إلا منذ منتصف القرن العشرين. وبالتالي، فبين الحداثة الشعرية الفرنسية والحداثة الشعرية العربية يفصل قرن من الزمان. ثم شاعت في أواخر ذلك القرن وتكرست على يد شعراء كبار ليس أقلهم رامبو ولوتريامون ومالارميه. ثم سادت وهيمنت في القرن العشرين على يد رينيه شار وهنري ميشو وآخرين عديدين. ويبدو أنها ظاهرة مرادفة للحداثة.

نزار قباني

فإيقاع الحداثة لم يعد هو إيقاع المجتمعات الزراعية الريفية التقليدية وإنما المجتمعات الصناعية التكنولوجية. وبالتالي، فأصبحت الحداثة في حاجة إلى شكل شعري جديد لمواكبتها. وعلى هذا النحو ولدت قصيدة النثر، وكذلك قصيدة التفعيلة قبلها. يضاف إلى ذلك أن قيود الأوزان والقوافي ترهق الشاعر مهما كان كبيراً وفحلاً ولا تجعله قادراً على التعبير عن جوّانيته العميقة بكل حرية. ولهذا السبب كسر الشاعر الحديث تلك الأوزان وراح ينفجر قائلاً: أعطني حريتي أطلق يديا! على هذا النحو ينبغي أن نفهم سبب ظهور الشعر الحديث.

كان بودلير أول شاعر كبير يدشن قصيدة النثر فعلاً ويكرّسها ويخلع عليها المشروعية من خلال مجموعته التي تحمل العنوان التالي «كآبة باريس: قصائد نثر صغيرة». ويبدو أنه تردد كثيراً قبل أن يتبنى قصيدة النثر. يحصل ذلك كما لو أنه كان يخجل من هذه التسمية، أو يخشى من رفض الجمهور لها. وذلك لأن الجمهور الفرنسي، كما العربي، كان متعوداً على الإيقاعات الضخمة للشعر الموزون المقفى. فهو وحده كان قادراً على إشباعه شعرياً مثلنا تماماً. ولكننا نعلم أن الأوزان والقوافي تدفعان أحياناً حتى بأكبر الشعراء إلى استخدام الحشو أو الافتعال غصباً عنهم. هذا في حين أن قصيدة النثر لا تتقيد إلا بحركة الروح الداخلية وتموجاتها الإيقاعية. هذا لا يعني أنها خالية من أي وزن أو إيقاع. هذا لا يعني أنها سهلة! فالواقع أن لها إيقاعها الداخلي الخاص ولكن الخافت وأكاد أقول الخفي الذي لا تسمعه إلا الأذن المتعودة على تذوق الشعر حقاً. ولكن ينبغي العلم بأن قصيدة النثر أصعب بكثير مما نظن. فلها قيودها الداخلية التي لا يعرفها إلا الشعراء المحترفون الحقيقيون.

بودلير

هناك تقنيات معينة خاصة بقصيدة النثر، وأهمها انتهاك قانون اللغة المعتاد أو اغتصابه كأن نقول مثلاً «ليل أبيض» أو «نهار أسود»، أو «عطر أخضر»، إلخ. هذه الانتهاكات أو الاغتصابات اللغوية هي التي تحدث الشحنة الشعرية وتعوض عن الأوزان والقوافي. ولكن ليس كل الانتهاكات ناجحة أو موفقة. الأسلوب غلطة كما قال أحد النقاد الكبار، ولكن ليس كل غلطة أسلوباً! وعلى هذا المنوال نقول: الشعر اغتصاب لغوي ولكن ليس كل اغتصاب شعراً! للأسف كثيراً ما يستسهلون قصيدة النثر فيكتبها كل من هب ودب. والأخطر من ذلك هو أنهم يستسهلون الاغتصابات اللغوية فتبدو مجانية غير مقنعة على الإطلاق. إنها مجازات باهتة، عبثية، بلا جدوى. إنها مجازات فاشلة لا تحدث الشحنة الشعرية على الإطلاق. وبالتالي، فهناك اغتصاب واغتصاب! انظروا بعض مجموعات الشعر الحديث التي تتكاثر كالفطر، والتي تتشابه في مجازاتها أو انتهاكاتها اللغوية إلى درجة أنك لا تعود تعرف التفريق بينها ما عدا عند الشعراء الموهوبين حقاً. وهذا هو أحد أسباب نفور الناس من الشعر الحديث. مهما يكن من أمر فإن قصيدة النثر فرضت نفسها على فرنسا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر؛ لأن ثلاثة من الكبار كتبوا بها وهم: بودلير، ورامبو، ومالارميه. ولكن هؤلاء يعرفون كيف يغتصبون اللغة الفرنسية ويفجّرون اللغة الشعرية. ولا ينبغي أن ننسى ذلك الوحش الرهيب لوتريامون! فعنده وصل الاغتصاب الشعري إلى حدود مفزعة لا يكاد يصدقها العقل.

أمثلة على الاغتصابات الشعرية الناجحة

يقول رامبو في فصل في الجحيم:

«ولكن لماذا نتأسف على شمس أبدية، إذا كنا منخرطين في البحث عن الضوء الإلهي – بعيداً عن البشر الذين يموتون على الفصول»…

كيف يمكن أن يموت البشر على الفصول؟ الفصول ليست خشبة لكي يموت الناس عليها. الفصول ليست شيئاً مادياً. ومع ذلك، فالعبارة أحدثت الشحنة الشعرية كأقوى وأعظم ما يكون. هذا مثال ناجح جداً على الاغتصاب المقنع للغة الفرنسية.

ويقول في الإشراقات: قبلت فجر الصيف… الماء كان ميتاً… مشيت موقظاً الأنفاس القوية الفاترة… والجواهر تنظر والأجنحة تحلق دون ضجيج… الفجر والطفل سقطاً في أسفل الغابة، إلخ… (كلها مجازات متفرقة مقتطعة من قصيدة بعنوان: فجر. وقد تبدو عبثية للوهلة الأولى. ولكنها ليست عبثية على الإطلاق.

إن غموضها يخلق جواً محبباً من أروع ما يكون. إن غموضها أرقى من كل وضوح. على أي حال ينبغي أن تُقرأ القصيدة كلها من أولها إلى آخرها وأعتذر عن اقتطاع أشلاء منها. ما أجمل هذه العبارة التي تستهلها: قبلتُ فجر الصيف! إنها تذكرني بأصياف عشتها… إنها تذكرني ببداية العطلة الصيفية وكل الفرحة المرافقة لها كل عام).

ويقول رينيه شار في قصيدته الشهيرة التي مطلعها:

حسناً فعلت إذ رحلت آرثر رامبو!

«سنواتك الثماني عشرة المستعصية على الصداقة، على اللؤم، على تفاهة شعراء باريس، وكذلك على طنين النحل العقيم لعائلتك المجنونة، حسناً فعلت إذ بددتهم؛ إذ نثرتهم على أرجاء المحيطات في الريح، حسناً فعلت إذ رميتهم تحت سكين مقصلتهم المبكرة»… إلخ

كلها مجازات خارقة، كلها اغتصابات رائعة لشاعر كبير يمجد شاعرا كبيرا آخر ويتغنى بعظمته، بجنونه التحريري الهائل. أنها قصيدة متفجرة من الأعماق تليق برامبو وبرينيه شار في آن معاً. إنها قصيدة تمجّد الفوضى الخلاقة المدمرة المتمردة التي من دونها لا شعر ولا من يحزنون.

ماذا نستنتج من كل ذلك؟ نستنتج أن الشعر الحديث كله اغتصابات في اغتصابات، كله انتهاكات في انتهاكات. من دون اغتصاب أو انتهاك للمعاني الشرعية للغة لا شعر ولا من يحزنون.

أخيراً، لتوضيح الفكرة أكثر اسمحوا لنا أن نختتم بأمثلة من الشعر العربي. يقول نزار قباني واصفاً القطار السريع الذي ينهب الأرض نهباً:

يمضي قطاري مسرعاً مسرعاً

يمضغ في طريقه لحم المسافات

يفترس الحقول في طريقه

يلتهم الأشجار في طريقه

يلحس أقدام البحيرات

القطار يمضغ لحم المسافات، القطار يفترس الحقول، القطار يلتهم الأشجار، القطار يلحس أقدام البحيرات. كلها مجازات خارقة تغتصب قانون اللغة المعتاد. كلها تفترس اللغة العربية إذا جاز التعبير لكي تنعش اللغة العربية وتضيف إليها مساحة جديدة من الحرية. هذا هو الإبداع. هذا هو الشعر. لا إبداع من دون اغتصاب للمعاني الامتثالية الشرعية المملة للغة العربية…

ويقول أدونيس:

كانت الليلة كوخاً بدوياً

والمصابيح قبيلة

وأنا شمسٌ نحيلة

تحتها غيّرت الأرض رباها

والتقى التائه بالدرب الطويلة

ما يهمني هنا في هذا المقطع الرائع هو: شمس نحيلة. كيف يمكن أن تكون الشمس نحيلة؟ هذا انتهاك لقانون اللغة. فالمرأة قد تكون نحيلة وليس الشمس. ومع ذلك فالمجاز شاعري وناجح جداً جداً.

ثم يقول في قصيدة أخرى:

ليس وجهاً خاشعاً للقمر

هو ذا يأتي كرمح وثني

غازياً أرض الحروف

نازفاً يرفع للشمس نزيفه

هو ذا يلبس عري الحجر

ويصلي للكهوف

هو ذا يحتضن الأرض الخفيفة

الأرض ثقيلة وليست خفيفة. ومع ذلك فالمجاز ناجح جداً ومقنع تماماً. وعموماً، فالأمثلة على ذلك كثيرة في الديوان الرائد والمؤسس للحداثة الشعرية العربية: عنيت «أغاني مهيار الدمشقي». لقد فجّر اللغة الشعرية العربية شكلاً ومضموناً. والأخطر من كل ذلك هو أنه فجّر التراث اللاهوتي القمعي ذاته، أي قدس الأقداس، واستبق على كل ما يحصل حالياً من انفجارات واشتع