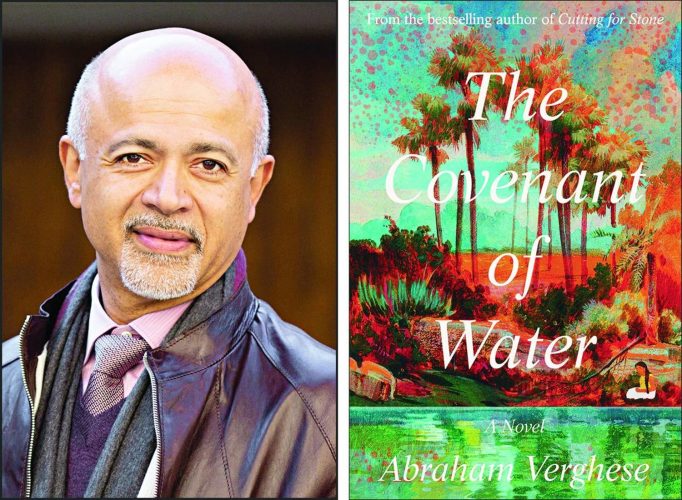

أبراهام فِرغِيس وغلاف روايته

يبدي الزميل فاضل السلطاني – محرر الثقافة والكتب – في «الشرق الأوسط»، في مقالته «لا تستغربوا أن الأمم الأخرى لا تقرأنا» مزيجاً من استغراب واندهاش واستياء من عدم توفر الكتاب العربي المترجم في مكتبات العاصمة البريطانية (لندن). فعلى الرغم من تكرار ذكر الكثير من الأدباء العرب لترجمات أعمالهم إلى اللغات الأوروبية في سيرهم الذاتية على حد قوله، إلاّ أنه يُصدم بحقيقة عدم وجودها على رفوف المكتبات. ويتساءل: أين تمضي كل هذه الترجمات لجيش هائل من الكتّاب العرب؟… أين هذه الترجمات؟ ويخلص في تشخيصه لأسباب الظاهرة إلى أن خلو رفوف المكتبات من الكتب الأدبية العربية المترجمة مرده إلى «أننا لم نكتب أدباً إنسانياً بعد ممكن أن يصل إلى الإنسان في كل مكان غرباً وشرقاً، وفي كل زمان، ما عدا استثناءات قليلة في تاريخ طويل جداً…».

بصراحة لا أستطيع الاتفاق مع الزميل السلطاني في تجريده الأدب العربي من «إنسانيته»، وأقول جازماَ وبثقة إنني لست الوحيد الذي يخالفه الرأي، فالأدب العربي إنساني مثل كل آداب الأمم والشعوب الأخرى. أما عدم رواج المترجم منه في الثقافات الأخرى فتلك ظاهرة تكتنفها ظروف وملابسات خاصة ولها أسباب، ليس من المنطقي، ولا من العدل، اختزالها في سبب واحد، وتحميل الأدب العربي المسؤولية عن ذلك.

أعتقد أن أحد أسباب «كساد» الكتاب العربي المترجم في أسواق الكتب الأجنبية، إذا صح التعبير، هو الخلل في عملية الترجمة ذاتها وما يسبقها ويصاحبها من ظروف وإشكاليات. طبيعي أن لا ينتهي ما يبدأ بخلل نهايةً إيجابيةً، كما يحدث لبعض، إن لم يكن الكثير من مبادرات الترجمة الفردية، التي يتوهم أصحابها الوصول إلى العالمية، بمجرد نقل إبداعاتهم إلى لغات أجنبية، خصوصاً الإنجليزية أو الفرنسية.

فغالباً ما تبدأ تلك المشروعات الفردية ببحث الكاتب عمن يترجم كتابه، ثم تسليم الترجمة بعد إنجازها إلى ناشر – عادة ما يكون صغيراً أو مغموراً – لا يهمه سوى أن يتحمل المؤلف تكلفة النشر، وينتهي الأمر عند هذا الحد. فلا المؤلف، ولا المترجم، ولا الناشر تشغلهم مسألة ما بعد الترجمة وما بعد الطبع، وهي مسألة لا تقل أهمية عن الترجمة نفسها. فمن الطبيعي ألاّ تصل الكتب المترجمة إلى رفوف المكتبات في البلدان الأوروبية وغير الأوروبية، بالإضافة إلى أنه لا يرد لها ذكر في الصحافة الثقافية الأجنبية بسبب أن المؤلف لم يعر اهتماماً لانتشار ورواج كتابه المترجم، ولم يكن ذلك ضمن الاتفاقية بينه والناشر. فما لم يهتم به صاحب الكتاب لن يكترث به الناشر، الذي يتسلم تكلفة الطباعة مقدماً.

إلى جانب الرغبة في الوصول إلى العالمية بدون الأخذ بالإجراءات التي من شأنها تسهيل وصول الكتب المترجمة إلى قرائها في الثقافات الأجنبية، يتعثر معظم تلك الكتب، أو كلها، في الطريق إلى الطيات المستهدفة بسبب أنها لم تحقق، في موطنها الأصلي، مقروئية وشهرة واسعة تجذبان القراء الأجانب إليها. فكتاب لا يحقق انتشاراً في وطن مُؤَلِفِّه، تكون فرص رواجه ومقروئيته في أوطان الآخرين ضئيلة للغاية إن لم تكن معدومة؛ لذلك لا يرى السلطاني أو غيره كتباً من هذا النوع على الرفوف، سواء في لندن أو في غيرها من المدن، لأنها مشروعات ترجمة عبثية، لا تتجاوز أهميتها كونها خبراً في ملحق ثقافي أو تغريدة (تويترية) لحصد «اللايكات» من الأصدقاء، إنها ترجمات تولد لتموت، أو لـتسقط «في الطريق إلى نوافذ قرطبة» ونوافذ مدن غيرها.

لا أستبعد أن المصير نفسه ستواجهه حتى تلك الترجمات التي تنجز ضمن مشروع ثقافي وطني إن لم تؤخذ مسألة ما بعد الترجمة في عين الاعتبار والاهتمام. فوزارة الثقافة، في أي بلد، لا تملك عصا سحرية تؤمئ بها على ما تترجمه من كتب فتنتشر وتصبح مقروءة، وعلى نطاق واسع، في البلدان الأخرى. إن إهمال مسألة الترويج والتوزيع قمين بتحويل مشروعات الترجمة الوطنية إلى قنوات هدر للثروة.

والجوائز الأدبية عامل آخر يسهم بدرجة كبيرة في رواج الكتاب المترجم، وعدمها مانع أو مبطئ لرواجه وانتشاره. الجوائز تضفي على العمل الإبداعي قيمة إضافية، وترمز إلى اعتراف بأفضليته على أعمال أخرى؛ رغم حقيقة أن الجائزة، أي جائزة، تمثل رأي واختيار لجنة التحكيم، وبالتالي فإن أفضلية العمل الفائز نسبية. وعندما يستند مشروع الترجمة والنشر على اتفاقيات مع دور نشر مرموقة، أو بتعاون مع مؤسسات ثقافية يحدد واجبات وحقوق الأطراف، ستكون فرص انتشار وقراءة العمل المترجم عظيمة.

وتُحددُ مصيَر ترجمات الأعمال الأدبية العربية أيضاً، الميولُ القرائية عند الآخرين. فهنالك شعوب لا تهتم، بشكل عام، بالآداب الأجنبية المترجمة إلى لغاتها. ولعل الأميركان في طليعة تلك الشعوب. الأميركيون لا يقرأون الآداب الأجنبية – هذا ما يقوله الأميركيون عن أنفسهم – ما لم تكن الأعمال الأجنبية المترجمة فائزة بجوائز، أو لكونها للمشاهير من الأدباء.

لا أعتقد أن لهذا الموقف علاقة بالاستعلاء والتعالي على الآخر وإنتاجه الأدبي، إنما للشعور بالاستغناء والاكتفاء، لأن آداب العالم كلها في أمريكا إلى حد ما، وليس في هذا القول أي مبالغة. فلكون المجتمع الأمريكي مركب ديموغرافي فسيفسائي من أعراق وإثنيات متعددة تمتد جذورها وأصولها إلى جميع أنحاء العالم تقريباً، فإن الثقافة الأمريكية كآنية سلطة كبيرة من ثقافات متعددة، والأدب الأمريكي بِمجمله مركب من آداب لا مجال لحصرها وذكرها هنا. ربما لهذا السبب لا يلتفت الأميركيون لما هو أجنبي ما لم يأتِ إليهم تسبقه شهرته أو خبر فوزه بجائزة.

فبعد فوز الروائي عبد الرزاق قرنح بجائزة نوبل، على سبيل المثال، أفاق الأميركيون على حقيقة عدم توفر كتبه. تقول ألكسندرا آلتر: «أصيب العديد من القراء الذين كانوا حريصين على تذوق أعمال قرنح بالإحباط. كان الجمهور هناك فجأة، لكن نسخ كتبه لم تكن متوفرة» (ذا نيويورك تايمز، 27/10/2021). ويكتب جون ماهر في «بَبْلِشَرْز ويكلي»: «غالباً ما تكون مبيعات الأدب الأجنبي في أميركا صغيرة بالنسبة للجميع باستثناء الكتب الأكثر شهرة، وأعمال قرنح ليست استثناء» 7/10/2021. فما بيع من روايته «Desertion, 2005» قبل فوزه بجائزة نوبل، مثلاً، أقل من 2000 نسخة. أما أكبر رقم مبيعات فكان 5763 نسخة من روايته «Paradise» منذ صدورها في 1994. إنه صغير للغاية إذا ما قورن، مثلاً، بمبيعات الرواية الأولى «Cutting for Stone, 2009» للروائي الأميركي الهندي المولود في أديس أبابا – إثيوبيا أبراهام فِرغِيس، إذ بِيْع منها أكثر من 1.5 مليون نسخة داخل الولايات المتحدة وحدها. وربما تحقق روايته الثانية «The Covenant of Water»، التي صدرت في الثاني من مايو (أيار) 2023، رقم مبيعات مليوني أيضاً. ذكرت فِرغِيس لأن سيرته تشبه سيرة قرنح، فكلاهما هاجرا من أفريقيا إلى الغرب: قرنح إلى بريطانيا وفرغيس إلى أميركا.

لا أتوقع أن روايات قرنح، حتى بعده فوزه بنوبل، ستحقق في الولايات المتحدة رقم مبيعات مليوني مثل رواية فِرغِيس، ما لم تهب أوبرا وينفري، مثلاً، لترويج بعض رواياته أو كلها، كما تفعل حالياً مع رواية فِرغِيس الجديدة، وكما فعلت لأربع من روايات توني موريسون فزادت مبيعات تلك الروايات الأربع بسبب ما يعرف بــ «تأثير أوبرا/Oprah’s effect» على مبيعات جميع رواياتها بعد هبة الإقبال على شرائها في أعقاب فوزها بجائزة نوبل. ربما يكفي ذكر أن رواية «العيون الأشد زرقة» باعت 800 ألف نسخة بعد إعلان أوبرا مناقشتها في «نادي أوبرا للكتاب».

ولا يختلف الإنجليز كثيراً عن الأميركان في عدم الاهتمام بالآداب الأجنبية، فالقارئ الإنجليزي، حسب المترجم الإنجليزي توني كالدربانك، لا يقرأ الكثير من الأدب المترجم، على النقيض من القارئ الألماني والفرنسي بانفتاحهما على الآداب الأجنبية.

لكن إذا كان القارئ الانجليزي لا يقرأ الأدب الأجنبي، فمن يقرأ إذن الآداب التي يجدها الزميل السلطاني في المكتبات اللندنية: اللاتيني، والصيني، والهندي، والتركي…إلخ؟ إلى أي حد ينطبق كلام كالدرنباك على الواقع؟ هل نحن إزاء قارئ إنجليزي واحد أم قراء عدة؟ وأخيراً، لماذا يغيب الأدب العربي المترجم؟ ربما لأسباب كثيرة ومعقدة، لكن ليس من بينها أن العرب لم يكتبوا «أدباً إنسانياً بعد»!

————————————–

**ناقد وكاتب سعودي

كتاب لا يحقق انتشاراً في وطن مُؤَلِفِّه، تكون فرص رواجه ومقروئيته في أوطان الآخرين ضئيلة للغاية إن لم تكن معدومة