ما هو شكل الإبداع ما بعد «كورونا»، سؤال لا يفرض نفسه على الأدب فقط، بل على كل مقومات الحياة في العالم: هل ستدخل الكتابة أفقا جديدا تتخطى من خلاله ما خلفته هذه الكارثة من عطب في العقل والوجدان الإنساني، وما هو شكلها وملامحها؟ في هذا التحقيق آراء مجموعة من الكتاب الروائيين، وتصوراتهم لشكل الإبداع ما بعد كورونا:

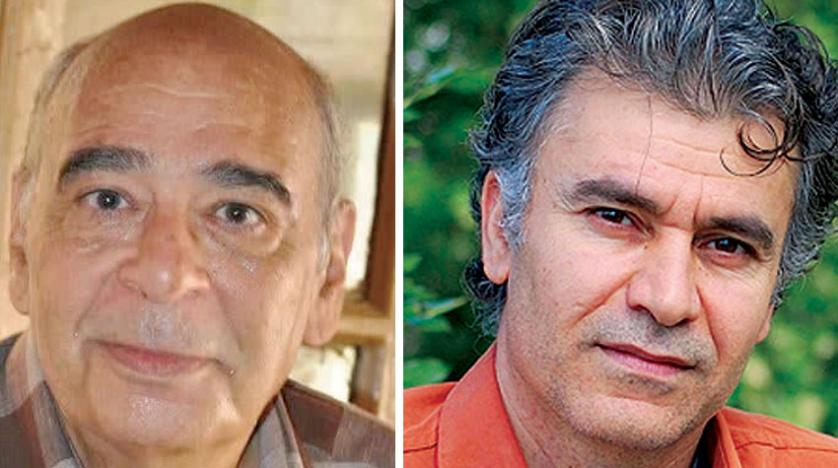

– أحمد الخميسي: مصير إنساني موحد

ارتبطت التغيرات الكبرى في المذاهب الأدبية والفنية بتحولات اجتماعية عميقة، مثل ظهور الرومانسية مع التحول المزلزل من النظام الإقطاعي إلى مجتمع صناعي وصعود الطبقة الوسطى، ومثل الإعلان عن المدرسة الدادية كاحتجاج يائس وعدمي على الحرب العالمية الأولى، أما عن الأشكال الأدبية المستقرة مثل القصة والرواية فإنها عادة تتغير ببطء شديد للغاية، لهذا لا أتوقع أن يؤدي وباء كورونا إلى ظهور مذاهب أدبية أو تحولات خاصة في أشكال الإبداع الأدبي والفني، لكن الوباء، وتفشيه بهذه القسوة وضرباته العمياء في كل اتجاه، قد تستدعي أفكارا جديدة إلى مضمون العمل الإبداعي، وأظن أن فكرة المصير الإنساني الموحد ستكون على رأس القائمة، ذلك أننا للمرة الأولى نرى بسطوع سقوط قوة المال أمام الوباء، وسقوط قوة المناصب، ونرى أيضا للأسف عجز العلم وحيرته، وفي المقابل نشهد الحاصدة التي تقطف الرؤوس من دون تمييز بين أبيض وأسود، غني أو فقير. وأظن أن كل ذلك سيطرح بشدة على الإبداع قضية «وحدة المصير الإنساني»، وهي جملة قد لا تكون جديدة، لكن صوتها كان خافتا ووجهها شاحبا، الآن يضع الوباء أمام أعيننا قضايا ملحة، أظنها ستحظى باهتمام المبدعين، مثل قضية أنه لا نجاة لا أحد بدون الآخرين، ولا نجاة للآخرين من دون كل فرد. ربما تكون تلك النغمة هي المعزوفة الأولى التي سنسمعها بتوزيع مختلف في كل مرة من عالم الإبداع، مع أمل ألا تصبح الهموم الإنسانية الجديدة مادة لأعمال تجارية شبه أدبية سريعة الإعداد. في كل الأحوال يبدو في أيامنا هذه كأن الأرض كلها تطلق تنهيدة واحدة، ولا بد أننا سننصت في الإبداع الحقيقي إلى هذه التنهيدة ونحس حرارتها بطرق مختلفة.

– رأفت السويركي: إعادة تشكيل المشهد

إذا كان السؤال حول شكل إبداع «ما بعد كورونا» يكتسب مشروعيته من تلك الهواجس المصطنعة التي تشكلها حالة «الإرعاب» المهيمنة إعلاميا من الجائحة؛ فإن العقل التفكيكي القارئ للصورة الراهنة يتوقف كثيراً عند مقصود هذه الحالة وقد تلبست الرداء العولمة.

تلك الحالة المهيمنة من الاهتمام بالجائحة تمثل انتقالة في الخطاب لا يعادلها في المماثلة سوى خطاب «الإرعاب» من «الإرهاب» الذي تشكل عقب تدمير بُرجي التجارة بنيويورك. والقاسم المشترك بين حالتي «الإرهاب والإرعاب» هو أرقام ضحايا الجائحتين من القتلى والناجين.

إن تأمل الصورة الجديدة الخاصة بفيروس «كورونا»، والصورة القديمة بفيروس «الإرهاب» تضع في «المسكوت عنه» وجود فاعل غير بريء؛ لأنه الصانع بشراسة للفعلين؛ وهو بالتحديد النظام الرأسمالي الأميركي المهيمن.

ولا يمكن هنا أن نتغافل عن تقرير «نيويورك تايمز» حول إغلاق مختبر «فورت ويتريك» لأبحاث الجراثيم والفيروسات بولاية «ميريلاند» التابع للقيادة الطبية للجيش الأميركي بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة؛ وهذا المختبر وسواه كان يتولى التجارب حول الفيروسات المصطنعة؛ ومنها الفيروس الأم لكل سلالة «فيروس كورونا».

ولأن الرأسمال المركز الباحث عن الربحية الفاحشة أصبح يتمدد تحت جناح العولمة منذ انقضاء نمط الحرب الباردة بين الكتلتين؛ يحاول تضخيم الصورة الربحية لأمواله. فمع تقلص ساحة المعارك التدميرية بالأسلحة لا بد من التنشيط لأنماط الحروب الناعمة ذات الاقتصاديات الثقيلة ومنها اقتصاديات الدواء؛ وهنا تبدأ وستتواصل دورات جديدة من الحروب البيولوجية بالأوبئة؛ لإعادة تشكيل الأسواق؛ والبحث عن مسارب جديدة للربحية الرأسمالية؛ فهل غير «الإرعاب» بالفيروسات من بديل؟ لربما سيشهد العالم لاحقا صورا من إبداعات اصطناع «حروب الأوبئة» لتحل محل أدبيات الحروب العسكرية؟

إن تعبير الإبداع هو اصطلاح نخبوي في الأساس ويدل على طبيعة الخطاب المحيط بالظواهر والذي تنتجه النخبة المثقفة. لذلك فهو فعل لاحق وتابع؛ ومن هنا يكتسب المشروعية؛ بشغف النخبة للتعبير عن «دراميات الواقع ومتخيلاته»، وهنا يكون السؤال حول شكل إبداع «ما بعد كورونا».

وهنا تكون التوقعات اللاحقة بتوظيف جائحة كوفيد – 19 «كورونا» لتكون موضوعا لبعض الأعمال الروائية أو المسرحية المحدودة؛ غير أنها لن تصل لقيمة الإبداعات السالفة لكامو، وماركيز وسواهما. فالتصور الذي تفرضه تطورات الواقع هو تقليص مدى مساحة الدرامية المأساوية للموت بـ«كورونا» عقب التوصل السريع لعلاجاته؛ خاصة أنه يتخير كضحايا شرائح عمرية في الأساس هي في طريقها للموت الطبيعي بالشيخوخة؛ لكن يجري توظيفه اقتصاديا؛ وهنا هو مربط الفرس.

– جان دوست: الجوع أولا

في اعتقادي سيكون هناك تغيير بلا شك. فالجائحة لم تكن حدثاً عاديا، ولا وباء محصوراً في بقعة محددة ولزمن قصير. كل إنسان على وجه الأرض تأثر بشكل أو بآخر. وبما أن الأوبئة منابع هامة للإبداع فإن الأدب بشكل عام سيتأثر بالجائحة. ولا أبالغ إذا قلت إن المرحلة التالية من الأدب، ولمدة عقود قادمة ستكون مرحلة الخوض في أسباب الجائحة، تأثيراتها، خفاياها،. كثيرون من الروائيين والشعراء وكتاب القصة والمبدعين بشكل عام سيتناولون الموضوع لكن كلٌّ من زاويته الخاصة. في الغرب، وفي مجال السينما خاصة، أنا على يقين أن السمة التجارية ستكون طاغية في المشهد السينمائي الغربي كالعادة.

من وجهة نظري فإن الموضوع لا يخلو من المبالغة. صحيح أن هناك ضحايا يسقطون، وإصابات كثيرة، لكنها لا تشكل شيئا أمام جائحة الجوع التي تحصد أعداداً هائلة، لا يهتم بها عداد الموت الذي تضبطه المركزية الغربية على إيقاعها الخاص.

لا يسلط الإعلام الدولي، الذي تديره إمبراطوريات إعلامية توجه الرأي العام العالمي على مزاجها، أي ضوء على ضحايا هذه الجائحة، اليوم مثلاً وحتى هذه الساعة، التي أجيب فيها على أسئلتكم، مات أكثر من خمسة عشر ألف إنسان بسبب الجوع. هل يهتم الإعلام الرأسمالي بهؤلاء؟ لماذا يوجهون الكاميرا إلى مصاب الكورونا ولا يوجهونها إلى ضحايا الجوع وهم أضعاف ضحايا بقية الجوائح؟ لماذا تكثر القصص الإعلامية عن الكورونا ولا نسمع قصص الموت جوعا؟ الجواب هو أن الضحايا في حالة الجوع فقراء معدمون، فقراء لدرجة أنهم يموتون لأنهم لا يجدون شيئا يأكلونه. أيضاً حسب الموقع العالمي «وورلدومتر» ضحايا الملاريا حول العالم منذ بداية العام أكثر من أربعمائة ألف إنسان! كيف لا يهب العالم لمحاصرة هذا المرض الوبيل الذي يفتك بالناس بصمت مطبق مريب من الإعلام؟

طبعاً لا أميل إلى نظريات المؤامرة لكنني أحاول إثارة أسئلة من جهة وإدانة الاهتمام الزائد عن الحد واللامبرر بالجائحة كنوع من تقليد الإعلام الغربي المركزي. ومن ثم أرى أن المرحلة التالية ستكون تحت تأثير جائحة الكورونا وكما قلت لمدة عقود، ليس بسبب ضحايا هذه الجائحة، ولا بسبب خطورة المرض بل بسبب هذه الضجة الإعلامية الهائلة وغير المسبوقة. ليس المرض ولا طبيعة الفيروس الرهيب هو الذي سيحرك الأقلام بل الإعلام وسطوته. وبطبيعة الحال فكلنا شركاء في «الدعاية المجانية» لكورونا بما ننشره في وسائل التواصل الاجتماعي، وما نكتبه من مقالات وما نذيعه من تقارير هنا وهناك، سيقع الأدب والفن في المرحلة اللاحقة تحت تأثير هذا الضخ الإعلامي الكبير وستشهد السينما بشكل خاص قفزة في مجال أفلام الجوائح، وسيهتم الإعلام بالروايات التي ترصد المرض وتأثيراته على المجتمعات وربما تفوز تلك الروايات والأفلام بأرفع الجوائز بينما سيستمر الفقراء في الموت جوعاً وبصمت.

– منى ماهر: قناعات جديدة

الكورونا ضيف ثقيل حقا، لكنه أعاد تشكيل حياتنا رغم رفضنا استقباله، هذا الفيروس الضعيف نجح في اختراق أعتى الحصون، نجح في اختراق الدوائر المحيطة بنا والتي كنا نعتقد أنها توفر لنا الحماية، كما منحنا وقتا للعزلة مع أنفسنا، وقتا لإعادة حساباتنا، تغير الكثير من معتقداتنا وعاداتنا، فلقد اكتشفنا أننا أضعف بكثير مما نظن، وأننا لسنا بالقوة التي خدعنا بها أنفسنا، عندما تتغير الأفكار، تبدأ رحلة البحث عن قناعات جديدة، قناعات تناسب الأفكار وتتغير نظرتنا للأمور من خلالها، فنرى للإبداع زوايا جديدة، زوايا مهجورة لم نكن نرتادها، فمن كان لا يؤمن بالحب، قد يرى في الحب الخلاص، ومن كان لا يؤمن بسحر الوطن سيجد في الوطن الملاذ والسكن سيتغير الكثير، وستلوح في الأفق بدايات جديدة، ونهايات غير متوقعة، الجمال في حياتنا سيغير محل إقامته، الزحام الذي كان يؤنسنا قد يصبح مصدر إزعاج وخوف، والوحدة قد تصبح هي الأمان، سنعيد قراءة البشر، ونعيد ترتيب الأصدقاء على أرفف حياتنا، من كان يحتل الرفوف الأولى، قد يصبح في الرفوف الأخيرة، وقد يغادر نهائيا… إبداع ما بعد الكورونا يستحق الاهتمام، فأنا أعتقد أن القراءة ستحصد المزيد من الاهتمام، وأعتقد أن ذلك سيعيد تقييم العديد من الأعمال والعديد من الكتاب، ستظهر نجوم وستختفي نجوم. الأدب الصادق والحقيقي هو ما سيبقى، ستبقى الكتابات التي تلمس القلوب، الكتابات التي تقترب من روحك دون أن تجرحها أو تخدعها، الصدق الفني سيصبح معيار النجاح. الكورونا أصابنا بالخوف، ثم بدأ يحررنا منه تدريجيا، هذا الفيروس الصغير اقتحم أرواحنا ليخبرنا أن هناك الكثير من الأشياء التي كنا لا نراها رغم أنها كانت تستحق الاهتمام، سنبحث عن هذه الأشياء وسنعيد ترتيب حياتنا.

أخبار ذات صلة

كلمات قلقة… صفحات من تجربة سفر في زمن الوباء

كان القلق يتدحرج مثل كرة ثلج… تُكبر وتُكبر وتضغط على الأعصاب بقسوة كلما اقتربنا من بوابة مطار دبي، حيث بدا المبنى العملاق مثل هرم تاريخي، خاصة وقد خفتت الأضواء داخله، وبدت ممراته الداخلية معتمة، فقط مجموعة صغيرة من الموظفين يرتدون ثيابهم الرسمية، ويضعون الكمامات، ويقفون بشكل متباعد، وهذا ما عليك فعله عندما تنظر إلى الأرضية الرخامية، حيث ستجد رسماً لقدمين عليك الوقوف فوقهما، تفصلانك عن مسافر آخر مسافة مترين، ثم يدلك موظف شاب إلى مسار إجباري، ويشير بأصابعه التي تغطيها القفازات إلى مسلك عليك السير فيه للعبور داخل إطار معدني يشبه باب الغرف المنزلية، حيث تتم قراءة درجة حرارتك الداخلية للتأكد من أنك لا تعاني من أحد أعراض المرض المرعب «كوفيد-19».

دهشة المسافر ستتضاعف عندما تسأل موظفة شركة طيران الإمارات عن وجهتك هذا الصباح، فبعد أشهر من توقف الرحلات الجوية من وإلى دبي، ها هي الناقلة العملاقة تُرسل هذا اليوم طائرتين نحو أميركا الشمالية، بتوقيت متقارب، واحدة نحو شيكاغو والأخرى نحو تورونتو، ومن ثم ستطلب الموظفة من كل مسافر أن يعطيها جواز سفره قبل وصوله إلى شباك وزن الحقائب، وستطلب بلباقة من كل مسافر يقف أمامها تنحية القناع الواقي جانباً، وتمعن النظر في وجهه، وتطابق صورته مع صورة جواز سفره. وخلال ثوانٍ معدودات، تتمنى له رحلة سعيدة، وبيدها الصغيرة ذات القفاز الداكن تشير نحو شباك قريب لتكمل إجراءات سفرك نحو كندا، لكن قبل ذلك تعترض طريقك موظفة أخرى أقصر قامة، وتعطيك علبة كرتونية حمراء فيها مستلزمات للسفر (زوجان من القفازات البلاستيكية بقياسين مختلفين، وقناعان أزرقان للوجه، ومنديلان ورقيان مبللان بمادة مطهرة، وكيسان صغيران من مادة معقمة لليدين). بعدها، تنطلق نحو شباك وزن الحقائب.

من كان يعتقد أن مطار دبي الذي يعبره عشرات الملايين كل سنة أصبح خالياً هكذا… مسافرون قلائل… موظفون قلائل… السوق الحرة مغلقة، المطاعم والمقاهي ومتاجر الملابس والتذكارات، كل الأمكنة بدت خالية سوى قاعة الانتظار التي تم اختصار مقاعدها للنصف تقريباً لتناسب عدد المسافرين الذين سيصعدون للطائرة… مقاعد غير متجاورة، ولا أحد يجلس قرب الآخر. ولأن موعد الصعود للطائرة لم يحن بعد، انشغل كل مسافر بهاتفه، فبدا المشهد كأنه فيلم سينمائي لكائنات فضائية أو مخلوقات مرعبة تضع أقنعة وترتدي قفازات وتتدلى من رأسها أسلاك لسماعات حُشرت في الآذان، مخلوقات بعيون ذابلة من شدة القلق، ولعل المرء يتساءل أي هلع تخبئه الوجوه خلف أقنعتها، هلع من مجهول غير مرئي يتربص في كل مكان، قاد العالم نحو جنون الارتياب، الارتياب من سعال خفيف أو عطسة غبار أو حلق جاف… من كان يظن أن الاستيقاظ كل صباح يعني يوماً آخر يضاف إلى أعمارنا النازفة، أو يضاف إلى رصيد الخوف في حساب البشرية.

للوهلة الأولى، يظن المسافر أنه في ممر أحد المستشفيات، فقد بدت المضيفة بمئزرها الأبيض الذي وضعته فوق ثيابها الرسمية، وكمامتها التي تغطي معظم وجهها، وقفازها البلاستيكي الأبيض، بدت أقرب إلى الممرضة، ولولا قبعة حمراء تحمل شعار طيران الإمارات لظن المرء أنه في ممر مستشفى، وليس ممر بين مقاعد الطائرة الكبيرة التي تباعد الركاب على مقاعد الدرجة السياحية، حيث يفصل مقعد فارغ بين مسافر وآخر، في حين كانت مقصورة رجال الأعمال شبه خاوية، ولم يكن للرفاهية حضور بما تعنيه هذه الدرجة، حيث لا مناديل ساخنة لمسح اليدين أو عصائر أو غيرها، فقط مقعد مريح ولائحة طعام معلب ووسادة وغطاء للراغبين في النوم خلال الساعات الأربع عشرة المقبلة من عمر هذه الرحلة بين دبي وتورونتو.

يمر الوقت بطيئاً على متن الطائرة وأنت تراقب الشاشة التي أمامك، وتبدأ البحث عن فيلم أو أفلام تسليك، ويكاد بحثك يشبه النبش عن قشة في حقل ذرة، حيث لا مطبوعة تدلك على أحدث الأفلام أو أجملها، عليك البحث بنفسك بقفازك الذي يعيق حركة أصابعك، وعليك أن تهدأ غضبك وأنت تتنفس بصعوبة من خلف قناعك، ولا مناص من السفر بالكمامة اتقاء لعدوك الذي يختبئ في الهواء، رغم قناعتك أن أجهزة ترشيح الهواء في الطائرة تعمل على تنقيته من الفيروسات بنسبة تتجاوز الـ99 في المائة، لكن من يضمن أنك لن تكون ضحية الـ1 في المائة. كان الرعب رفيقك وتسليتك وأحد أكبر مستقبليك عند وصولك إلى تورونتو.

تنظر إليك موظفة الهجرة في مطار تورونتو بعينين محايدتين، دون كمامة، دون قفاز، دون خوف، وتسألك الأسئلة الاعتيادية: من أين أتيت؟ هل لديك أطعمة؟ هل لديك مواد ممنوعة؟ ثم تسألك أسئلة غير اعتيادية: هل تشعر بارتفاع في درجة الحرارة؟ هل تسعل؟ أين ستقيم؟ وكأنها تعرف سلفاً كل أجوبتك، لذلك تختم استقبالها لك بعبارة جافة جادة تشبه سؤالاً تحذيرياً: «هل تعرف أنه يتوجب عليك عدم مغادرة بيتك لمدة 14 يوماً حسب القانون الكندي؟».

من غرفة تطل على حديقة خلفية، ثمة بقايا مطر صباحي على النافذة، وثمة شمس خجولة تدفع دفئها نحو العشب، أرقب العصافير السعيدة الحرة الشجاعة، عصافير لا تعرف الهلع، ولا تخاف من المستقبل. في تلك الغرفة العلوية، أفكر بقيمة الحياة في ثامن أيام الحجر المنزلي، وأكتب هذه الكلمات بقلق، منتظراً يومي الرابع عشر.

– شاعر وصحافي سوري

أخبار ذات صلة

مرايا الوجوه وظلالها… شعرياً

تستند الشاعرة عائشة بلحاج، في ديوانها «قبلة الماء» الصادر حديثاً عن دار «روافد» بالقاهرة، على حجر الذات، فمنه يبدأ عالمها وإليه يؤوب، في ترحال شعري شيق، يحفه فراغ الفقد، وتطوحات الأزمنة والأمكنة، والحنين إلى البئر الأولى حيث ملامسة الأشياء في دفقها البكر. وتبدو مراوحة العمى والبصيرة، كأنها التمثيل الأقوى، والشقي للذات في مواجهة العالم، فصداه يتردد بخفة في ثنايا النصوص، من خلال علاقة مشابهة لا تذعن كثيراً للمقابلات الضدية، وإنما للمشترك المستتر فيما بينها، فهناك عمى يشبه البصيرة، وبصيرة تشبه العمى؛ بينما يمارس الحجر غوايته وانزياحاته مشكلاً علاقة حميمة مع الظل؛ ظل النص في الوجود، وظل الوجود في النص، في حركة صاعدة تتنوع دلالتها ورمزيتها صعوداً وهبوطاً.

بديهياً، لا يشبه حجر الذات حجر الفلاسفة، فالأول مقوم شعري مجازي لإكساب الذات القدرة على العيش والانغماس في الحياة، والثاني مقوم مادي مسكون بروح الأسطورة، يستهدف تقييم الفلاسفة وتشبيههم بالمعادن، وتحولها في عملية الانصهار من الرخيص إلى النفيس. لكن، رغم هذا الفارق بين الحجرين، ثمة خيط شفيف يجمع بينهما، يتجسد في أن كليهما بمثابة قناع لحَجره الذي يتكئ عليه. الذات الفلسفية تسعى من ورائه إلى الوثوق والرسوخ وتثبيت الحجج والبراهين العقلية في تفسير ظواهر الوجود. بينما تتخذه الذات الشعرية نواة لولادة جديدة، وتتخفى تحته لدرء أذى العالم ومفارقاته الموحشة، كما تحوله أحياناً إلى لعبة، لكسر علاقة الوجود بالتضايف التي يفرضها منطق الأشياء والعناصر، ويضمرها عنوان الديوان، بين القبلة والماء، ويعمل على زحزحتها من سياقها النمطي المعتاد (شرب الماء) وابتكار علاقة فنية تتجاوز كل هذا، وفي الوقت نفسه، تسعى للخروج بالذات من حيز التضايف الضيق، إلى براح المغامرة، حيث الماء رمز للحياة والنماء، وهو أيضاً رمز للغرق وانخطاف الحياة، لكن قبلته ابنة الصيرورة، قادرة على أن تجدد نفسها في انخطافات أخرى يؤسسها حجر صغير، كعتبة لوجود مغاير، وولادة جديدة، يستقي منها النص حيويته، ناهيك بأن الماء يبرز كدال مركزي في الديوان، يملأ فراغ الشقوق والفجوات، في الجسد والروح والعناصر والأشياء، مثلما تقول الشاعرة في نص «رائحة موتي، أعرفها»:

«أُشرع جسدي للماء

جثة تحتضر

وأطفو.

رائحة موتي، أعرفها

على تمثال أبيض يظلله أخضرُ نهريٌّ

يتفرج بحارةٌ عابرون

من الماء إلى الماء أطفو

من المحيط إلى أبعد يابسة

بحارة بلغوا عن امرأة تغرق

حين اقتربوا… ضحكوا

رددوا في أجهزة الرادار: it,s Joke،

ثمة غبي أسقط دميته».

تؤطر دلالة الماء كمفتاح للحياة لدلالة أعمق ينصب فيها جوهر الرؤية في الديوان، فثمة حلم دائم بميلاد مغاير يومض في أفق النصوص كزمن هارب، مهمش ومنسي، مشكلاً جوهر المعنى وما وراءه، ويبرز وعي الذات بذلك منذ لطشة الإهداء، حيث تهدي الشاعرة الديوان لطفل لم تنجبه، وإلى أمها أيضاً: «إلى روح طفلي الذي لم أُنجب، أيمن، وإلى أمي عالية». يتقدم الطفل مقام الأم، وفي الصفحة التالية تردف الإهداء بمقولة للكاتبة الروائية الأميركية الراحلة سوزان سونتاج: «كل شيء، يبدأ من الآن – أنا أولد ثانية».

يوحي تفكيك الإهداء وما يرشح به من علائق مستترة في اللاوعي، بأن الذات الشاعرة تريد أن تقول لقارئها: هذا هو الديوان، ولادتي الجديدة الثانية، بعد ولادتي الأولى من رحم أمي، إنه طفلي المتخيل الذي لم أنجبه بعد في العالم الواقعي، هنا أستطيع أن أحبو عليه، أعلمه اللعب مع الحياة، فوق هذا الحجر الصغير، لينمو ويكبر في ظلاله الوراقة… يبرز هذا على نحول لافت في قصيدة «قبلة الماء» التي وسمت عنوان الديوان، ومثلما تقول:

«ولدت لأرطِّب

جفاف ريقي

بقبلة الماء.

من الذي يتنفس

التراب باسمي:

بخفة سمكة

اكتشفتْ أصلها المائيِّ

أنزلُ خطوة خلف أخرى

أطفو على الكؤوس

ولا تفيض بي».

يستعير النص روح السوناتا الموسيقية في دفقات شعرية حانية، مشرّبة بنبرة من الشجن الداخلي، تنداح في نغمات تبدو مبعثرة على السطح، لكنها منذغمة في التكوين الداخلي لبنيته الصورية والنفسية، تشد ثقلها وخفتها، فيما تشتبك الذات بحجرها الصغير مع أحجار أخرى جارحة وقاسية. وتلجأ الشاعرة لتنمية كل هذا إيقاعياً، بتقطيع امتداد الجملة المتصلة، فتكتب على سبيل المثل «ولدتُ لأرطب» ثم في السطر التالي، تكتمل الجملة بلام التعليل في «جفاف ريقي».

إن الأمر لا يتعلق بصرياً هنا بشكل الطباعة والفراغ في الصفحة، وإنما بمحاولة قطع النص حتى لا يصبح مرثية للذات المثقلة بالعطش وشح الآخر، وإيثاره لنفسه، وعدم مبالاته بالصمت المكبوت المتخفي وراء الكلام.

يحتفي الديوان في عدد من النصوص بما يمكن تسميته «مرايا الوجوه» يدفع بها فوق حجر الذات، وعبر سياقات خاصة مشحونة بعوالم الطفولة والذكريات، من أبرزها صورة الأب والأم، ففي نص بعنوان «أحاول إيقاد نار أخرى في أحجاري» تستحضر صورة الأب، في حوارية يمتزج فيها تأمل حقائق البشر والحياة الصعبة، بلحظات من الانكشاف الخاصة مجدولة بنفس صوفي حار، تطل رائحته من نوافذ العمى والبصيرة، كأنها محاولة لملء فراغ بارد، خمدت ناره، ولم يعد ملاذاً للروح والجسد.. تقول في هذه الحوارية:

«كل شيء يغادر في آخر الممر.

ولا يبقى سوى الندم، ولا يعانق الفراغ سوى خوائه

لكن ليس للفراغ ذراعان تعانقان. ليس له فم يقبل ولا قلب ينبض

إنه ما لم يكن في الحسبان، جاء ليملأ المساحات التي ظننا أنها لن تبقى

قال: ليس ذنبه أن الأمكنة فقدت صفاءها

وتلك قصة قديمة، لا وقت لحكيها

ادخلي بسرعة قبل أن يروكِ

لكنهم عميان، قلت».

ومن مرايا الوجوه، وجه الشاعرة نفسها، حيث تحاور أحرفه، كأنها تجسيد لملامح أخرى وراء الوجه نفسه، كما تستحضر ملامح شعراء معينين على سبيل التناص، لكنه تزييني عابر لا يثري النص بعلاقات جديدة: بسام حجار، وديع سعادة، سليم بركات، عبد الله زريقة، وغيرهم، وتنتصر للمرأة وتدافع عن هويتها كأنثى، بعيداً عن صخب النسوية والعنصرية الذكورية وغياب العدالة الاجتماعية، وهو ما يتجسد على نحول لافت في نصي «أكتب على ساق واحدة» و«أحمر شفتيها قبلات لا تتكرر»، وهو آخر نصوص الديوان، موحدة ببن خصوصية المرأة والرائحة والحنين، والذهاب إلى العمل والسوق، حتى الجنون والوقوع في الحب، كما يطل الموت كمرثية للأمل في «تستفز الموت» وهو مهدى إلى «أيمن» الطفل الذي لم تنجبه، تتخيله في البيت يداعبها ويطوق عنقها، وتمطره بالقبلات، كمل يطل الموت مسكوناً بالسخرية والتهكم في «هيكل عظمي لوردة» و«جارتي المقبرة» و«اختاري وجهاً للموت»… تقول الشاعرة في معرض اللعب مع مرآة اسمها، عبر «عجلة الأيام»:

«ها اسمٌ، أعصره لأخرج بين العين والشين

ألفاً مائلة

همزةً رخوة بكسل السكارى المغمى عليهم

لا الجدران جدراناً

لا مفاتيح تجد طريقها إلى أبواب

أخرج…

كأني لم أركض قبل الألف/ بعدها

لم أتعلق بها

لم أتدحرج على أفقها

لم أرقص معها في ذبح

يمتد من الألف إلى التاء».

في الختام يبقى أن أقول إن هذا الديوان يعبق برذاذ رومانسية ناعمة، تبدو لطيفة وشيقة، لكنها تجعل صخبه وضجيجه المشبوب في كثير من النصوص لا يبرح السطح، ومن ثم لا يتحرك حجر الذات أبعد مما يعتمل في مرآته الخاصة، ومع ذلك يؤكد الديوان صوت شاعرة لها حضورها المتميز، آمل أن يشاكس السطح والعمق معاً في أعمالها المقبلة.