شعر بول فاليري الإنساني الضخم

في مقالته «التقليد والموهبة الفردية»، كتب ت. س. إليوت عن المعتمد (الكانون) الأدبي بوصفه «نسقاً من النُصُب». ومع أن العديد من النصب التذكارية التي ليست جديرة بالاحتفاء – نصب لروبرت إي. لي، كرستوفر كولومبوس، وآخرين – نشرت مؤخراً، فإن إعادة تقييم الأعلام في الأدب عملية مستمرة منذ عدة سنوات: إليوت نفسه، الذي هيمن على المشهد الأنغلوفوني مثل تمثال رودس، يبدو الآن أقرب إلى متحدث بليغ وغريب الأطوار باسم التقاليد الإمبراطورية.

لقد تحقق لبول فاليري (1871 – 1945) القدر الملتبس في التحول إلى أحد النصب التذكارية أثناء حياته، أن يجسد «رجل الأدب»homme des lettres) ) في جوهره. بوصفه عضواً في الأكاديمية الفرنسية، كان ممثل فرنسا الثقافي في عصبة الأمم والمحاضر المعلق الذي لا يكل. المناصب الأكاديمية التي احتلها مما ينوء به نصف دزينة من الأساتذة. الكتب التي نشر تربو على 20 كتاباً في أجناس مختلفة؛ شعره، الذي ينهض عليه معظم سمعته، يعد جزءاً بالغ الصغر من الكل.

كان فاليري في بدايته مساعداً لبطريرك الرمزية ستيفان مالارميه، ومشاركاً متحمساً في الحركة «الانحلالية» – الصنعية، الجمالية المفرطة – التي تزعمها ج. ك. هايسمانز. قصائد «مجموعة أشعار قديمة» (1920) التي كتبت قبل أزمة 1892 الفكرية التي قادت فاليري إلى التخلي عن الشعر لعقدين، هي تمارين شكلية مذهلة ودقيقة، مكتنزة بزخارف نهاية القرن: شخصيات كلاسيكية (هيلين، فينوس، أورفيوس، نارسيسوس) تتخذ أوضاعاً وتلقي خطباً؛ شخصيات أنثوية واهنة تومئ في نشوة جامدة؛ وكثيراً ما يعثر المرء على «اللازوردي»، تلك الزرقة الشعرية المهيمنة على نهاية القرن التاسع عشر.

في عام 1912 أعاد أندريه جيد والناشر غاستون غاليمار، فاليري، إلى الشعر، مقترحين جمع أعماله المبكرة. بدأ ينقح قصائده التي تعود إلى ما قبل عشرين عاماً، وبدأ ما رأى أنه وداعية للشعر في 40 سطراً. بعد أربعة أعوام، صارت الأربعون قصيدة «بارك الشابة» ذات الـ512 سطراً، أعظم قصائده وواحدة من روائع الأدب الفرنسي المعروفة.

مثل قصيدتي مالارميه «هيرودياد» و«بعد ظهيرة إله الريف الأسطوري»، تأخذ قصيدة «بارك الشابة» شكل مونولوغ تتحدث فيه إحدى «الأقدار»، أو البارك. هي فتاة على شرفة البلوغ، ممزقة بين الذاكرة والمعرفة المسبقة، مستيقظة على غوامض الرغبة الجنسية:

أيتها الأشباح العزيزة الصاعدة، التي يتماهى عطشها مع عطشي،

رغبات، وجوه مضيئة… وأنت، يا فواكه الحب،

هل منحتني الآلهة هذه الأشكال الأمومية،

الانحناءات المشعة والثنيات والكؤوس،

لكي تعانق الحياة معبد اللذة

حيث الروح الغريبة تمتزج بالعودة الخالدة، وتستمر البذرة والحليب والدم بالتدفق!

إنني مملوءة بضوء الرعب، بالانسجام الفاسد!

حركة القصيدة أوبرالية، مسرحية، حسب تحرك (بارك) عبر الأحلام والذاكرة والتطلعات. إنها تفكر في الانتحار وترفضه، مسمّرة دائماً بمفارقة وجودها: أن هذه الروح الخالدة، القادرة على أكثر التصورات كمالاً، مربوطة بجسد فانٍ، ممزقٍ بالانفعالات والعواطف.

لم ينجز فاليري مرة أخرى ذروة الطاقة والتوتر كما في «بارك الشابة»، مع أن «المقبرة البحرية»، القصيدة المركزية في ديوان «تعاويذ» (1922) تحقق ربما قدراً أكبر من العمق. أشهر قصائده تأملات حول قضايا «كبيرة»: الحياة والموت، التقاليد، الذاكرة، الحنين، وجودنا الجسدي في علاقته بكمالنا الروحي الذي يبدو أن الفن يمنحنا لمحة منه. مونولوغ يقوله ثعبان الجنة، «تخطيط لثعبان» Ébauche d’un Serpent) ) عبر (الشاعر الإنجليزي) و. ه. أودن عن إعجابه به قبل أن يعده «محاكاة ساخرة» بعد 25 عاماً، ينجح الثعبان في استقطار معظم الحجج اللاهوتية التي يقولها (الثعبان) في قصيدة جون ملتون (الفردوس المفقود) – وأكثر منها – في أسطره المائتين وخمسين (….).

إذا كان «أستاذه» مالارميه، الكاهن الأكبر في ديانة سحرية، خيميائي اللغة، فإن فاليري تطلع إلى أن يكون الكيميائي، مكتشفاً علمياً شديد التدقيق للكلمات مجتمعة. في عام 1889، وهي فترة مبكرة، قدم فاليري «مفهوماً للشاعر جديداً وحديثاً بالكامل. إنه لم يعد المجنون الأشعث الذي يكتب قصيدة كاملة في ليلة واحدة محمومة؛ هو عالِم هادئ، عالِم جبر تقريباً، في خدمة حالِمٍ مرهف»، بتعبير إليوت في مقالته «من بو إلى فاليري»، «لقد أعيد تنسيق البرج العاجي ليصير مختبراً».

المفارقة في هذه الفكرة الحديثة في ظاهرها حول العالم – الشاعر هي الموضوعات التقليدية، بل التي عفا عليها الزمن، التي يطرحها فاليري بإلحاح – الحب، الموت، القدر، الجمال – وعالم الحداثة الذي يرفضه في الغالب. قد يستغرب القارئ المعاصر لانقياد فاليري بقوة، ليس فقط للأشكال التقليدية من الشعر الفرنسي، وإنما لمفردات معقدة والتفافية، لنوع من المجازية المتواصلة والمحيرة أحياناً. الشمس التي تمشي فيها «قدر» (بارك) ليست «الشمس sol» بالفرنسية السهلة، وإنما هي «الإله المشع» («le dieu brilliant»)، نفس الأشواك التي تمزق فستانها هي «ورد بري متمرد» («la rebelle ronce»).

مختارات ناثانييل رودافسكي الجديدة من قصائد فاليري، «فكرة الكمال: شعر ونثر بول فاليري» (2020)، إضافة تأتي في وقتها. ترجماته أكثر طزاجة من أي ترجمة إنجليزية سابقة، أكثر صحة من حيث اللغة السائدة من ترجمة ديفيد بول، مترجم برنستون/ بولنجن. لقد اضطلع رودافسكي – برودي بمهمة بالغة الصعوبة. ففاليري لا يكتب فقط أبياتاً مقفاة ومنتظمة إيقاعياً، ولكن شعره يمثل أيضاً (بعبارة المترجم) «نسيجاً كثيفاً من السجع، القافية الداخلية، المعاني المزدوجة، الصور المتحركة، تشابهات تشع بين كلمة وأخرى في أبيات متباعدة».

ليس بوسع رودافسكي – برودي سوى أن يوحي بالنسيج المتأصل في الأصوات الفرنسية في ترجمته الإنجليزية. لحسن الحظ أنه لا يحاول إعادة إنتاج الأشكال الشعرية كما هي لدى فاليري. في حين أن ترجماته تأتي في أوزان إنجليزية منتظمة – قرار يقول عنه إنه «ذو صلة بمواجهته مجموعة مشابهة من القيود الشكلية، من الممارسة، كتلك التي تتسم بها أعمال فاليري، مثلما تتصل بإيجاد ما يشبه إيقاعاتها المعقدة» – فإنه يحجم عن محاولة محاكاة قوافي فاليري (وهذه قمة إفرست التي تتناثر حولها جثث مترجمين سابقين).

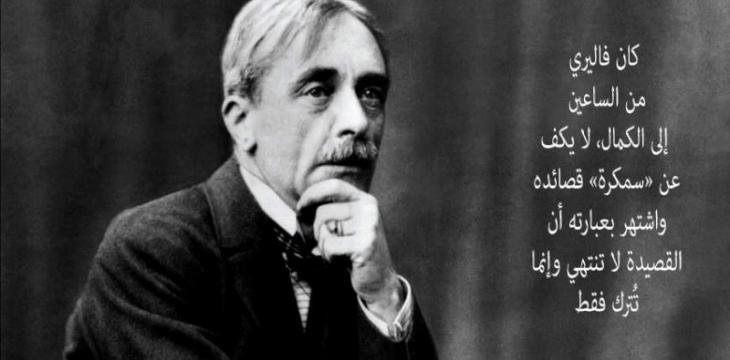

«فكرة الكمال» عنوان مناسب، لأن فاليري كان من الساعين إلى الكمال، لا يكف عن «سمكرة» قصائده. اشتهر بعبارته أن القصيدة لا تنتهي، وإنما تُترك فقط. كان على ناشره عملياً أن ينزع مخطوطة «بارك الشابة» من يده. كتب إليوت في مقدمته لمجموعة «فن الشعر» الصادرة عام 1958 عن فاليري: «لقد كان أكثر الشعراء وعياً ذاتياً»، وإلى حد بعيد كان الموضوع الرئيس لفاليري هو ما يفعله إحساسه. يتضح ذلك في عودته المستمرة إلى شخصية نرسيس، الشاب المذهول بانعكاس صورته. في القصيدة النثرية «الملاك» («L’Ange»)، وهي آخر أعماله (مع أنه كان يراجعها منذ 1921)، ينظر الملاك إلى صورته في النبع، ولا يستطيع أن يوفّق ما بين مرأى «رجل يبكي» وهويته الفكرية. كتب: «قال الملاك: الكائن الخالص الذي هو أنا، الذكاء الذي يمتص بسهولة كل الخليقة دون أن يؤثر فيه أو يغيره أي شيء من ذلك، لن يتعرف على نفسه في هذا الوجه الطافح بالحزن…».

من الإضافات المهمة في «فكرة الكمال» – والتي تبرر العنوان الجانبي «شعر ونثر» – سلسلة من الاقتباسات المتسلسلة تاريخياً من «أعمال» فاليري، أو مذكراته. بدأ فاليري يكتب مذكراته عام 1894، وكان يضيف إليها كل صباح طوال ما تبقى من حياته. تغطي المذكرات كافة اهتماماته الشاسعة – ومنها الشعر، الفلسفة، علم النفس، علم الجمال، الموسيقى، الفن، السياسة – ولم تُحرر صفحاتها الثمانية وعشرون ألفاً بالشكل المناسب حتى الآن. الجزآن الضخمان من الأعمال في طبعة «بلاياد» عالية القيمة (1973 – 1974) تضم 10 في المائة فقط من الكل.

ربما تكون الاقتباسات التي تضمنتها مختارات رودافسكي – برودي في 57 صفحة الأكبر بين ما أتيح لقراء الإنجليزية من المذكرات. التأملات في علم النفس والحنين، والسبحات الفلسفية، ستكون مألوفة لقراء مقالات فاليري. لكن بعض المقاطع تظهر الشاعر من حيث هو ملاحظ مدقق لتفاصيل الواقع الطبيعي والمدني. تمنحنا هذه لمحة عن عالِمٍ – شاعرٍ مختلفٍ جداً: الشاعر الأميركي وليم كارلوس وليمز الذي سيقارن ممارسته (في القصيدة الطويلة «باترسون») بممارسة ماري كيوري، استقطار واقعٍ مشاهَد في جوهره المشع مثلما استخرجت كيوري الراديوم من معدن البتشبلند.

تظل «بارك الشابة» و«المقبرة البحرية» أعمالاً رائعة، مدهشة وعميقة. ومع ذلك فإن كلاسيكية فاليري الشكلية الجديدة تبدو أكثر ابتعاداً عن القارئ المعاصر من أعمال معاصريه الأصغر سناً. أندريه بريتون، بليز سيندرارس، حتى غيّوم أبولينير (الذي توفي عام 1918): يبدو هؤلاء أكثر حداثة وانسجاماً مع عالم في حركة مستمرة واتصالات جماهيرية. ومع ذلك سيكون من الخطأ إلقاء فاليري في مقبرة للنصب المهملة. ذلك أنه ليس من شك في جمال وقوة أفضل كتاباته، والمآزق الإنسانية التي تتناولها أعماله – الموت، التجسد، الحنين إلى الكمال – تظل مهمة بالنسبة لنا.

– عن «هايبر أليرجيك»،

8 أغسطس (آب)، 2020.

تحرير الحياة من قبضة العادة والزمن و

يشيد الروائي عزت القمحاوي كتابه «غرفة المسافرين»، الصادر أخيراً عن «دار النشر المصرية اللبنانية» بالقاهرة، على طراز عامر بالمشاهدة والخيال، فيبدو كأنه ترحال مفتوح بحيوية على براح الزمان والمكان، يوسع من مدارك الحياة، ويكشف فيها لقطات وزوايا نظر جديدة وطازجة.

تنعكس هذه الروح على قاموسه واستعاراته اللغوية، فلا تقتصر على فضاء المطارات والمزارات وطرائق السياحة، بل نجد ما يشي بالترحال داخل النفس البشرية، ولو عبر حكاية مُلهمة، لذا يستهل كتابه بفرضية يُشارك بها قارئه وهي أن «من لم يسافر، ولو عبر قصة في كتاب، لم يعش سوى حياة واحدة قصيرة»، فالسفر لديه ولع نبيل «يُوحّد البشرية»، قادر على جمع شتات الإنسان في كل مكان منذ ألم الوجود الأول، وهو ذلك الزاد الذي يقتات عليه ما استطاع إلى الحياة سبيلاً، ووسيلته للعيش المُكثف «طالما أن وقتنا على الأرض محدود».

تنحاز «غرفة المسافرين» للسفر باعتباره الفعل الإنساني القادر على ضخ المشاعر في أوردة العمر القصير، سواء تلك التي ترتبط بزيارة أي مكان جديد، أو تلك الأسفار المُلهمة في الأدب والسينما، إذ يعيد قراءة أعمال أدبية عالمية، ترافقه في أسفاره، وتتبادل معه الموقع في حقيبته، إلى أن جمعهما «الآي باد» في مكتبته الإلكترونية التي حلًت محل الكتب الورقية في أسفاره، لا سيما «الموت في فينيسيا» لتوماس مان، و«الأمير الصغير» لأنطوان دو سانت إكزوبري، مروراً بنصوص مُتفرقة منها كتاب تاركوفسكي «النحت في الزمن»، و«مدن لا مرئية» للكاتب الإيطالي إيتالو كالفينو، والأرجنتيني ألبرتو مانجويل، مروراً بسرديات لنجيب محفوظ ويوسف إدريس وإحسان عبد القدوس، واتكاءات متفرقة من القصص الديني والتاريخي، كما في رحلة نوح وطوفانه، وسليمان وملك الموت، وأخرى ترتكز على ملاحم شعرية تاريخية على غرار أوديب وجلجامش.

يسعى الكتاب، الذي يقع في 235 صفحة، إلى تحرير الحياة من تهديدات الزمن المقيمة «الزمن عدونا الخفي نرى أثر عبوره فحسب، ونسافر على أمل الإمساك به. يبدو المكان، ظاهرياً، هدف مطاردتنا، لكن في العمق نحن نطارد الزمن: نعود إلى أماكن الطفولة بأمل يائس في استرداد الزمان الذي قضيناه فيها، ونسافر إلى أماكن جميلة بعيدة، وفي داخلنا تصور ساذج بأن الموت لا يصلها»، وتحرير يوميات الحياة من «عاديتها» عبر محاولة التفتيش في عناصر السفر عن ملامح للتدبر والدهشة. هو يرى مثلاً في الطائرة التي يرتادها المسافر أبعد من مجرد وسيلة مواصلات ضخمة، بل وسيلة فانتازية لـ«تمثيل الحياة»، ففضاء الطائرة جله لدى الكاتب أقرب لعرض مسرحي يتقاسم بطولته الركاب وطاقم الضيافة ليندمجوا جميعاً في نص غير مكتوب «يشربون، ويأكلون، يتمشون، ينامون، يقرأون، يتبادلون التحايا ونظرات الإعجاب، يلتقطون لأنفسهم صوراً تذكارية مع نجوم ذلك المجتمع الطيب ويطلبون توقيعاتهم على دفاتر يومياتهم»، لقطات تشق عرض السماء، وهي تمارس روتين الأرض ودرامياته، فالطائرة حياة المسافرين المؤقتة، وأحياناً ساعاتهم الخطرة، إنها العالم الأرضي وهو يحلق عالياً».

في هذا السياق، يستدعي القمحاوي «كمال» بطل رواية «رجوع الشيخ» لعبد الحكيم قاسم وهو على متن الطائرة، الذي يتخيله بقوله «لم ينطل عليه تمثيل الحياة، وظل محافظاً على وساوسه بشأن ذلك الكيان الجسيم المعلق في الهواء، وبقي في انتظار احتمال السقوط الوارد جداً، وبدلاً من تأمل جمال المضيفات، ترك العنان لغضبه من طريقتهن في التزين على طراز واحد في قص الشعر وطلاء الشفتين وتكحيل العينين. حتى ابتسامتهن اعتبرها تكشير أنياب، ولم يعجبه أنهن يضعن أمام المسافرين وجبات موحدة، وعندما اختفين توهم أنهم يدبرن مؤامرات شريرة، لم تلبث أن أسفرت عن اهتزاز مخيف للوحش الطائر». ينظر القمحاوي لبطل «رجوع الشيخ»، المُرتعد من «تمثيل الحياة» على متن طائرة، باعتباره نموذجاً للكثيرين الذين ينظرون لهبوط الطائرة كطوق نجاة، وفي تلمس الأرض سيطرة على حيواتهم، تلك الوجوه التي التقت على سطح الطائرة لساعات طويلة، الآن يعودون غرباء من جديد أمام مخرج الحقائب يتدافعون بجشع على باب الخروج.

وأياً ما كانت وجهة السفر، يرى الكاتب أن كل الأماكن تصلح موضوعاً للحلم، فالأماكن، على حد تعبيره، لديها القدرة على خلق مجانين يعشقونها، والعاشق قد يجهل أسباب عشقه، فضوضاء القاهرة التي قد تنتهك لحظات الحميمية قد تكون هي جل أحلام آخرين ملوّا من سكون مدنهم، ولعل هذا الطرح واحد من أبرز أسئلة الكتاب، عن تلك المشاعر والأحاسيس التي تتشربها الأماكن، التي قد لا تكون سوى وحي مخيلة السائح، أو زخارف نصوص الكُتاب والرحالة.

ينحاز الكتاب لرُواة القصص في كل لحظات الرحلة، بداية من الدليل السياحي، وحتى موظف الفندق، مروراً ببائع عابر لسلال من البامبو، أو نادل المطعم الذي قد يحكي لك قصصاً أسطورية لمؤسسي المكان، ينظر لهم جميعاً باعتبارهم أجزاء من الحكاية الخاصة التي بوسع كل إنسان أن يحتفظ بها كموطن للذكرى، كما ينحاز الكاتب هنا لروح الدهشة والطفولة في تلقي الأشياء، إلا أنه في موضع آخر من الكتاب يجد في السفر خطة قد تُفيد المسافر الموشك على الموت في الركض بين عجائب الدنيا الضخمة الصاخبة، أو ما يصفه بـ«حرق ما تبقى له من وقت في الحياة دون تفكير في معضلة الفناء»، ويستدعي هنا من ذاكرته السينمائية، التي يمتلئ الكتاب بمشاهدها، فيلم «ذا باكيت ليست» لبطليه الملياردير (جاك نيكلسون) والفقير (مورجان فريمان) اللذين يجمعهما القدر في غرفة في مستشفى ليضعا سوياً قائمة بالأحلام التي يرغبان في تحقيقها بعد الشفاء، وبعدما يُعلمهما الطبيب أن أيامهما باتت معدودة يقرران رغم المرض المقيم تحقيق رحلتهما وأحلامهما حول العالم في ارتحال من الرغبات المؤجلة، وكأن الحياة ابنة تلك اللحظات القصيرة العابرة.

«خانة الشواذي»… رواية المنفى السياسي

في رواية «خانة الشواذي» للروائي عبد الخالق الركابي الصادرة عن المؤسسة العربية للنشر في بيروت عام (2019)، يعود بنا الروائي إلى مسقط رأسه، مدينته الأثيرة (بدرة) الحدودية المحاذية لإيران لتكون فضاءً لحركة الأحداث والصراعات التي ستشهدها الرواية، وبذا ستكون هي البنية المكانية المولدة للأحداث اللاحقة، وإن كانت تمتد مكانياً إلى مدينة بغداد أيضاً، كما تتحرك زمنياً عبر فترات زمنية مختلفة من تاريخ العراق، من خلال إشارات دالة تضيء تاريخية الزمان والمكان معاً.

ويبدو أن عودة عبد الخالق الركابي إلى مدينة بدرة، ليست من باب النوستالجيا الطفولية، بل لارتباط ذلك بعنوان الرواية، حيث اعتادت الحكومات العراقية المتعاقبة على إرسال المعارضين السياسيين إلى المنفى في مدينة بدرة. وهذه الثيمة، أعني حجز المنفيين في بدرة، كانت جوهر رواية عراقية سابقة هي «المبعدون» للروائي هشام توفيق الركابي، وهو ما يفتح الباب للحديث عن ظاهرة رواية المنفى في الأدب العراقي.

هذه الرواية، تختلف عن رواية «المبعدون» لأنها اكتفت بالتقاط أنموذج فردي واحد متمثل في وصول المنفية السياسية (ملاك عيسى) إلى بدرة لأسباب سياسية. وتتحرك الرواية بين جيلين أو أكثر، من أبناء بدرة، فهي، إلى حد ما، رواية أجيال.

يبدأ السرد الروائي من خلال شخصيات الجيل الأحدث من منطقة الحاضر، لكنه سرعان ما يعود لتقليب صفحات الذاكرة للتعريف بشخصيات الجيل الأول.

ويبدو أن الروائي كان قد وضع هيكلاً دقيقاً لروايته، يقرب من هيكل القصص البوليسية، ذلك أنه كان لا يقدم الحقائق في وقت مبكر، أو دفعة واحدة، بل يرجئها، لتشويق القارئ، ولأن موعد الكشف عنها لم يحن بعد. لذا كان المؤلف يطلق على ذلك مصطلح «كلمات متقاطعة»، أو «نصف الحقيقة»، أما النصف الآخر فكان يرجئه إلى الصفحات الأخيرة من الرواية، بعد أن راحت تتكشف تدريجياً الشفرات والرموز والأسرار الغامضة التي بقيت طيلة هذا الوقت مجهولة.

ورغم كون الرواية متعددة الأصوات (بوليفونية) تشارك في سرد أحداثها الكثير من الشخصيات الأساسية والثانوية في الرواية، إلا أن الراوي الرئيس المهيمن على السرد، وبطل الرواية هو (نزار) الطالب في أكاديمية الفنون، والذي يجمع بيديه كل خيوط السرد وأسراره.

ويبدو لي أن (نزار) ليس من أبناء مدينة بدرة، وإنما من إحدى قرى بعقوبة، وأن معظم المعلومات التي استقاها كانت من خلال خزين رسائل صديقه (طه طاهر) ابن مدينة بدرة، الذي هاجر إلى كندا، فضلاً عن ملف التحقيق مع والده (طاهر) الذي احتفظ به المحامي (نجيب بيك) وسلمه في النهاية إلى (نزار) وفيه الإجابات الحاسمة عن الكثير من الأسئلة والأسرار الغامضة التي لم يكشف عنها من قبل. ويمكن القول بأن (نزار) يعد أيضاً بمثابة مؤلف الرواية، لأنه كان دائماً يتحدث عن وجود مثل هذه الرواية والتي تتطلب روائياً محترفاً لكتابتها، وتحويل مادتها الخاصة إلى عمل فني مقبول، وهو ما يضع الرواية في فضاء الميتاسرد.

ومن الملاحظ أن الروائي قد آثر أن يضع هندسة سردية خاصة لروايته من خلال عملية التمفصل الروائي تساهم في تحقيق الوظائف الأساسية للسرد، وفي مقدمتها التمهيد لخلق الجو الروائي، والتعريف بالشخصيات الأساسية، والإيماء إلى عناصر الصراع داخل الرواية، وتصعيد هذا الصراع تدريجياً نحو الذروة climax، وأخيراً السير بالسرد نحو انحلال الذروة Anti – Climax. ولذا وجدنا المؤلف يقسم روايته إلى أربعة أبواب أساسية، سرد هذه الأبواب الأربعة يتم من خلال شاشة وعي بطل الرواية (نزار)، وكل باب من هذه الأبواب يحتوي على مجموعة من الفصول التي يتناوب على سرده عدد من الرواة.

هذه الهندسة الروائية ليست اعتباطية، وإنما مدروسة جيداً. إذ يقتصر الباب الأول «كلمات متقاطعة» على التعريف بالعالم الروائي وشخصياته، ليضع القارئ داخل المشهد الحقيقي، وليكون قادراً على سبر أغوار الأحداث الأساسية المتصاعدة في الرواية. ويكون الإيقاع الروائي في هذا الباب هادئاً وبطيئاً من خلال الاعتماد على الوصف والتعريف والإضاءة.

أما الباب الثاني «حب خلف الأسلاك» فيشهد تصعيداً جزئياً في الأحداث الروائية، حيث يلقي المؤلف حجراً ليحرك البركة الساكنة. ويتمثل هذا الحجر بوصول منفية سياسية هي (ملاك عيسى) إلى بدرة، وهو حدث استثنائي في تاريخ المدينة يستقطب اهتمام الناس، ويلفت نظرهم إلى موضوع النفي السياسي الذي صار يشمل المرأة، بالإضافة إلى الرجل. ويبدأ الإيقاع السردي في هذا الباب بالتوتر والشد والتصاعد تدريجياً.

أما في الباب الثالث «نصف الحقيقة» فيضعنا المؤلف في ذروة الحدث الروائي وصراعاته، لكنه يخفي نصف الحقيقة الأخرى في جزء من اللعبة التي تعتمدها القصة البوليسية عادة بالإبطاء والمواربة والإرجاء حيث تميز الإيقاع الروائي هنا بالتسارع والتفجر أحياناً.

ويأتي الباب الرابع والأخير «الماضي حاضراً» ليضع النقاط على الحروف ويستكمل النصف الآخر من الحقيقة، من خلال تقديم تأويل وتفسير للكثير من النقاط الغامضة التي حيرت القارئ. وينحو الإيقاع الروائي في هذا الباب إلى الاستقرار الجزئي تماماً مثل «القرار» في مقطوعة موسيقية.

يبدأ الروائي روايته باستهلال مثير وواعد، كنا نتوقع أن نجد له مثيلاً في الفصول التالية، وأن لا يظل يتيماً ومحدوداً. إذْ نجد في هذا الاستهلال نمطين من السرد: سرد بالكاميرا السينمائية، وسرد بالكتابة الروائية:

«وتتبعت عدسة الكاميرا الحفرة حتى سويت بالأرض، فلم تعد تتميز عنها إلا بنوع التراب في تناقضه مع حفرة الأعشاب، وقام المصور بعدها بحركة بطيئة من عدسته استعرض بها المقبرة التي بدت أقرب إلى حديقة». (ص 7) ونكتشف لاحقاً أن هذا السرد بالكاميرا كان جزءاً من فيديو عن عملية دفن (طه) في إحدى المقابر الكندية.

ثم ينتقل السرد، ربما عبر (عين كاميرا) أخرى إلى بطل الرواية وراويها الأساسي (نزار) وهو جالس خلف مكتبه في شارع حيفا ببغداد، بعد مرحلة التغيير بعد الاحتلال، يتأمل شاشة اللابتوب وهو يستذكر صديقه (طاهر) الذي هاجر إلى كندا، من خلال توظيف ضمير المتكلم (أنا) الأوتوبيوغرافي، والذي ميز سرده في الأبواب الأربعة.

ومن هذه اللحظة، وبحضور (اللابتوب) تبدأ تتشكل فصول هذه الرواية، وهي تجمع بين الماضي والحاضر من جهة وبين جيل الآباء، وجيل الأبناء والأجداد، من جهة أخرى، ولتنقل صفحات حية من تاريخ العراق السياسي الحديث وبشكل خاص المنفى السياسي فيه.

ومن باب الوفاء لذكرى صديقه الراحل (طه طاهر) شعر (نزار) بمسؤوليته في إنجاز ترميم لوحته الفنية المتميزة التي تعرضت إلى السرقة والتلف بعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003. وأيضاً في إنجاز كتابة الرواية التي وعد بها صديقه (طه).

وتحيل عملية ترميم اللوحة وإعدادها للعرض في معرض فني شامل للرواد، مكانة خاصة، حيث نشاهد (نزار) وهو منهمك ليل نهار لإنجاز عملية صيانة اللوحة. ومثلما أطلت هذه اللوحة على المشهد الروائي منذ البداية، فإنها عادت إلى لعب دور أكبر في نهاية الرواية، وخاصة عند عرضها في المعرض الفني الشامل، حيث أثارت الإعجاب، ولفتت انتباه المحامي (نجيب بك) من خلال اللقاء التلفزيوني الذي أجراه التلفزيون مع (نزار) والذي استغرق ثلاث دقائق، حيث أدى اهتمام المحامي (نجيب بك) إلى كشف الحقائق المجهولة عن مصير (طاهر) وبراءته، استناداً إلى ملف التحقيق الذي سلمه المحامي إلى نزار، ليكون المادة الأساسية للباب الرابع والأخير من الرواية والموسوم بـ«الماضي حاضراً» والذي عمد فيه المؤلف إلى استحضار الماضي المندرس ووضعه على منصة الحاضر، وربما يمكن القول، تأويلياً، إن الدور الذي لعبته لوحة (طاهر) الفنية شبيه إلى حد ما بدور لوحة (الموناليزا) لدافنشي في رواية (شفرة دافنشي) للروائي (دان براون)، فكلتاهما مهدت الطريق لفك الشفرات السرية الغامضة في الروايتين.

ورغم النسق الخطي المتصاعد لحركة الأحداث الروائية، إلا أن الزمن كان غالباً ما يتعرض لانكسارات وانقطاعات وارتدادات بفعل سرد الذاكرة الذي استحضر أكثر من فترة زمنية منصرمة ومنسية.

لقد كان الروائي عبد الخالق الركابي يحرك الأحداث والحبكات والشخصيات الروائية وفق تراتب خاص تمليه ضرورات السرد والتصعيد المستمر للصراع الروائي. وكانت أغلب أشكال السرد والاستذكار يتم من خلال وعي الشخصيات القصصية المختلفة، وهو وعي مبأر، لأنه يستغور الأعماق الداخلية لهذه الشخصيات التي كانت تقدم وجهات نظرها تجاه الأحداث والواقع الاجتماعي.

ومع أن السرد المهيمن في الرواية هو سرد بطلها (نزار)، الذي هو راويها الضمني، ووكيل المؤلف، إلا أن الكثير من شخصيات الرواية الرئيسة والثانوية قد أسهمت بفاعلية في صياغة نسيج الرواية، مما يجعل الرواية متعددة الأصوات (بوليفونية) لأنها أفسحت المجال للأصوات الأخرى لتعبر عن وجهات نظر بوسائل مختلفة.

هذا ويستدرجنا عنوان الرواية «خانة الشواذي» بوصفه عتبة نصية دالة، كما يذهب إلى ذلك الناقد الفرنسي جيرار جينيت، إلى الطبيعة السياسية لهذه الرواية خاصة عندما يوضع أحد المنفيين فيها. ومصطلح «خانة الشواذي» مصطلح شعبي عراقي يوظف للإشارة إلى المقاعد الخلفية في الحافلات القديمة، ويخصص عادة للفقراء، حيث يعاني الجالسون فيها من اهتزازات الحافلة ومطبات الطريق، وأحياناً يتقافزون مثل القرود أو «الشواذي». (ص 23)

– ناقد عراقي