مائة سنة كاملة هي المسافة الزمنية الفاصلة بين وقفة الجنرال الفرنسي غورو في قصر الصنوبر، في بيروت، ليعلن ولادة الكيان اللبناني الجديد، وبين إعلان حفيده الشاب إيمانويل ماكرون، من المكان ذاته، عن تصدع ذلك الكيان الذي أطلقت عليه السلطة المنتدبة آنذاك صفة «الكبير»، لا لاتساع رقعته الجغرافية ونفوذه السياسي، بل لأنها ألحقت به الأقضية الأربعة التي سُلخت عنه زمن الدولة العثمانية، وهو ما يعكس الطبيعة الملتبسة الرجراجة لجغرافيا الكيانات السياسية الجديدة التي تمخضت عنها اتفاقية سايكس – بيكو، والتي لم تحددها وقائع التاريخ وحده، بل موازين القوى القائمة على أرض الواقع، وما استتبعها من تقاسم للنفوذ بين الدولتين العظميين آنذاك. على أن ما تقدم لا يهدف بأي حال إلى دحض العناصر المؤسسة لصورة الكيان اللبناني وهويته ومعناه، فقد بات حقيقة جيوبوليتيكية واقعة، شأنه في ذلك شأن سائر الخرائط المجاورة، بقدر ما يهدف إلى استشفاف الفارق «المأساوي» بين صورتي غورو وماكرون اللتين التقطتا في المكان ذاته، بفارق قرن كامل بين الأولى والثانية، حيث أثبت أمراء الطوائف اللبنانيون، بالأدلة والوقائع الملموسة، أن الزمن لا يعيد نفسه إلا على صورة المهزلة ومثالها.

على أن عجز اللبنانيين التاريخي عن تكوين هوية جامعة، وانقسامهم الطائفي الحاد الذي جعل كل طرف منهم يبحث في الخارج الإقليمي والدولي عن ظهير ملائم لحصته من غنيمة السلطة، لم يكن الوجه الوحيد لصورة لبنان الواقف باستمرار على شفير الانشطار الأهلي، بل ثمة وجه آخر متصل بقدرة هذا البلد المأهول بكل عناصر التفجر على أن يعيد تكوين نفسه باستمرار، وعلى أن يكون مساحة فريدة للتجريب والثراء الإبداعي الطالع من أحشاء الأسئلة الممضة والقلق الوجودي. ومن يتابع تاريخ بيروت الحديث، لا بد أن ينظر بعين الدهشة إلى التطور الهائل الذي أصابته المدينة قبل قرنين من الزمن، حين أمكنها التحول بسرعة قياسية من ميناء صغير على المتوسط إلى مدينة آهلة بالجامعات والمعاهد والصحف والمطابع، لتسهم بشكل فعال في انطلاقة النهضة العربية، وليخرج منها مفكرون وكتاب طليعيون، من أمثال أحمد فارس الشدياق وشبلي الشميل وفرح أنطون ومارون النقاش وسليمان وبطرس البستاني وإبراهيم اليازجي وغيرهم.

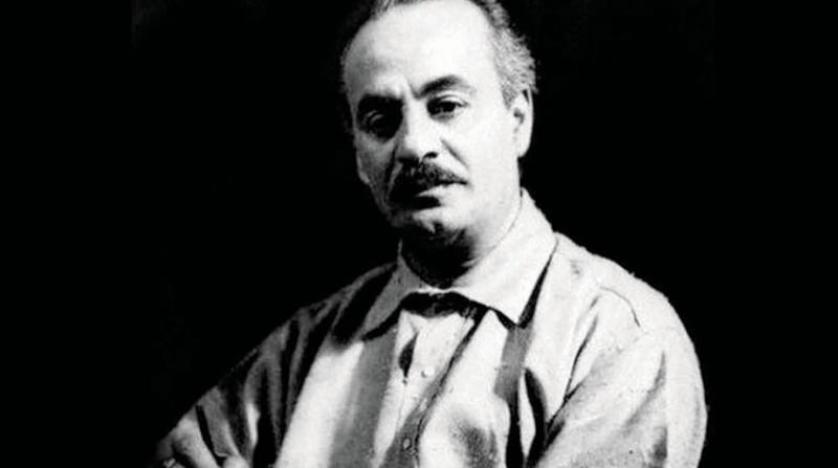

سيكون على اللبنانيين بعد ذلك أن ينتظروا ستة عقود كاملة من نظام المتصرفية، وحرباً عالمية مدمرة انتهت بهزيمة الدولة العثمانية على يد الحلفاء، لكي يحصلوا على دولتهم الجديدة في صيغتها الموسعة، إلا أن التزامن اللافت بين إعلان الجنرال الفرنسي غورو عن ولادة لبنان «الكبير» عام 1920، وإعلان جبران خليل جبران وثلة من الكتاب والشعراء عن إنشاء «الرابطة القلمية» في نيويورك، في العام نفسه بفارق شهور قليلة، يتخطى حدود الصدفة المجردة، ليكتسب دلالات أخرى تتعدى الحجم الجغرافي للكيان الناشئ، وتتصل بدوره الطليعي في مجالات الإبداع والفكر والتفاعل بين الثقافات. وإذا كان القائد الفرنسي قد أطلق على البلد المتوسطي صفة «الكبير»، بعد مقايضة صعبة مع البريطانيين قضت ببعض التعديلات على الجغرافيا اللبنانية، فإن هذه الصفة تجد مسوغها في الأدب والشعر والثقافة، لا في السياسة والاقتصاد والجيوش الجرارة. وقد يكون صاحب «النبي» من هذه الزاوية هو التجسيد الأبلغ لصورة لبنان ومعناه الحقيقي الذي لا تصنعه «البهورات» الزجلية والفولكلورية عن وطن التبولة والأرز والحمص والمازات الشهية وأماكن الترفيه، بل الحيوية والتنوع والمغامرة الإبداعية التي عثرت عبر جبران على ضالتها المنشودة. وإذا كانت القيمة الأهم لجبران متأتية من تجاوزه غير المسبوق لحقبة الانحطاط العربي التي بلغت الدرك الأسفل من الركاكة والتنميط والقحط التعبيري، وقدرته الفائقة على اجتراح لغة جديدة نابضة بالحياة معبرة عن الواقع المتغير بعيدة عن التكلف والافتعال، فإن ذلك الإنجاز لم يكن من نتاج الموهبة وحدها، بل هو ثمرة التضافر الخلاق بين الداخل والخارج، وبين المحلية والعالمية، كما بين الجذور والأمواج.

لقد تمكن جبران -بهذا المعنى- أن يحقق اختراقاته التجديدية على جبهتين اثنتين: جبهة اللغة في حساسيتها وجمالياتها المختلفة، وجبهة المشروع الثقافي والفكري النهضوي، حيث البحث المضني عن سبيل ما للخروج من أقبية الجهل والتخلف والخنوع، وعن وسيلة ناجعة للانعتاق من ربقة الظلاميات الطائفية والاستبداد السلطوي. كما أن نتاجه الإبداعي يتراوح بين التحليق الرومانسي فوق واقع بلاده المؤلم المثخن بالجهل والفساد والخنوع، كما في «دمعة وابتسامة» و«عرائس المروج»، وبين نزعة التمرد والرفض والحث على تغيير الواقع بكل طريقة ممكنة، كما في «العواصف» و«الأرواح المتمردة» و«المجنون» وغيرها. وإذا كانت «الأجنحة المتكسرة» تشكل مزيجاً من النزعتين معاً، حيث يتداخل الانكسار العاطفي الرومانسي مع النقمة الواضحة على الإكليروس المتحالف مع الإقطاع المتسلط، فإن هذا التناوب الدائم بين الألم المر والنقمة العارمة سيظل عبر أكثر من عمل واحداً من أبرز سمات الأدب الجبراني. وإذ تتكرر لفظتا الغربة والغريب في أعمال جبران، فلأنه عانى من الغربتين معاً: الغربة في وطنه، والغربة عنه. إضافة بالطبع إلى الغربة الوجودية والميتافيزيقية التي يعيشها المبدعون بوجه عام، وهو ما يؤكده قوله: «أنا غريب عن هذا العالم. لقد جبت مشارق الأرض ومغاربها، فلم أجد مسقط رأسي، ولا لقيت من يعرفني ويسمع بي». وفي كتابه «العواصف»، يستعيد الكاتب حالتي القهر والمجاعة اللتين حكما على اللبنانيين بالموت أو الرحيل في بدايات الحرب العالمية الأولى، بما يؤكد مرة أخرى التشابه بين الأمس واليوم: «مات أهلي جائعين، ومن لم يمت منهم جوعاً قضى بحد السيف».

إن أي استعادة متأنية لأعمال جبران لا تشعرنا بأن هذه الأعمال قابلة للتجدد والقراءة في كل زمن فحسب، بل تدفعنا أيضاً إلى التساؤل عما إذا كان الجريان والتبدل هو من سمات الزمن الشرقي، أم أن هذا الزمن جامد متخثر غير قابل للتسييل. فلو أزلنا التواريخ المتعلقة بنصوص من مثل: «دينكم رياء ودنياكم ادعاء وآخرتكم هباء، فلماذا تحيون؟»، أو «نحن نبكي لأننا نرى تعاسة الأرملة وشقاء اليتيم، وأنتم تضحكون لأنكم لا ترون غير لمعان الذهب»، أو قوله على لسان «خليل الكافر» مخاطباً الحرية: «بددي بعزمك هذه الغيوم السوداء، وانزلي كالصاعقة، واهدمي كالمنجنيق قوائم العروش المرفوعة على العظام والجماجم، المصفحة بذهب الجزية والرشوة، المغمورة بالدماء والدموع»، لشعرنا من دون أدنى شك بأن المعنيين بالرثاء هم اللبنانيون الجوعى المقهورون الواقفون على أطلال مدينتهم المهدمة، وأن المعنيين بالاتهام هم أهل السلطة الحاليون، بكل مثالبهم وموبقاتهم وجرائمهم الموصوفة.

لم يتَح للأخوين رحباني بالطبع أن يلتقيا بجبران، حيث ولدا قبل رحيله عام 1931 بسنوات قليلة. أما فيروز، فقد ولدت بعد رحيل صاحب «المواكب» بسنوات أربع. ومع ذلك، فإن أحداً من اللبنانيين لم يعمل على تحويل الحلم الجبراني إلى حقيقة إبداعية ملموسة كما هو حال الأسرة الرحبانية. وإذا كان جبران قد أرهص بولادة لبنان، الرسالة والرمز، وواكب فترة انتقاله من حقبة المتصرفية إلى حقبة الانتداب وإعلان الدولة، فإن الرحبانيين وفيروز كانا يعكسان بأعمالهما المسرحية والغنائية تحوّل الحلم اللبناني إلى حقيقة واقعة في الحقبة «الذهبية» التي أعقبت الاستقلال، دون أن يغضوا النظر عن أن بعض ذلك اللمعان كان مخاتلاً خلبي المصدر. وكما جسّد جبران المتعدد، بنثره وشعره ورسومه، روح الكيان اللبناني المتكئة من جهة على صوان الأصالة الصلد، والمصيخة من جهة أخرى إلى نداءات الحداثة وأصواتها الآتية من أقاصي القارات، فقد واصل الرحبانيان وفيروز المهمة نفسها، حيث الإفادة من الفولكلور وعناصر التراث المحلي لا تحول دون حداثة النصوص وشعريتها العالية، أو دون الإصغاء إلى الإيقاعات السريعة للعصر المتغير، وإلى الموسيقى الوافدة من أربع رياح الأرض. وكما واءم جبران بين المحلية والعالمية في رحلته الأدبية الممتدة من «الأجنحة المتكسرة» إلى «النبي»، ومن بشري إلى نيويورك، مروراً ببوسطن وباريس، فقد فعل الرحابنة الشيء ذاته، حيث تتدرج الأعمال الغنائية من عوالم القرية الصغيرة، بمسراتها ومشاحناتها وتقاليدها الزراعية، لتلامس في المقلب الآخر أسئلة الحياة والموت والزمن والحرية والوجود بأسره.

وكما اجترح جبران في كثير من أعماله عالماً من العواطف المشبوبة والتفتح القلبي الأثيري الذي يسمو على دنس الواقع وصغائره، وهو ما يفسر افتتان الشبان في مقتبل العمر بنصوصه وشخصياته، فإن صوت فيروز يقوم بالمهمة ذاتها، حيث الصوت يواكب الصباح في تفتحه، والأشياء في انبثاقها، وحيث الأعمار طازجة باستمرار، بعيدة عن تلف الشيخوخة وتغضناتها. كل شيء هنا محمول على صهوة المجاز، أو مرشّح للتحول إلى أسطورة. وإذا كان الاحتفاء بالثلج في الأغنية الفيروزية انعكاساً طبيعياً للاحتفاء بجبال لبنان الشامخة، فهو يبدو من جهة أخرى نوعاً من «التعازيم» الطقوسية المرافقة لبطالة الزمن، تماماً كما هو حال «شادي» المغدور الذي ما يزال ينزّه طفولته فوق ثلوج الموت، أو حال «نواطير الثلج» الذين يحرسون أحلام البشر الغافين، ويمنعونها من الذوبان. أما جبران الثائر الغاضب المتمرد على الواقع، فله بالمقابل ما يماثله ويكمله في الفن الرحباني وصوت فيروز. فمثلما يهتف المجنون في الكتاب الذي يحمل العنوان نفسه: «إن أذني مثقلتان بنحيب الأمم المستعبدة، والتحسر على الممالك المهجورة»، تطلق فيروز في مسرحية «بترا» نداءها الطالع من الأعماق: «يا ريت فيي روح حرّر هالعبيدْ | ضوّي الفرح بقلوبهن جبلن العيدْ | إحمل السيف بإيدْ وبلادي بإيدْ». ومثلما يقف خليل الكافر في «الأرواح المتمردة» ليهتف بالحرية المغيبة، قائلاً: «من أعماق هذه الأعماق نناديك أيتها الحرية فاسمعينا | من جوانب هذه الظلمة نرفع أكفّنا نحوك فانظرينا»، تخاطب فيروز في «ناطورة المفاتيح» فاتك المستبد بقولها: «ما حدا بيقدر يحبس المي | والناس متل المي، إلا ما تلاقي منفذ تتفجر منو». وعندما يخرج المسجونون من أقبية الظلم، تنشد فيروز باسمهم «طلعنا على الضو | طلعنا على الريح | طلعنا على الشمس | طلعنا عالحرية | يا حرية | يا زهرة نارية | يا طفلة وحشية | يا حرية».

هكذا، يمر قرن كامل على ولادة الكيان اللبناني الحالي، دون أن يتقدم على مستوى الاجتماع السياسي قيد أنملة باتجاه المستقبل، ودون أن يجد الحلمان الجبراني والرحباني – الفيروزي ما يسندهما على أرض الواقع. ففي ظل نظام الملل «الإسمنتية» المتحاصصة، يدور الزمن على نفسه باستمرار، ليس بالمعنى الجبراني المرادف للعوْد الأبدي لدورة الحياة، ولا بالمعنى الفيروزي المرادف للشباب الدائم والسعادة الفردوسية، بل بمعنى التخثر والتكلس، وتحوّل الوطن إلى مستنقع للعفونة وفقدان الجدوى. ومع ذلك، فإذا كان ثمة من خميرة يدخرها هذا البلد الصغير المعذب لأجياله القادمة، فهي بالقطع لا تمت إلى زعمائه السياسيين بأي صلة تذكر، بل هي صنيعة مبدعيه وفنانيه وكتّابه الكبار الذين يضعونه على طريق المستقبل، وينقلون شعلته المتوهجة من جيل إلى جيل.