بعد انتخابها نائبة لرئيس الولايات المتحدة الجديد، قفزت مبيعات كل الكتب التي ألفتها كمالا هاريس أو تلك التي تدور حولها. وأربعة من أكثر عشرة كتب مبيعا على موقع أمازون أمس الأحد كانت إما من تأليفها أو عن حياتها. والكتب تشمل كتابا ألفته للأطفال ويحمل عنوان «أبطال خارقون في كل مكان»، ومذكراتها باسم «الحقائق التي نحتفظ بها: رحلة أميركية» وكتاب للأطفال من تأليف ابنة أختها مينا هاريس بعنوان «فكرة كمالا ومايا الكبيرة» وكتاب نيكي غرايمز المصور: «كامالا هاريس: راسخة في العدل».

الجانب الآخر الذي يستشف عن هاريس من قراءة كتابيها هو تلك الأجواء العالمية الطابع التي نشأت فيها، وأهلتها لتكون مواطنة عالمية بامتياز عندما ترشحت السيناتورة كامالا هاريس (56 عاماً) للانتخابات الرئاسية الأميركية للعام 2020 عن الحزب الديمقراطي لم يكن يُعرف عنها الكثير خارج أوساط الدوائر القانونية والسياسيين الليبراليين سوى أنها كانت مدعياً عاماً لولاية كاليفورنيا على الساحل الغربي للبلاد (مع أنها كانت أول أميركية من أصل هندي، وثاني امرأة «ملونة»، تشغل منصب سيناتور في مجلس الشيوخ الأميركي، الذي يبلغ عدد أعضائه 100 شخص). صورة المدعي العام كانت ربما كافية للناخب الأميركي في مرحلة الترشيحات الأولية لحظة تنافس عديدين من نجوم «الديمقراطي» على بطاقة الترشح، بينهم عدة نساء بارزات، وإحداهن قائدة عسكرية سابقة في الجيش الأميركي، هذا سوى المخضرم جوزيف بايدن الذي كان نائباً للرئيس في عهد باراك أوباما. ولم تتمكن هاريس من الفوز بثقة جمهور الحزب لخوض السباق باسمه، ورضيت – حينها – من الهزيمة بالإياب. لكن كل شيء تغير دون مقدمات عندما استدعاها بايدن، لتكون رفيقته في المنازلة الرئيسية ضد دونالد ترمب – الرئيس الأميركي ومرشح الحزب الجمهوري – كمرشحة لمنصب نائب الرئيس. فبغير أجواء الاستقطاب الشديد بين الناخبين، وانخراط جمهور أوسع من المعتاد في الجدالات السياسية، فإن ترشيح سيدة قانون قديرة لهذا المنصب، ومن خلفية عرقية أقلوية كيفما قرأتها (والدها أستاذ اقتصاد من جامايكا، ووالدتها هندية تاميلية كانت باحثة في علوم السرطان بجامعة كاليفورنيا – بيركلي، وزوجها يهودي، وعاشت شطراً من طفولتها في كندا) كان بمثابة دعوة للجمهور الأميركي للتعرف على تلك الشخصية الفذة التي إن فاز فريقها في انتخابات 3 نوفمبر (تشرين الثاني) قد تصبح رئيستهم حال غياب الرئيس.

بالطبع تعرضت هاريس لكثير من التعنيف اللفظي من قبل الطرف الآخر. وترددت بحقها اتهامات في وسائل التواصل الاجتماعي وأبواق الجمهوريين، تركزت على كل شيء سوى كفاءتها، فهي «ليست سوداء بما فيه الكفاية»، «طموحة لدرجة خطرة»، «بذيئة اللسان، ولا يرغب المرء بالتورط معها بنقاش»، و«متسلطة»، و«كيف تكون أميركية وقد قضت طفولتها في كندا؟» و«مضطربة ذهنياً». وسخر منها يساريون بوصفها «شرطية» – على خلفية أنها رفعت خلال عملها نسبة الملاحقات القضائية الناجحة، بينما نشر أحد المواقع المتخصصة بالقضايا القانونية تفاصيل حالات ترافعت فيها هاريس كمدعية عامة اعتبرت وكأنها لم تمنح المتهمين فرصاً لإثبات براءتهم. كما تحولت الصفحة المخصصة لها بموقع الموسوعة العالمية على الإنترنت (ويكيبيديا) إلى ساحة تنازع لا ينتهي بين المدونين والقراء حول تصنيفها العرقي، قبل أن يستقر المحررون على الاعتراف بها أفرو-أميركية وآسيو-أميركية في ذات الآن!

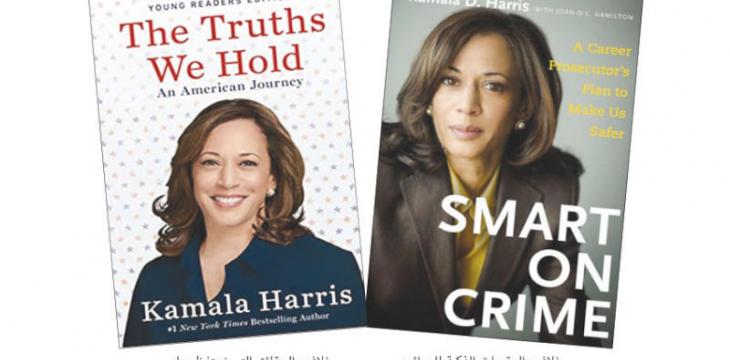

لكن الجمهور الأعقل كان محظوظاً بوجود مصادر أخرى أكثر اتزاناً يمكن الركون إليها لتكوين صورة أكثر واقعية عن المرشحة العتيدة المثيرة للجدل. فهاريس كانت قد نشرت كتابين عن رحلة حياتها أولهما «العقوبات الذكية للجرائم» في العام 2009 بينما كانت تعد أوراق ترشيحها لمنصب المدعي العام لولاية كاليفورنيا، والثاني «الحقائق التي نحتفظ بها: رحلة أميركية» العام الماضي (2019)، وجاء في غمرة الاستعداد لخوض سباق الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

ومن الجلي أن كتب المذكرات والسير الذاتية التي تصدر في أجواء صراعات انتخابية ستكون دون شك أقرب للدعاية منها للعمل التأريخي المحكم، وتتأثر كثيراً بالهوى السائد للناخبين الذين تحاول استقطابهم في لحظة تاريخية معينة. وهو أمر لم تتمالك هاريس بالطبع أن تتجنبه. ومع ذلك، فإن الكتابين معاً، يقدمان بمجموعهما تصوراً ممتازاً عن الصورة التي ترى هاريس نفسها عليها، وتريد من القراء أن يشتركوا بها معها، وتقدم مقارنة مشوقة لتطور فكرها السياسي خلال عقد بينما انتقلت من التنافس على منصب المدعي العام إلى خوض انتخابات الرئاسة فيما كانت قاعدة الحزب الديمقراطي تنحو بشكل مستمر إلى اليسار. وبين الكتابين، فإن ما اختارت أن تتركه فيهما عن شخصها وحياتها وأفكارها – كما ملاحظاتها بشأن المسائل العرقية وعلاقات (الملونين) بالشرطة الأميركية – هناك مادة كافية لأي مهتم بمعرفتها بوصفها ستكون أحد الوجوه الأساسية في المشهد السياسي الأميركي – أقله خلال النصف الأول من العقد الحالي إن لم يكن لنهايته. ورغم تركيزها في كتابيها على استعراض الجوانب القانونية والسياسية في مسارها المهني وأكوام الإحصاءات ونصوص المكالمات الهاتفية والخطب، وجفاف نثرها بشكل عام، إلا أن هناك أيضاً بعض اللحظات الشخصية التي تمس القلوب – مثل بحر الدموع الذي غرقت به عندما تقدم إليها دوغلاس إمهوف (زوجها).

«العقوبات الذكية للجرائم» يحكي أشياء كثيرة، لكنه بشكل عام أشبه بمرافعة قانونية متخمة بالبيانات يقدمها مدعٍ عام مدينة سان فرانسيسكو لزملائه في المهنة يدعوهم فيها لانتخابه مدعياً عاماً لولاية كاليفورنيا على برنامج لتبنى مبادئ العدالة الجنائية التي تدعم اتباع نهج شامل لإصلاح العدالة بالتشديد على استخدام الأدلة والبيانات في توجيه السياسات، وإيجاد بدائل فاعلة للاعتقال والحبس واعتماد مقاربة قانونية تتقاطع مع الصحة العامة والتعليم والقطاعات الأخرى ذات الصلة، مع تركيز العقوبات على جرائم العنف حفاظاً على السلامة العامة بدلاً من أصحاب الجرائم اللاعنفية البسيطة ومساعدة هؤلاء الأخيرين على العثور على فرص للتعليم والعمل بدلاً من تركهم للسقوط إلى القاع من بوابة هفوة تأثيرها محدود (نسبياً) على الآخرين.

«الحقائق التي نحتفظ بها: رحلة أميركية» سيرة ذاتية أكثر دفئاً من «العقوبات» لكنها تبدو على نحو ما وكأنها اقتراح لصيغة علمية حول إدارة العمل الحكومي بخطوات متتابعة تقود في النهاية إلى حل التناقضات الفرعية والمحلية بدلاً من محاولة فرض حلول فوقية شاملة.

وإذا كان يمكن دائماً الركون إلى المناقشة العبثية حول الأصول العرقية المختلطة لهاريس، وتأثير منابت والديها على حياتها، فإن الجانب الأهم الذي أورثاها إياه كما يُقرأ من الكتابين هو تلك الصرامة العلمية في مقاربة المسائل. فهذه سيدة مهما كان موضوعها ستكون أبداً ابنة أكاديميين مُجلين. وفي نشأتها – حسبما كتبت في «العقوبات» – كانت المدرسة محور حياتها، وضرورة «مثل التنفس والأكل»، وهي لا تبدو بعد أن كبرت قد تغيرت كثيراً، فهي تفكر ببرود العالم، ويمكنها أن تستغرق مستمتعة في نقاش مطول حول الاقتصاد مثلاً، وتريد دائماً عند التفكير بالسياسات إجراء المزيد من التجارب المختبرية الطابع لتثبت صحة فرضياتها.

الجانب الآخر الذي يستشف عن هاريس من قراءة كتابيها هو تلك الأجواء العالمية الطابع التي نشأت فيها، وأهلتها لتكون مواطنة عالمية بامتياز. هاريس ما زالت تزور أهل والدتها في الهند كل عامين، وتحكي في «العقوبات» عن ذكرياتها هناك وأن أول ما علق برأسها تجربة المشي على طول الشاطئ مع جدها الذي كان دبلوماسيا متقاعدا، ومناضلاً من أجل استقلال الهند، وكذلك نقاشاتها مع جدتها الناشطة في مجال حقوق المرأة لكنها يبدو قد تجنبت الخوض عميقاً في ذلك الجانب – كما فعلت أيضاً بشأن انتقال العائلة للعيش في مونتريال – كندا عندما كانت في الثانية عشرة من العمر ربما خوفاً من الوقوع في المطب الذي وقع فيه باراك أوباما الذي تعرض لحملة شعواء من قبل اليمين الأميركي بتهمة أنه ولد في كينيا – لا في الولايات المتحدة.

قد لا تكون كل اقتراحات هاريس في كتابيها حول السياسات العامة موفقة، وتتوارى فيهما شخصيتها وراء الجوانب البيروقراطية الطابع، ولكن على الأقل لدى الجمهور فرصة لتلقف الصورة التي تجتهد لنحتها عن نفسها وتطورها مع الأيام. ولا شك أنها ستجد الوقت بعد أربع أو ثماني سنوات لتخط كتابها الثالث عن تجربتها هذه المرة كأول سيدة في تاريخ الولايات المتحدة تتولى منصب نائب الرئيس، وعندها ستكون دون شك أكثر ارتياحاً في الكشف عن مكنونات قلبها، ومشاعرها الشخصية واللمسات الإنسانية وراء الأدويسة الأميركية التي أخذتها من مدرسة الألف شجرة بلوط الابتدائية في أوكلاند، إلى واشنطن، في أجواء البيت الأبيض – وربما الإقامة فيه في يوم ما.